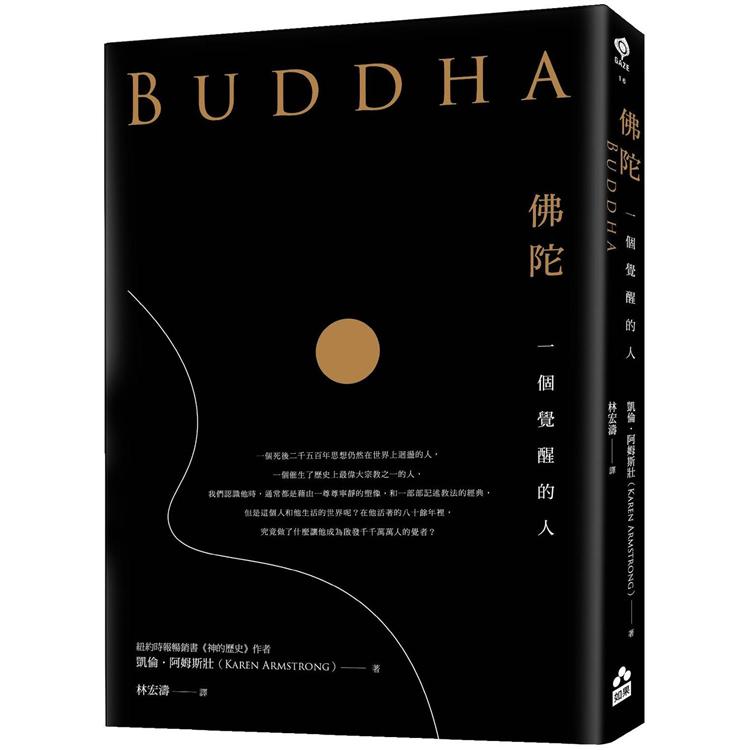

佛陀:一個覺醒的人

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

內容簡介

一個死後二千五百年思想仍然在世界上迴盪的人,

一個催生了歷史上最偉大宗教之一的人,

我們認識他時,通常都是藉由一尊尊寧靜的塑像,和一部部記述教法的經典,

但是這個人和他生活的世界呢?在他活著的八十餘年裡,

究竟做了什麼讓他成為啟發千千萬萬人的覺者?

知名的比較宗教學者、暢銷書《神的歷史》作者凱倫•阿姆斯壯,

融合了歷史、哲學、神話和傳記的角度,寫活了佛陀的生平和他所處的年代,

描繪出一個積極面對自身人性,最終體悟,並激勵無數人走向同樣覺醒之路的人的面貌。

*****

悉達多.喬達摩,這個後來被稱之為「佛陀」(意為「覺者」)的人,誕生於西元前六世紀末,那是歷史上所謂的軸心時期,當時的社會混亂,人心無所適從,但也就是在這個時期,人類開始從盲目信仰轉而追求自身的人性,希望能藉由回到自身,解決生命的痛苦。聖哲孔子、老子和蘇格拉底也都是出現在這段期間,但佛陀無疑是軸心時期最重要,也最具代表性的領導人物。

關於他的生平,我們知道的事蹟頗多,且有許多是神格化的敍述。就像他是北印度釋迦國的王子,出生時即有預言他將成佛,他成道之時大地震動,當魔羅想阻礙他成道之時連大地都站在他這一邊。但如果我們從一個覺得人生即苦,二十九歲矢志離家求道,經過崎嶇道路,三十五歲澈悟,再以四十五年的時光四處行腳,為人宣說解脫之道的「人」的角度來看;從一個積極追求生命意義,最終獲得解脫的「人」的角度來看,佛陀是一個什麼樣的人?閱讀他的傳記,又能給我們什麼樣的感動與啟發?

一本修女為佛陀寫的傳記

本書的作者凱倫•阿姆斯壯是一位享譽國際的比較宗教學者,她17歲時為尋求人生的意義,毅然進入修道院,成為修女,七年後還俗。寫過《神的歷史》、《伊斯蘭》、《血田》等多部重要的暢銷經典著作,由這樣的人來寫佛陀的生平,提供了不同於常見神格化寫作的角度。

一個人性的佛陀

在她的筆下,佛陀是一個和我們沒有什麼不一樣的人,他同樣會為自己愛欲所苦,一樣承受身體的病痛,一樣面對外界的混亂。但他想尋求一種人類完全不同的生活方式,可以讓他臻致寧靜。他原以為苦修可以讓他壓抑人的本性,終至熄滅,得到平靜,但發現毫無用處。而當他接受了人的本性,致力提升,捨棄我執,最終讓他找到了樂園。她的描述讓我們看到了一個積極尋求生命意義與解脫之道的人,如何由凡夫而成為佛陀(覺者)的過程,以及只要我們願意,我們也能同樣離苦得樂的一條道路。

為什麼在現代理解佛陀的一生比過去更為重要?

佛陀所屬的時代是一個混亂、過渡和變動的時代。當時由於市場經濟發展,新興階級崛起,讓舊有的思想與制度受到了挑戰。社會紛亂讓人們更覺得需要重新思考人生的價值與生命的意義。當盲目的信仰已無法解決問題,我們就必須回到人的本身來解決,佛陀一直教導的就是要我們面對自身的人性,並走出人性的狹隘和自私,從中發現身而為人絶對的價值。

像佛陀一樣,我們活在政治暴力的時代,看到人類相殘的恐怖景象。我們的社會一片頹廢委靡,使得我們有時候為周遭的環境而感到害怕。佛陀求道歷程的許多面向,都能在此時為我們提供一條出路。

目錄

譯序

導論

第一章 大出離

第二章 求道

第三章 證道

第四章 佛法

第五章 傳道

第六章 般涅槃

序/導讀

譯序

林宏濤

佛陀晚年的時候,他的故鄉迦毘羅衛城被拘薩羅王攻陷,族人幾無倖免於難。不到六十歲的時候,他的兒子羅睺羅就過世了。撫養瞿曇(佛陀的另一古譯名)長大成人的姨母摩訶波闍波提,因為「不忍見佛般泥洹」,也先佛陀而捨壽命。在佛陀最得意的弟子舍利弗和目犍連相繼去世之後,佛陀在摩偷羅國跋陀羅河側傘蓋菴羅樹林中舉行布薩,在皎潔的月華下,他感傷地說:「比丘們啊,這個集會使我感到空虛惆悵,因為舍利弗和目犍連都逝世了。」儘管佛陀非常落寞,卻還是提醒弟子們:「是故比丘,汝等勿生愁憂苦惱。何有生法、起法、作法、為法、壞敗之法而不磨滅。欲令不壞,無有是處。我先已說,一切可愛之物皆歸離散,我今不久亦當過去。是故汝等當知,自洲以自依,法洲以法依,不異洲、不異依。」「常者皆盡,高者亦墮,合會有離,生者必死。」心愛的人總會別離,世界上沒有任何事物是恆久不壞的,佛陀不久也會離開,弟子們必須依靠自己,依靠法。

這真是令人鼻酸的一幕,佛陀很少這麼感傷,雖然這個八十歲的老人比他的弟子們都要看得開。但是我們也看到佛陀晶瑩圓潤的人格躍然紙面,他是個覺者,體證了宇宙生死流轉的真相和涅槃解脫的道路。顏回過世,孔子說:「噫,天喪予,天喪予,」悲痛之情溢於言表。佛陀儘管也感到黯然神傷,卻隨即釋懷,對弟子們解說無常的道理,並且要他們以自己和正法為依止的洲島,覺者風範如斯!

佛教經典裡對於佛陀事蹟記述的不完整,那不只是因為後來的佛教不主張個人崇拜的關係。事實上,佛教從歷史宗教發展到世界宗教的過程中,處處可見神格化和偶像崇拜的痕跡;我們或許可以說那是「佛弟子的永恆懷念」(印順導師語)。完整佛傳之缺如,應該是印度古代缺乏現代意義的歷史的觀念,從史詩《摩訶婆羅多》裡歷史事件與神話之雜揉,時間次第隨詩人的想像馳騁而混亂不堪,便可窺見一斑。現代史家只能根據有限的經典敘事探蹟索隱,鉤深致遠,還原作為歷史人物的佛陀的生平。而既然是個傳記人物,在方法上很自然地就會排除神格化的敘述,這與在其他經典裡神通自在的佛陀形象也會有些差距,我們看到的,便是個生活安逸卻不快樂的人,矢志離家求道,經過崎嶇道路,中夜證得菩提,而後遊行諸國,宣說他所發現的正法,建立僧團,其間也曾遭到橫逆,最後服從生命的法則,安詳地離開人間。

佛陀求道的經歷,或許是他的傳記裡頭最具戲劇性的故事。四門出遊讓王子見識到生老病死而生大怖畏,生起了出離的念頭。國王為了阻止王子出家,試圖以種種聲色犬馬讓瞿曇沉溺其中。在夜夜笙歌的宮殿裡,瞿曇百無聊賴,寅夜中看到諸歌女醜陋的睡姿,唾液橫流,鼾聲囈語,袒胸露乳,情不自禁地嘆道:「真是禍患啊,真是悲慘啊!」出家的決心更加堅定了。出家的王子選擇了極端的苦行,日食一粒胡麻或一粒米,有時候則完全斷食。天人的供養也被他拒絕。有一次因為作無息禪觀而幾乎喪命。六年苦行一無所獲,菩薩心知「苦行非菩提之道」,於是回到城裡乞食,並且接受村女善生的乳糜供養。期間一直護持菩薩的五比丘見狀認為他退轉了,於是忿忿離去。菩薩吃了乳粥,便把缽投入河裡說:「如果今日可以成佛,那麼這缽就要逆水而流,停在中途,否則就順水流下去吧。」他知道成佛的時間到了,於是在菩提樹下面向東方結跏趺坐,自誓:「不成正覺,不起此座。」這時候天人歡喜,諸魔恐懼,魔羅以九種風暴、強弓利箭,妖冶欲女,試圖趕退菩薩,到頭來只落得倉皇而逃。佛陀在樹下七七四十九天,順逆觀十二因緣,成就四禪,證得一切智。在祥瑞莊嚴中,以偈說道:「尋求造屋匠而不得,多生在輪迴界輾轉受苦之生死;屋匠啊,你今天被找到了,毋須再造屋子。你的桷材梁棟已破毀,能滅的心已把諸愛滅盡了。」

以巴利文經典爬梳史料,凱倫‧阿姆斯壯筆下的悉達多‧喬達摩,帶給讀者許多感動。如果人皆有佛性,都有證道的可能,那麼他們或許比較喜歡知道佛陀「原來和我沒什麼不同」。離家前的悉達多潛回宮中,想見妻兒最後一面,而不敢叫醒他們,怕愛情和親情會把他留下來,這裡頭應該有許多掙扎和不捨。證道的佛陀感到「佛法的深奧,眾生的愛著」,曾經有不想說法的念頭,又使人捏一把冷汗,因為世界差點聽不到聖哲的教法。風燭殘年的佛陀撐著破屋子般的身體,經歷過世事滄桑,仍然不放棄眾生,四處遊行說法,佛陀的悲願濃得化不開。而時常和佛陀作對的魔羅,作者則說那是潛意識裡的黑暗力量,這樣的悉達多似乎又更接近我們一些。

作者認為悉達多的妻子耶輸陀羅在他出家後,一定很怨他,也批評佛教裡的男性沙文主義,認為那應該不是佛陀的本懷。可惜作者在書裡對於耶輸陀羅著墨不多,不如在這裡講個耶輸陀羅的故事吧。

有一天,佛陀認為兒子羅睺羅可以出家了,於是遣使目犍連到城裡。耶輸陀羅聞訊,就把羅睺羅關在樓閣上,目犍連向王妃說明來意,被王妃狠狠地數落一頓:「瞿曇為王子時,娶我為妻。我奉事王子,如事天神,沒有任何過失。夫妻不滿三年,他就捨五欲樂,出城苦行去了。國王要接他回家,他違逆不從,把車匿和白馬犍陟趕回來。當時他發誓說,證道了就會歸來,披鹿皮衣,像個瘋子似的,隱居山澤。六年以後總算回家,卻連一面都不肯相見。忘恩負義,比路人還不如。他遠離父母,寄居他邦,讓我們母子守孤抱窮,無有生賴,唯死是從,可是人命關天,我怎麼可以想不開?我只能懷毒抱恨,強存性命,雖居人類,不如畜生,天底下有更悲慘的生活嗎?現在他又遣使要我兒子出家,天底下有更殘酷的事嗎?王子成道,自言慈悲。慈悲之道,應安樂眾生,現在反而要拆散別人母子。苦中之甚,莫若恩愛離別之苦。以是推之,何慈之有?」

目犍連實在講不過她,只好向王后摩訶波闍波提求救。婆婆到宮裡想要勸說媳婦一番,不料又被耶輸陀羅搶白道:「我在家時,八國諸王,競相來求婚,父母一概不許。那是為什麼?釋迦族的王子,才藝過人,是故父母,以我配之。如果王子當時知道他要出家學道,為什麼要來殷勤求婚?男人娶妻,正為恩好,聚集歡樂,萬世相承,子孫相續,紹繼宗嗣,世之正禮。王子出家就算了,現在又要羅睺羅也出家,讓王室永遠斷了子嗣,這是什麼道理?」耶輸陀羅義正辭嚴,說得婆婆「默然無言,不知所云」。

故事到這裡陷入了死胡同,不得不請出解圍之神(deus ex machina)。於是,佛陀出現在空中,對耶輸陀羅曉諭前世今生,說她在前世求菩薩共為夫妻,菩薩不忍拒絕,便說,如果她立誓說「世世所生,國城妻子,及與我身,隨君施與」,他就願意娶她。現在怎麼反悔了?耶輸陀羅被打敗了,「霍然還識宿世因緣,事事明了,如昨所見」,只好把目犍連叫回來,執起羅睺羅的手,交給了目犍連,與子離別,涕淚交流。

有一說耶輸陀羅於菩薩出家六年之後才生下羅睺羅,整個國家的人都懷疑王妃的貞操。耶輸陀羅抱著孩子站在火堆前面說:「我沒有犯錯,孩子真的是王子的,如果我犯了錯,我們母子情願葬身火窟。如果我沒有犯錯的話,願天人護佑我們。」說完了就縱身火堆,在眾人驚呼當中,只見火燄中化現蓮花,把母子托在上面,安然無恙,國人這才相信王妃的貞潔。只能說耶輸陀羅真是個烈性的女子。

試閱

有些佛教徒或許會說,撰寫悉達多.喬達摩的傳記是「非佛事」。在他們看來,權威再怎麼偉大,都不應該崇拜它:佛教徒應該發心自力解脫,而不是依賴一個有領導魅力的領袖。西元九世紀的一個禪師──他創立了臨濟宗──甚至對弟子說:「見佛殺佛!」以強調獨立於權威人物之外是很重要的事。喬達摩或許不贊成這麼暴力的觀點,但是他終其一生都在對抗個人的崇拜,而一直要轉移弟子們對他的依賴。其實最重要的不是他的生命和人格,而是他的教法。他相信他已經證得了銘刻於最深層的存在結構裡的真理。那就是一個「法」(dhamma);這個字有許多涵義,但是原本指的是諸神、人類和動物生命的根本法則。透過這個真理的發現,喬達摩證得菩提,並且體會到甚深的內在轉變;在生死流轉中,他得到安穩且不受後有。喬達摩因而成佛,也就是成為覺者或智者。他認為任何弟子都可以證得相同的菩提,只要他們遵循這個道。但是如果人們開始崇拜喬達摩這個人,他們就會忘失其道業,那麼這個崇拜就會變成一個道具,為導致無謂的依賴,那只會是個障道因緣。

佛教的經典裡便忠於這個精神,其中似乎很少告訴我們喬達摩的生活和性格的細節。因此我們顯然很難撰寫一本合乎現代標準的佛陀傳記,因為我們資料很少是有史可徵的。證明有個稱為佛教的宗教存在的第一個外在證據,是阿育王(Aṣoka)的刻敕,他在大約西元前二六九到二三二年間統治北印度的孔雀王朝(Mauryan)。但是他比佛陀晚了兩百年。史不足徵的結果,使得有些十九世紀的西方學者,甚至懷疑喬達摩這個歷史人物的存在。他們認為他只是當時盛行的數論(Sāṃkhya)哲學的人格化,或是太陽崇拜的象徵。不過現代學者已經拋棄這種懷疑論的立場,而主張即使佛典中少有如「福音般的真理」,我們還是可以合理相信悉達多.喬達摩的確存在,而他的弟子們也盡其所能地保存對於他的生平和教法的回憶。在發掘佛陀的故事時,我們依據卷帙浩繁的佛典,它們以多種亞洲語言寫成,在圖書館裡得佔好幾層書架。當然這些經典的集成相當複雜,其中許多部分的地位也有爭議。一般相信最有用的是巴利文(Pāli)經典,那是北印度某個起源不詳的方言,似乎很接近摩揭陀語(Magadhan),喬達摩可能也使用這種語言。佛教徒把這些聖典保存在斯里蘭卡、緬甸和泰國,它們均屬於上座部佛教。直到阿育王的時代,書寫文字才開始普及,然而巴利文經典始終以口傳保存,而且在西元前一世紀時,可能都還沒有文字記載。那麼,這些聖典是如何集成的呢?

保存佛陀的生平和教法的傳說,似乎是從他涅槃後不久的西元前四八三年開始。當時的佛教僧侶過著遊行的生活;他們遊行過恆河平原的許多城市和鄉鎮,傳授人們證得菩提和離苦得樂的教法。然而在雨季時,他們無法上路,於是聚集安居於各個精舍,在雨安居期間,僧眾討論教法和修行的問題。巴利文經典說,佛滅後不久,僧侶召開結集佛陀經律的大會。事隔五十年,北印度東區的僧眾似乎還能記得他們偉大的導師,其他人則以更正式的方法結集他們的見證。他們不可以寫下來,但是瑜伽的修行給了他們非常好的記憶力。於是他們發展出記誦佛陀說法和戒律細節的方法。或許正如佛陀所說所制,他們也以偈頌的方式記說他的教法,甚至可以唱誦;他們也發展出特定的表述形式和反覆唱誦的風格(這在現今的經典裡仍然可見),以幫助比丘們記憶。他們把經教和戒律區分為性質不同但相互重疊的部分,有些比丘則負責記誦這些文集以流傳後世。

佛滅約百年後,僧團召開第二次結集大會,這次結集的經典似乎很接近現在的巴利文佛典的形式。我們經常稱之為「三藏」(Tipiṭaka),因為經典寫成之後會安置在三個篋子裡:分別為《經藏》(Sutta piṭaka)、《律藏》(Vinaya piṭaka)、以及《論藏》。這三藏各自又細分如下:一、《經藏》,包含五部(nikāya),是為佛說:

(一)《長部》(Dīgha Nikāya),是三十四部長篇論述,主要是關於比丘之修行、在家眾的義務、以及印度在西元前五世紀時宗教生活之種種面向。不過其中也有關於佛的種種具足的解說(《自歡喜經》﹝Sampasādaniya﹞)以及佛陀的晚年(《大般涅槃經》﹝Mahaparinibbāṇa﹞)。

(二)《中部》(Majjhima Nikāya),是為一百五十二部中篇經典(suttas)。包括佛陀的許多故事、求道的過程、早期的說法,以及部分核心的教義。

(三)《相應部》(Saṁyutta Nikāya),共五品(二八八九經),根據主題分類,論述如八正道以及十二因緣之類的問題。

(四)《增支部》(Aṇguttara Nikāya),共十一集,大部分在其他經典都出現過。

(五)《小部》(Khuddaka-Nikāya),次要經典之集成,包括著名的《法句經》(Dhammapada),是佛陀的雋語偈詩集;《自說經》(Udāna)則是如來之警語,大部分是偈頌的形式,其中有因緣總序,闡明每個人如何得以解脫;《經集》(Sutta-Nipāta),也是偈頌集,包括佛陀的某些傳說;以及《本生經》(Jātaka),關於佛陀及其弟子前世的故事,以說明人們的「業」(kamma)如何影響到他們未來的存在。

二、《律藏》,記載佛所制定之諸戒律。分為三大部:

(一)《經分別》(Sutta Vibhanga),列舉了二百二十七條戒,犯戒者必須在每半月之集會裡懺悔,經典裡也說明制戒之因緣。

(二)《犍度》(Khandhakha),又分為大品(Mahāvagga)和小品(Cullavagga),包括受戒、安居和儀式的規定,也有制戒因緣的說明。在這些說明裡,都保存了許多關於佛陀的重要傳說。

(三)《附隨》(Parivāra),戒條之解釋和分類。

而《論藏》(Abhidhamma Piṭaka)則偏重哲學和教義的分析,和傳記寫作比較沒有關係。第二次結集之後,佛教發生了派系分立的運動,分裂為許多部派。每個部派都保存了這些經典,但是都經過重新整理,以配合他們自己的教義。一般說來,似乎沒有任何文獻被摒棄,即使其中有增補和改作。上座部的巴利文經典當然不是「三藏」的唯一版本,卻是唯一完整保存下來的經典。不過印度某些失佚的文獻片段,可以在後來中譯和藏譯經典裡發現,其中有我們所見最早的梵文經典。所以即使這些經典是在西元五到六世紀才迻譯,這大約是在佛滅的千年之後,其中有些部分仍然相當古老,可以和巴利文聖典對觀。

從以上的簡單說明,可以歸結出我們引用經典資料的若干立場。第一、經典皆聲明為佛所說,而沒有比丘們的增補。口傳的方式使我們無法知道個別的作者;佛教經典也不同於《馬太福音》、《馬可福音》、《路加福音》和《約翰福音》的寫作,每部福音書都有作者個人風格的觀點。對於佛典結集和編纂的比丘們以及後來的抄寫者,我們一無所知。第二、巴利文經典自然是反映上座部的觀點,而且可能為了論爭而歪曲原典精神。第三、儘管比丘們有經過瑜伽訓練的記憶力,這種口傳方式難免有瑕疵。許多文獻可能已經失佚,有些被誤解,而比丘們後來的觀點也顯然投射到佛陀身上。我們無法分辨哪些故事和教法是真正佛說的,哪些是偽造的。經典沒有辦法給與我們滿足現代科學史學標準的資訊。它們只能說是反映了巴利文聖典形成時(也就是佛滅後三代之間)關於悉達多的傳說。後來西藏和中國的經典當然也包含某些古老文獻,但是它們也代表著這些傳說更加晚近的發展。而且事實上,現在發掘最古老的巴利文經典,也不過大約五百年前的歷史。

但是我們不必因此就洩氣。經典裡的確有些似乎可信的歷史資料。我們對於西元前五世紀的北印度所知甚多,正如耆那教(Jains)的經典所述,耆那教和佛陀大約在同一個時代。這些經典明確提到吠陀(Veda)宗教,而這是後來撰寫經論的佛教徒大部分都避而不談的;我們也知道許多歷史人物,像是摩揭陀國的頻婆娑羅王(Bimbisāra),也知道城市生活的興起,以及該時期的政治、經濟和制度,正如考古學家、語言學家和歷史學家所發現的。因此,學者們現在相信有些經典可能是出自原始佛教時期,而我們確實也很難接受十九世紀時認為佛陀只是佛教的杜撰的人物的說法。而且由於整個教法都有其一致性和融貫性,指向一個原初的智慧,使得我們也很難將之視為集體的創作。經典裡部分的話語當然有可能是出自悉達多.喬達摩,雖然我們無法確定是哪些。

從巴利文聖典,我們還看到一個重要的事實:聖典裡頭沒有關於佛陀生平的連續性敘事。佛陀的軼事只是教法的點綴,作為敷演教義和戒律的緣起。佛陀在說法時,有時候會對弟子談到他早年的生活或他的證道。但是絕對不像是在猶太教或基督宗教聖經的摩西或耶穌那樣有完整的年代解說。後來的佛教徒的確寫了詳盡而前後相續的佛陀傳記。我們有藏譯的《普曜經》(Lalita-Vistara)(西元三世紀),以及巴利文的《本生經因緣總序》(Nidāna Kathā)(西元五世紀),後者是對於《本生經》(Jātaka)的經釋。由西元五世紀的佛音(Buddhaghosa)確立最後形式的經釋,也可以幫助讀者釐訂經典裡散見各處的不連貫事件的年代順序。但是即使這些晚出的故事也有闕文。其中對於佛陀證道後四十五年間的傳法幾乎沒有詳細的敘事。《普曜經》止於佛陀的初轉法輪,而《本生經因緣總序》則談到佛教在拘薩羅國(Kosala)首都舍衛城(Sāvatthī)建立第一所精舍為止,那是佛陀剛開始四處遊化的時期。在佛陀的傳法裡,有二十年的時間沒有任何事蹟記載。這些似乎可以指出,那些主張歷史性的悉達多故事並不重要的佛教徒,他們是對的。而北印度的人民對於我們所謂的歷史確實也不感興趣:他們更關心的是歷史事件的意義。其結果是,大部分西方人認為不可或缺的資料,在經典裡卻付之闕如。我們甚至不確定佛陀活在哪個世紀。傳統上認為他於西元前四八三年涅槃,但是中國的文獻卻認為他直到西元前三六八年才入滅。如果連佛教徒自己都不關心佛陀的生平,那麼我們為什麼要為悉達多的傳記傷腦筋呢?

但是並不完全是如此。學者們現在相信,後來延伸的傳記是以早期關於喬達摩生平的敘述為藍本,那是在第二次結集時誦成的,現在已經佚失。再者,經典顯示出最早的佛教徒非常重視喬達摩生平裡的若干關鍵時期:他的誕生、出家、成等正覺、初轉法輪以及入滅。這些都是非常重要的事件。我們或許對於喬達摩生平的若干層面不得其門而入,但是我們可以相信,這些關鍵事件所描繪的梗概應該無誤。佛陀總是強調他的教法完全是於現法自證現證的。他不曾探究其他人的觀點或是發展什麼抽象的理論。他是從自己的生命歷史裡得到結論的。他教導他的弟子們說,如果他們想證道,就必須出離成為托缽僧,並且像他一樣修瑜伽行。他的生活和言教是密不可分的。他的哲學基本上是自傳式的,聖典和經釋裡所描繪的佛陀生平輪廓,是作為其他佛教徒的典範和鼓勵。正如他所說的:「見我者即見法,見法者即見我。」

任何主要的宗教人物都有個特色。現代的新約學者證明,我們對於歷史上的耶穌的認識其實比我們自認為的還要少得多。「福音的真理」並不是像我們假設的那樣無懈可擊。但是這並無礙於幾百萬人遵主聖範,把他的憐憫和受難的經歷當作新生活的指引。耶穌當然存在,但是他在福音書裡的故事表現為某種典範。基督信徒在挖掘自己的問題核心時,總會回想到他。的確,只有在人們經歷某種意義下的人格轉化,才有可能完全瞭解耶穌。佛陀也是如此,直到二十世紀,他都可能是最有影響力的人物之一。他的教法在印度盛行了一千五百年,然後傳到西藏、中亞、中國、韓國、日本、斯里蘭卡以及東南亞。對於數百萬人而言,他已經是人類情境的典範。

因此,理解佛陀大抵上和他的教法印契的生平,可以幫助我們所有人了解人類的困境。但是二十一世紀的傳記通常不會這麼寫;我們無法從這樣的傳記裡追溯實際上發生了什麼事,也無法發現佛陀生平裡任何有爭議性的新事實,因為沒有任何經典裡的事件可以真正說是在歷史上實際發生過。歷史只是告訴我們有這些傳說,而我們只能概括接受巴利文經典在佛滅後一百年所發展的形式。現在,許多讀者會發現這傳說的若干側面並不可信:喬達摩生平裡比較俗世且在歷史上可信的事件,經常夾雜著諸神和神通變現的故事。而現代的歷史評論通常有個拇指定律,他們會把神蹟的事件解釋為後人的穿鑿附會之說。

但是如果我們也這樣解釋巴利文聖典,就會扭曲了這些傳說。我們會無法確定說,相較於所謂的預兆和奇蹟,比較正常的事件是否更加接近原始的傳說。開展這些聖典的比丘們,當然會相信諸神的存在,即使他們視之為有限的存有者;而且我們也會看到,他們也開始把諸神視為人類心理狀態的投射。他們同時相信,瑜伽深行可以使瑜祇獲得「悉地成就」(siddhi)(神通);修習瑜伽可以訓練心靈行種種神通,正如奧林匹克運動員訓練出來的體能,可以給與他常人無法企及的力量。人們想像瑜伽行者有神足通、他心通、宿命通等,結集聖典的比丘們會認為佛陀想當然爾地也會這些事,即使佛陀自己對神通頗有微詞,認為應該避免行神通。而我們會看到,「神通的故事」通常是用來告誡弟子,說明炫耀大威德力並沒有什麼意義。巴利文經典裡記載的許多故事都有個譬喻或象徵性的意義。早期的佛教徒重視的是聖典裡的意義,而不是歷史上真實的細節。我也發現,在後來的傳記中,像是《本生經因緣總序》,在關於喬達摩的決定出家和證道的事件上,有別於巴利文聖典裡簡略而學術性的敘述,它解釋得更加仔細。這些後出的故事比聖典充斥著更多神話的元素:天人出現、大地震動、城門被天人神奇地打開。同樣地,如果想像這些神蹟的細節是後來的人附會到原始傳說的,那會是個錯誤。這些晚出而有連貫性的傳記,可能是根據在佛滅後百年間創作、而後失佚的生平傳說,大概就在巴利文聖典集成之時。早期的佛教徒並不在意這些明顯有神話色彩的故事和聖典的差異。它們只是對於這些事件的不同詮釋,突顯故事的精神和心理意義。

但是這些神話和奇蹟顯示,即使是相信佛陀應該僅僅被視為一個導師和典範的上座部佛教,也開始把他當作超人。而更加普及的大乘佛教則是真正把喬達摩給神化了。人們過去認為上座部代表佛教比較純粹的形式,而大乘是其轉訛。但是現在的學者則認為兩者同樣的真實。上座部始終強調瑜伽的重要,崇拜那些成為阿羅漢的比丘們,他們像佛陀一樣,都已成等正覺。但是把佛陀尊為人類生死流轉中的永恆臨在以及崇拜對象的大乘佛教,卻也保存了在巴利文聖典裡同樣強調的其他價值,特別是慈悲心的重要性。他們覺得上座部太過狹隘而不知變通,而阿羅漢只是自私地追求自己的證道。他們偏好崇拜菩薩(Bodhisatta)的形象,菩薩是授記將要成佛的男人或女人,為了把解脫道傳給「眾生」,雖久證菩提而不取涅槃。而我們會看到,佛陀認為比丘們也應該如此。兩者都抓住重要的長處,也都失去了某些東西。

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價