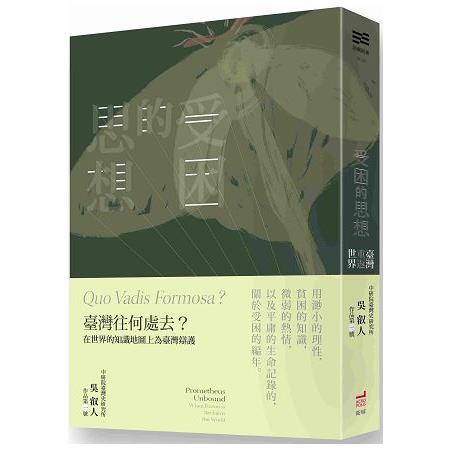

受困的思想:臺灣重返世界

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

內容簡介

Formosissima Formosa! ──從在世界史現身的那一刻起,是否臺灣就注定將扮演那美麗而徒勞的受困者,永恆的賤民?

一九四九年以後,不論何種族群、語言、宗教信仰或從何而來的臺灣人,發現自己成了東亞的一塊「帝國的碎片」,且同時是絕無僅有的政治主體,一方面持續進行民主化與公民社會的建立,但國際的現實政治卻限制與拒絕了這個政治主體的完成與民族的獨立,這就是本書作者吳叡人所指出的賤民困境:當代弱小民族的民族主義是未完成而且不可完成的,民主也是不完整而且不可完整的。

既然賤民身分來自於世界,就必須還諸於世界。作者採取「奧林帕斯山頂的觀點」,以世界史為視野,找出臺灣的受困根源與尋求脫困。全書從臺灣經歷國家暴力、企圖以民主化與轉型正義從內部歷史脫困開始,到發現自己因位於多個帝國中心的共同邊陲位置,而受困於更大的地緣政治的歷史牢籠中,於是不得不進行第二層脫困。這裡的脫困有兩個意義,首先是作者所稱的賤民的道德悲劇,必須在困境中孕育勇氣與普世價值,並與其他更弱小民族如香港、沖繩串連。其次是以公民社會對抗新的帝國與資本,使民主再鞏固。作者認為這就是晚期民族主義的特質,經歷過後現代、解構與後殖民思潮的激烈批判,民族主義的發展已無法具備從上而下打造國家認同的正當性,必須強調多元、平等、差異,且從下而上的公民民族主義。

《受困的思想》是一本歷經十年,與糾纏臺灣的內部歷史以及外部現實對話的文集,作者以知識凝視臺灣近十年的命運,並在世界地圖上為之辯護,卻又已知這是普羅米修斯的折磨,是薛西弗斯的徒勞,然而世界的賤民階級所留下的「受困之思」,同時也在指向普羅米修斯自由的可能。

本書封面意象

姬長尾水青蛾(學名:Actias neidhoederi),又名木生長尾水青蛾,為天蠶蛾科長尾水青蛾屬下的一個種,只在臺灣出現。

王生鏗與余清金在一九六八年發表此一新種,成為第一位在國際期刊發表鱗翅目新種的臺灣學者。

目錄

序 在幸福的島嶼上

脫困:歷史的除魅

1. 臺灣後殖民論綱——一個黨派性的觀點

2. 民主化的弔詭與兩難?——對於臺灣民族主義的再思考

3. 國家建構、內部殖民與冷戰——戰後臺灣國家暴力的歷史脈絡與轉型正義問題的根源

受困:在帝國夾縫之中

4. 賤民宣言──或者,臺灣悲劇的道德意義

5. 比較史、地緣政治,以及在日本從事臺灣研究的寂寞:回應班納迪克.安德森

*“De courage, mon vieux, et encore de courage!”——寫給 Ben 的一封信

再脫困 I:一個尼采式康德主義者的夢想

日本:「我即他者」

6.反記憶政治論──一個關於重建臺日關係的歷史學主義觀點

7.救贖賤民,救贖過去──臺灣人對〈村山談話〉的一些反思

8.最高貴的痛苦──大江健三郎《廣島札記》和《沖繩札記》中的日本鄉愁

世界:「被虐待者的解放、沉淪者的上升、自主獨立者的和平結合」

9.論道德的政治基礎──南非與臺灣轉型正義模式的初步比較

10.獻給琉球共和國──一個臺灣人讀松島泰勝著《琉球独立ヘの道》

11.The Lilliputian Dream──關於香港民族主義的思考筆記

12.歷史與自由的辯證──對香港國民教育學科爭議的反思

13.航向烏托邦──論小國的靈魂

再脫困II:社會意志的創生

14. 社會運動、民主再鞏固與國家形成──公民社會與當代臺灣公民民族主義的重構 二○○八—二○一○

15. 黑潮論

*「Quo Vadis Formosa?」:在資本主義—國家巨靈的陰影下

*福爾摩沙圍城紀事:兼論臺灣的公民民族主義

卷尾語

文章出處列表

【附錄】

1.關於進步本土主義的談話(講稿)

2.二○○六年七月十五日聲明記者會發言稿:「把民主運動從頭做起!」

3.二○○六年七月二十六日記者會發言稿:「讓思想引導我們脫困」

【附冊】

1.「民主、和平、護臺灣」(一九九六/三二二全球燭光守護臺灣民主運動宣言)

2.「讓野草莓團結我們吧」(二○○八野草莓運動獻詩)

序/導讀

序:在幸福的島嶼上

「我是吹落成熟無花果的北風。」

──尼采,《查拉圖斯特拉如是說》

這是一卷等待焚燒的書。它記錄著無知者測度歷史,異教徒等待啟示,絕望者希望,瘖啞者歌唱,癱瘓者狂舞,瞽者觀星象,聾者聽驚雷,在沙漠祈雨,在無風帶御風,在暴雪中無氧攀爬兩萬呎岩壁的雜沓痕跡。它是用渺小的理性,貧困的知識,微弱的熱情,以及平庸的生命記錄的,關於受困的編年。受困於命運。大於這一切渺小理性、貧困知識、微弱熱情,以及無關緊要的平庸生命的命運。命運之神在雲端俯視無知者、異教徒、絕望者、瘖啞者、癱瘓者、瞽者、聾者、祈雨者、御風者、攀爬者徒勞的掙扎,問道:

「詩人,你往何處去?」

無知者、異教徒、絕望者、瘖啞者、瞽者、聾者、祈雨者、御風者、攀爬者──詩人回答說:

「我沒有要往何處去,我只是和我的島嶼被覆蓋在一個共同命運之下,祢的凝視,祢永恆不動的凝視,遮蔽了我們的天空,剝奪了我們的世界,我的島嶼也不會飛翔,不會航行,我們的一切掙扎,只為了要回頭凝視祢,凝視祢的凝視。」

而這是一卷等待焚燒的書,意義在灰燼之中。請用你銳利的眼、灼熱的心焚燒我的書頁,那麼或許你會在灰燼中讀到無知者窺得的歷史斷片、異教徒偶然的靈光一現、瘖啞的音符、蹣跚的舞步、瞽者心中的星辰、聾者肌膚感知的春雷、祭禱後如淚水飄落的細雨、瞬間吹過的涼風,還有垂落黑色冰壁的新月,而這一切會構成一個整體,一層一層的整體,一組意義,環環相扣的意義,還有一聲嘆息。詩人說:

「命運啊,這一切構成我和我的島嶼的凝視,向袮的凝視,向袮的凝視的凝視,它產生自微不足道的真實生命,瞬時即逝的永恆記憶,我和我的島嶼的生命,我和我的島嶼的記憶,它終於構成了我們的凝視,對祢的凝視,對祢的凝視的凝視,彷彿我們將穿透袮的覆蓋,奪回我們的天空,重返我們的世界,我們不將它命名為希望,因為絕望者不習於希望,我們稱呼它為一個意志,因為意志是絕望者希望的形式。」

所以受困者不坐困愁城,受困者不等待,受困者站起來,開始工作,而他的幸福與自由將如大風般來臨,吹落島嶼上甜美的,成熟的,等待採摘的無花果。

(二○一六年六月十九日.南港)

試閱

對於臺灣民族主義的再思考

……民族主義的思考,確實提出了重要的主張——只要它能夠將自

己從血緣和土地的修辭解放出來,並且認知到反省與選擇,和歷

史與命運同等重要…… —Yael Tamir[注1]

所有型式的政治多元論,不管其個別特性為何,都提出了如何結

合多樣性(diversity)與統一(unity)的問題。

-F.M. Barnard[注2]

緣起:民族主義與民主化的兩難?

從八○年代後半期以來,民主化的開展將臺灣社會逐步推向一個權力高度分散的情境。這是一個溫和的,改良主義的過程,我們並未看到與傳統的全面絕裂,然而,我們確實觀察到,各種社會力在逐漸擴大的政治空間中一一湧現,對舊體制(ancien régime)——國民黨的威權統治——下的價值與制度,從政治參與到經濟、社會和文化領域,進行廣泛而嚴厲地批判。不過,臺灣終究未曾經驗法國大革命一般的激烈變革與新舊勢力對決,在這塊土地上進行的溫和民主改革中,新的勢力、制度、價值逐漸擡頭,但是舊有勢力與價值並未完全遭到整肅或清算。他們轉換了存在的形式,以新社會的一員重新出現在臺灣歷史的舞臺上,在他們曾大加撻伐的民主體制翼護下,繼續參與資源的競逐。我們可以說,這場仍在進行中的民主化的效應之一是,多元論逐漸取代一元論,成為當代的主導性規範,只不過這個新生的社會多元性,呈現的是新舊勢力雜然並存的折衷狀態。

值得注意的是,臺灣這一波民主化所誘發的社會分化,迅速地擴散到國家認同的領域之中。由民進黨主導的主流反對運動,以「臺灣共和國」的訴求,直接挑戰了舊體制的合法性基礎——「中華民國」的符號、意義與邊界,並且動員了可觀的社會支持,成為最強大的反體制力量。然而,我們不應忘記,這終究不是一場革命;新國家認同的出現,在相當程度上是民主改革的產物而非原始動力。[注3]在新舊並陳的多元社會裡,新興的臺灣國家認同,迅速地疏離了許多懷抱舊認同的人,而這種國家認同的競爭關係,在幾次選舉的社會動員中,又進一步被提升到彼此對抗的態勢,乃至延伸為族群對立。對於民主化為何會導致國家認同分裂的解釋,超出了本章範圍;但是今日臺灣隱然成形的社會分裂,不由令人思及政治學家Phillippe C. Schmitter的提醒:「民主最根本的前提,是一個預先存在的,具有合法性的政治單元。」[注4]臺灣民主化面臨的弔詭(paradox)是:民主化誘發了國家認同的分裂,而國家認同的分裂,卻反過來侵蝕了民主鞏固的前提——一個共同認可的政治秩序的疆界。這個弔詭,似乎又將臺灣的政治發展,推向一個兩難:民主化成果的鞏固,繫於國家認同的整合,但是歷史經驗卻提醒我們,除非使用強制力,並且犧牲個體自主與社會多元性——換言之,以民主自身為代價,國家認同的整合,往往難以達成。換言之,臺灣似乎正面臨一個典型的民族主義(認同整合)與自由主義(多元民主)的兩難。

認同整合意味選擇單一的認同對象,並設法形成社會共識。本章企圖站在新的臺灣國家認同——也就是臺灣民族主義——的立場,為上述的兩難,思考脫困之道。它是一篇為特定立場的辯護辭(defense of a partisan view)。臺灣民族主義的基本涵義是,在臺灣的所有住民,應該形成一個具有連帶感的民族(nation),並在這個「臺灣民族」的基礎上,建立獨立的主權國家。在此意義下,國家認同的整合與民族形成是同義的。本章欲探討的主要問題是,新興的臺灣民族主義,如何能夠完成國家認同的整合,而不造成民主的倒退。換言之,它試圖探討臺灣民族主義如何能在尊重個體自主和多元性的前提下,透過非強制性(non-coercive)的方式,形成政治共識,整合國家認同。

認同整合意味選擇單一的認同對象,並設法形成社會共識。本章企圖站在新的臺灣國家認同——也就是臺灣民族主義——的立場,為上述的兩難,思考脫困之道。它是一篇為特定立場的辯護辭(defense of a partisan view)。臺灣民族主義的基本涵義是,在臺灣的所有住民,應該形成一個具有連帶感的民族(nation),並在這個「臺灣民族」的基礎上,建立獨立的主權國家。在此意義下,國家認同的整合與民族形成是同義的。本章欲探討的主要問題是,新興的臺灣民族主義,如何能夠完成國家認同的整合,而不造成民主的倒退。換言之,它試圖探討臺灣民族主義如何能在尊重個體自主和多元性的前提下,透過非強制性(non-coercive)的方式,形成政治共識,整合國家認同。

重構臺灣民族主義的論述

朝向非本質主義的民族主義

想要兼顧整合認同和多元民主,臺灣民族主義首先必須放棄蘊含於其傳統意識形態中的本質主義的預設——這個預設主張,臺灣「民族」,是一個人類有機體,它具有一種特殊的、不變的「民族本質」(national essence),表現在一個同質的文化,如共同的血統、語言、風俗、習慣或價值體系等;這個民族的形成,是臺灣歷史發展水到渠成的必然結果,而做為臺灣民族的一員,是一種毫無選擇,不可逃避的宿命。論者早已指出,「民族」並非自然的人類有機體,而是政治過程的人為產物。民族的形成,是一個政治理念誘導政治行動的過程——民族主義者為實現民族主義「文化/意志/國家的重合」理想的政治過程。由於在真實社會中,這三者的「自然」重合並不存在,民族主義理想的實現,往往必須仰賴大規模的社會工程與政治動員——亦即所謂「民族建構」(nation-building),也因此包含了巨大的強制與暴力。[注5]證諸世界各地的民族主義運動史,我們可以清楚地看出,有機論的「民族」理念,由於其濃厚的一元論色彩,極易導致威權主義的政治後果。[注6]要想避免重蹈其他民族主義運動的覆轍,臺灣民族主義必須揚棄本質主義的理論預設,另尋出路。

民族做為一種穩定的同盟

然而,一旦放棄了這個「民族本質」的預設,臺灣民族主義還能成其為民族主義嗎?答案是肯定的。在西方民族主義思想史中,我們確實可以找到另一種非本質主義的「民族」理念,也就是赫南(Ernest Renan)在他著名的演說〈什麼是民族?〉(Qu’est-ce qu’une nation?)中對民族一詞下的定義:「民族的存在,……是一個每日舉行的公民投票。」[注7]我們以為,這個「公民—領土」模型的民族理念[注8],是妥協多元與統一,建構非本質主義的民族主義論述的唯一途徑,因為,在「每日的公民投票」這個激進的意志主義視野(voluntaristic vision)當中,「民族」不再是歷史必然的存在,而是多元民主競爭下的偶然結果。換言之,異質的組成分子間對於應該如何界定他們的民族——其疆界、意義、象徵,及利益——而發生的競爭與衝突,從一開始,就構成了「民族」這個觀念與現象本身「不可分割」的一部分。

「每日的公民投票」的修辭,不但認知到「民族」是政治過程建構(construct)出來的產物,也為這個政治過程,設定了民主規範的約束。德國政治哲學家施密特(Carl Schmitt)曾指出,蘊涵在「政治的」(the political)此一概念中的,是永恆存在的衝突可能性,因此,政治的本質,就是永不休止的「敵/我」區隔。[注9]準此,我們可以說,民族做為一種民主程序的政治建構,它的內涵與疆界,自然也面臨永恆存在的,來自各種不同的立場或觀點的,或隱或顯的挑戰。

走筆至此,我們或許可以大膽——但合理地——將「民族」重新理解為一種相對穩定的民眾結盟關係。建立在前述施密特對政治做為一種在永恆存在的衝突中建構敵/我關係的詮釋基礎上,比利時裔的「激進民主」理論家Chantal Mouffe指出,所有的政治行動,都是在建構同盟,在界定「敵人」的過程中,塑造集體認同(collective identities)。[注10]如此,則「每日的公民投票」做為「民族」存在的體現,可以視為一種以建構整個政治共同體為目的,跨越階級、族群、性別等界線的,極大範圍的結盟與集體認同塑造行動。比起其他較小範圍的結盟關係,這種「民族」的同盟無疑是較為穩定的,因為,做為整個政治秩序的基礎,它的建構與成形,需要一段較長時間共同行動的歷史過程。然而,視「民族」為一種異質分子的「結盟」關係,隱含著這些組成分子仍然保有一定的自主性,而他們的關係也是可變的:不論是結構條件(如戰爭、移民或急速的社會變遷等)的誘引,或是組成分子對自身利益、認同的認知發生變化,都可能導致這個同盟的瓦解或重組。

民族做為共同世界

如果我們將「民族」理解為一種相對穩定的同盟關係,那麼,一個關鍵的問題是,這個同盟團結的基礎在那裡?或者,用盧梭的話,它的社會紐帶(social bond)是什麼?

英國政治哲學家Brian Barry曾指出,赫南民族理念的核心要素,是民族組成成員間的互信(trust)——一種使他們願意透過合作,以解決共同體範圍內部公共生活所衍生的各種問題(如物質或精神資源的分配)的穩定互信關係。同一民族成員之所以為「同一」民族,最主要的原因不是他們分享了共同的語言、宗教、習慣,而在於他們分享了一套足以使他們產生對彼此行為穩定的相互期待的,公共生活的互動模式。[注11]換句話說,赫南「民族」理念的核心,是一套共享的政治文化。這個觀點,意味著將「民族」這個Michael Oakeshott所謂在公、私領域間相互滲透、重疊的曖昧觀念,轉換成一個純粹的公共領域的概念。[注12]這也是另一個英國的社群主義政治哲學家David Miller提出的「最低綱領」式(minimalist)的「民族」的定義:公共的文化(public culture)的體現。[注13] 這種定義背後的論述策略是明顯的:它意圖將「民族」設定為一種「共同立場」(common ground),從而調和多元和統一的需求——它是各種不可能化約、統一的,各族群、階級、性別或其他群體豐富、多元的文化相互交會、重疊的領域,一個為組成社會的異質群體所共同認可的意義架構。在這個由共享的公共文化所統一起來的「民族」當中,多元的力量彼此競爭、衝突、對立、溝通、談判,或者妥協。每一個公共決定(public choice)所表達的,不是本質性的、客觀存在的共同利益(common interest),而是對繼續共營共同生活的意願,再一次的更新或確認。

更重要的是,在這樣的「民族」理念中,不同的組成個體(或群體)的自主性與特殊性將獲得尊重,因為,把他們聯繫在一起的,不再是客觀存在而不可變動的,「神聖」的「民族本質」,而是一種成員間的互信與合作意願。因此,不同的個別利益(或關於共同利益的見解)、身分認同、團體隸屬,與歷史意識,可以並存,甚至競爭。「民族」的共同性,不在於客觀的文化特徵,而在於它代表了漢娜.鄂蘭(Hannah Arendt)所說的「共同世界」(common world)的一種在地形式,體現在一組使得共同行動成為可能的政治體制、規範與價值之中。[注14]這個看法,因此將我們從過去對於追尋統一的、客觀存在的「民族本質」——如民族性、「共同」歷史、「共同」血緣、「共同」文化等——的執迷當中解放出來。正如鄂蘭所提醒的,「多元性」(plurality)是人類所處的基本情境(human condition)之一,除非我們使用暴力,否則在多元民主規範的制約下,企圖塑造一個定於一尊的文化、價值體系與歷史敘事注定是徒勞的,而任何一組取得支配地位的論述,它的優勢也不會永久穩定,因為不同,乃至對立的論述,將隨時起而挑戰這個支配性論述對理解、解釋現實的有效性。

所以,雖然我們應當珍視任何自主的文化創造,因為這些創造性活動確實累積了寶貴而豐富的精神資源,足以為「民族」造像,但我們也毋須相信他們因此就「發現」了隱藏在「民族靈魂」中,不可變動的本質。雖然我們重視對於共同的歷史記憶的搜尋,但也毋須汲汲於建構一套「正統」的民族歷史敘事——這只會成為神話,而非歷史,因為,人的多元性也表現在不可化約的,多元、豐富,乃至矛盾的複雜歷史意識;正統史觀的建立,意謂一種刻意的挑選與遺忘的過程。不同於赫南「對歷史的選擇性遺忘是形成民族的重要基礎」的論證,筆者認為,扭曲歷史未必有助於真正的團結,因為我們已經身處一個無法一手遮天的年代,而歷史的扭曲,不管它出於何種型式,都構成了一種壓迫的型式,而這更可能造成的,是社會的衝突。[注15]相反的,多元並存的歷史意識不會妨礙共同感的產生;因為,它將強迫我們認知到多元歷史經驗的存在,從而使我們習於將自身經驗相對化,而這種相對化的能力與意願,才是最堅強的結合基礎。

我們可以如此論證,「民族」做為一個「想像的共同體」(imagined community),它的主要基礎是一種共同的社會心理狀態(結合的意志),它是一種建構,而非虛構。[注16]一個民族存在的真實性(authenticity)與其連續性(continuity),不在於一個完全同質的共同文化,或集體利益,以及一套單一的歷史敘事之中,而是根植於所有成員公共生活所構成的「共同世界」的存在之中。鄂蘭的一段話,為我們到目前為止所構思的「民族」理念,下了適切的注腳:

在一個共同世界的種種條件下,那保證其實在性的,主要不是組成該世界的所有人的「共同性質」,而是因為雖然基於不同的立場以及由此得到的不同觀點,每個人談論的,仍然是同一個對象。[注17]

讓我們試圖擬想這幅圖像:無法化約的,多元而異質的個體/群體,從不同的角度,以不同的立場,不約而同地將他們關切的目光,交會在這個「共同世界」——也就是「民族」─之上。

臺灣民族的造像

前面的討論,隱然已為我們勾勒了一個新的「臺灣民族」的理想形像:它是一個由異質的個體或群體——包括不同族群(原住民諸族、福佬、客家、大陸系、新移民,以及其他任何潛在或實存的族群),不同階級,不同性別(或性傾向),以及在其他任何可能的基礎上分化出來的群體或個人——在臺、澎、金、馬領土的共同空間中,依照多元民主原則建立的政治共同體。這個共同空間的形成,以及這些不同個體或群體之先後到來,齊聚一堂,並非出於歷史的必然,而是諸多歷史的偶然因素積累或相互作用的結果。這些最初因不同的偶然,以及自願或非自願的因素聚集到這個空間的人們,由於在相當時間的共同生活,並共同經歷許多影響到所有成員命運的事件,逐漸產生一種對彼此的互信,以及想將在這塊土地上的共同生活永遠延續下去的意願。這種逐漸形成的互信和共同生活的意願,促使他們進一步形成更緊密的合作與同盟關係,以便能夠實現對共同生活的期待。這些群體的組成內容,既是出於偶然,當然也是可變的,因此,「真/假臺灣人」的問題,並不存在;只要具有在這個共同空間中與他人繼續共營生活的意願,他(她)就是臺灣人。而臺灣民族的記憶,不是任何一個單一群體的記憶所能壟斷;它是所有成員對他們的共同空間的歷史記憶的整體。[注18]

然而,正如同他們之共聚於臺澎金馬,並非出於任何歷史必然律之驅動,他們是否能夠使這個在歷史過程中形成的同盟與合作關係,在未來無限延續下去,也沒有任何歷史規律的保證。臺灣民族,是可能因各種內外在變數的影響,而重組或解體的。唯一使這個合作能夠克服干擾因素,延續下去的力量,是成員的意志,而成員們是否願意留在這個同盟,繼續合作的意志,最主要又繫於他們對這個同盟的正當性(legitimacy)的認知。所以,維繫臺灣民族的關鍵,在於成員是否能夠持續創造具有正當性的政治。

臺灣民族主義,是為創造和維繫臺灣民族這個同盟和合作關係的意識形態與政治運動。它的主要任務,是尋求、更新合作的基礎。這個基礎,不應存在於單一、本質性的民族利益、歷史或文化的概念之中,因為任何這些冠以「民族」的修辭,至多反映階段性的共識而已。相反的,臺灣民族主義所應真正致力的,是搜尋、創造與維繫使得每一個這種階段性共識的形成,都具有正當性的因素。而這個搜尋過程,在民主規範的制約下,不能不是「由下而上」的。

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價