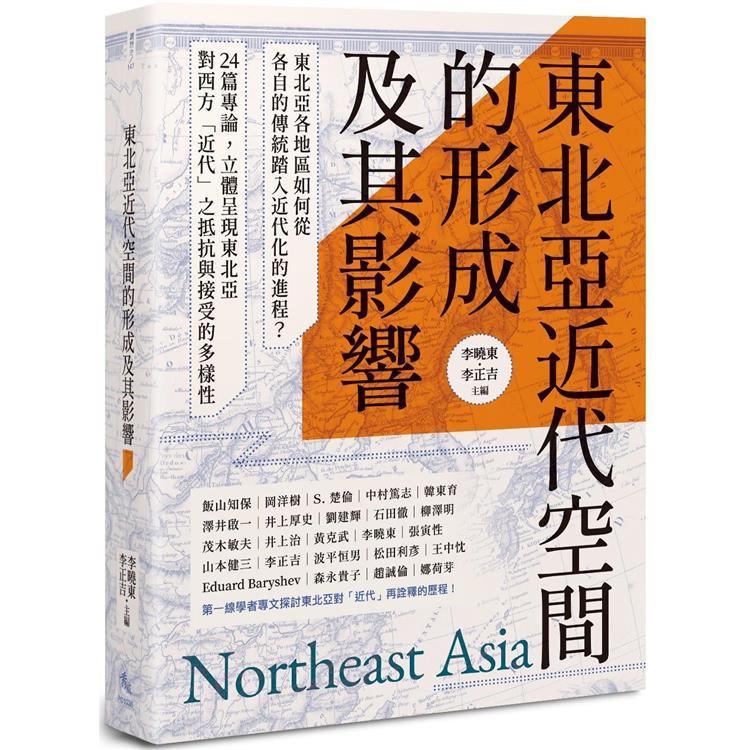

東北亞近代空間的形成及其影響

-

9折 711元

790元 - 一個書包,一份希望,有愛有你

-

預計最高可得金幣35點

?

可100%折抵

預計最高可得金幣35點

?

可100%折抵

活動加倍另計 -

HAPPY GO享100累1點 4點抵1元折抵無上限

- 作者: 李曉東、李正吉(主編) 追蹤 ? 追蹤作者後,您會在第一時間收到作者新書通知。

- 出版社: 秀威出版 追蹤 ? 追蹤出版社後,您會在第一時間收到出版社新書通知。

- 出版日:2022/03/25

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

內容簡介

東北亞各地區如何從各自的傳統踏入近代化的進程?本書嘗試超越由西方創造的「亞洲」概念,再從世界性的視角重新把握亞洲的諸問題,書中收錄24位第一線學者的專論,圍繞「東北亞」此一主題,聚焦於西歐「近代」與東北亞在地理上和思想上「接觸空間」(contact zone)裡的各種「接觸/碰撞」(contact),呈現屬於東北亞的「近代」特徵。作者群從各種不同的角度切入,書分三部:

第一部「從胚胎期到近代前夜的東北亞」,內容包括:飯山知保和岡洋樹兩位學者揭示元朝與清朝多層次靈活的統治構造,展現西方「近代」東漸以前東北亞的多樣性及其特徵;S. 楚倫從蒙古角度解讀涅爾琴斯克(尼布楚)條約中的「蒙古要素」;中村篤志考察漠北蒙古的「接觸空間」──驛站;韓東育從清國統治者的滿族角度思考「大中華」思想特質;澤井啟一與井上厚史從「心學」和「愛民」角度出發,呈現以儒學為中心的「中華」內部傳統亦具有多樣性;劉建輝以清朝至近代滿洲的生態、移民、鐵路為中心,考察滿洲國「近代」誕生的前提條件。

第二部「對『近代』的接受、重組與再詮釋」,內容包括:石田徹與柳澤明以條約為事例,細緻描述東西方不同邏輯交錯的實際狀況;茂木敏夫探討近現代中國在近代化過程中支撐「中國式秩序」的理念,及其與傳統的關係;井上治與黃克武關注蒙古和中國在追求近代國家建構過程中,知識人圍繞民族、歷史、認同等問題的思考和努力;張寅性、李曉東與山本健三分別以俞吉濬和福澤諭吉、梁啟超和穗積陳重、申采浩和克魯泡特金為例,闡明東北亞知識人對蘇格蘭啟蒙思想、近代自然法思想、無政府主義的接納及其「再詮釋」的特徵;李正吉溯及朝鮮末期,考察韓國民主主義形成的歷史過程。

第三部為「『接觸』的『光』與『影』」,其中,波平恒男、松田利彥、王中忱與Eduard Baryshev分別從琉球(沖繩)、大韓帝國、「蒙疆」和薩哈林州的角度出發,聚焦近代的殖民地統治,深入探討在「近代」背景下形成的「中心-周邊」構造所產生的歧視與壓迫問題,可視為近代化衝擊造成的「影」;另一方面,我們由森永貴子關於近代俄羅斯與中國間茶葉貿易的研究、趙誠倫關於濟州島民的移動歷史及其跨國認同的考察,以及娜荷芽關於民國時期蒙古族有識之士為保存民族文化付出的努力等文章,亦可看見在近代革命和殖民主義帶來的動蕩中,處於「接觸空間」裡始終頑強生活著的人們所透顯出的生命之光。

第一部「從胚胎期到近代前夜的東北亞」,內容包括:飯山知保和岡洋樹兩位學者揭示元朝與清朝多層次靈活的統治構造,展現西方「近代」東漸以前東北亞的多樣性及其特徵;S. 楚倫從蒙古角度解讀涅爾琴斯克(尼布楚)條約中的「蒙古要素」;中村篤志考察漠北蒙古的「接觸空間」──驛站;韓東育從清國統治者的滿族角度思考「大中華」思想特質;澤井啟一與井上厚史從「心學」和「愛民」角度出發,呈現以儒學為中心的「中華」內部傳統亦具有多樣性;劉建輝以清朝至近代滿洲的生態、移民、鐵路為中心,考察滿洲國「近代」誕生的前提條件。

第二部「對『近代』的接受、重組與再詮釋」,內容包括:石田徹與柳澤明以條約為事例,細緻描述東西方不同邏輯交錯的實際狀況;茂木敏夫探討近現代中國在近代化過程中支撐「中國式秩序」的理念,及其與傳統的關係;井上治與黃克武關注蒙古和中國在追求近代國家建構過程中,知識人圍繞民族、歷史、認同等問題的思考和努力;張寅性、李曉東與山本健三分別以俞吉濬和福澤諭吉、梁啟超和穗積陳重、申采浩和克魯泡特金為例,闡明東北亞知識人對蘇格蘭啟蒙思想、近代自然法思想、無政府主義的接納及其「再詮釋」的特徵;李正吉溯及朝鮮末期,考察韓國民主主義形成的歷史過程。

第三部為「『接觸』的『光』與『影』」,其中,波平恒男、松田利彥、王中忱與Eduard Baryshev分別從琉球(沖繩)、大韓帝國、「蒙疆」和薩哈林州的角度出發,聚焦近代的殖民地統治,深入探討在「近代」背景下形成的「中心-周邊」構造所產生的歧視與壓迫問題,可視為近代化衝擊造成的「影」;另一方面,我們由森永貴子關於近代俄羅斯與中國間茶葉貿易的研究、趙誠倫關於濟州島民的移動歷史及其跨國認同的考察,以及娜荷芽關於民國時期蒙古族有識之士為保存民族文化付出的努力等文章,亦可看見在近代革命和殖民主義帶來的動蕩中,處於「接觸空間」裡始終頑強生活著的人們所透顯出的生命之光。

目錄

緒論/李曉東

〔第一部〕從胚胎期到近代前夜的東北亞

第一章 蒙古與「中國」的接壤地帶:12至14世紀的華北──蒙古帝國的統治與華北社會的變遷/飯山知保

第二章 大清國歷史記述中的蒙古史脈絡/岡洋樹

第三章 涅爾琴斯克條約中的「蒙古」問題:統治與解決/S. 楚倫

第四章 驛站守護人:蒙古國喀喇沁集團的歷史與記憶/中村篤志

第五章 從《大義覺迷錄》到《清帝遜位詔書》/韓東育

第六章 東亞地區多樣性的形成──以「心學」為題材 澤井啟一

第七章 朝鮮的近代國家構想:「民國」與「愛民」/井上厚史

第八章 生態、移民、鐵道──滿洲「近代」的形成軌跡/劉建輝

〔第二部〕對「近代」的接受、重組與再詮釋

第九章 對馬與外國船隻──到港與出港/石田徹

第十章 俄清外交交涉中的溝通隔閡──以18世紀初及19世紀中葉的兩個事例為考察對象/柳澤明

第十一章 中國式秩序的理念──其特徵及在近現代的問題化/茂木敏夫

第十二章 扎木察拉諾描繪的蒙古近代空間/井上治

第十三章 辭彙、戰爭與東亞的國族邊界:「中國本部」概念的起源與變遷/黃克武

第十四章 俞吉濬的文明社會構想與蘇格蘭啟蒙思想──東亞接受近代思想及其變化的一個形態/張寅性

第十五章 近代中國對法理學的接受與展開──梁啟超對中國「自然法」的「發現」/李曉東

第十六章 朝鮮的「無政府主義式近代」:20世紀初東亞克魯泡特金主義的擴散和《朝鮮革命宣言》/山本健三

第十七章 朝鮮末期的近代空間:民主主義土壤的培育/李正吉

〔第三部〕接觸(contact)的「光」與「影」

第十八章 再考沖繩的近代──關於日本帝國與同化主義的問題/波平恒男

第十九章 大韓帝國時期漢城的自來水管道建設──從其與殖民地都市「京城」的二重構造論的關聯說起/松田利彥

第二十章 繪製「蒙疆」──從軍畫家深澤省三的美術活動與創作/王中忱

第二十一章 近代東北亞的形成與俄羅斯邊疆──1920年的尼古拉耶夫斯克事件和薩哈林州的保障佔領/Eduard Baryshev

第二十二章 清朝門戶開放後俄國的茶葉貿易──以恰克圖、漢口的流通為例/森永貴子

第二十三章 近代過渡時期濟州島民的移動和跨國認同/趙誠倫

第二十四章 1910-1930年代蒙古族的文化教育活動:以東蒙書局、蒙古文化促進會及東北蒙旗師範學校為例/娜荷芽

研究歷程/李正吉

〔第一部〕從胚胎期到近代前夜的東北亞

第一章 蒙古與「中國」的接壤地帶:12至14世紀的華北──蒙古帝國的統治與華北社會的變遷/飯山知保

第二章 大清國歷史記述中的蒙古史脈絡/岡洋樹

第三章 涅爾琴斯克條約中的「蒙古」問題:統治與解決/S. 楚倫

第四章 驛站守護人:蒙古國喀喇沁集團的歷史與記憶/中村篤志

第五章 從《大義覺迷錄》到《清帝遜位詔書》/韓東育

第六章 東亞地區多樣性的形成──以「心學」為題材 澤井啟一

第七章 朝鮮的近代國家構想:「民國」與「愛民」/井上厚史

第八章 生態、移民、鐵道──滿洲「近代」的形成軌跡/劉建輝

〔第二部〕對「近代」的接受、重組與再詮釋

第九章 對馬與外國船隻──到港與出港/石田徹

第十章 俄清外交交涉中的溝通隔閡──以18世紀初及19世紀中葉的兩個事例為考察對象/柳澤明

第十一章 中國式秩序的理念──其特徵及在近現代的問題化/茂木敏夫

第十二章 扎木察拉諾描繪的蒙古近代空間/井上治

第十三章 辭彙、戰爭與東亞的國族邊界:「中國本部」概念的起源與變遷/黃克武

第十四章 俞吉濬的文明社會構想與蘇格蘭啟蒙思想──東亞接受近代思想及其變化的一個形態/張寅性

第十五章 近代中國對法理學的接受與展開──梁啟超對中國「自然法」的「發現」/李曉東

第十六章 朝鮮的「無政府主義式近代」:20世紀初東亞克魯泡特金主義的擴散和《朝鮮革命宣言》/山本健三

第十七章 朝鮮末期的近代空間:民主主義土壤的培育/李正吉

〔第三部〕接觸(contact)的「光」與「影」

第十八章 再考沖繩的近代──關於日本帝國與同化主義的問題/波平恒男

第十九章 大韓帝國時期漢城的自來水管道建設──從其與殖民地都市「京城」的二重構造論的關聯說起/松田利彥

第二十章 繪製「蒙疆」──從軍畫家深澤省三的美術活動與創作/王中忱

第二十一章 近代東北亞的形成與俄羅斯邊疆──1920年的尼古拉耶夫斯克事件和薩哈林州的保障佔領/Eduard Baryshev

第二十二章 清朝門戶開放後俄國的茶葉貿易──以恰克圖、漢口的流通為例/森永貴子

第二十三章 近代過渡時期濟州島民的移動和跨國認同/趙誠倫

第二十四章 1910-1930年代蒙古族的文化教育活動:以東蒙書局、蒙古文化促進會及東北蒙旗師範學校為例/娜荷芽

研究歷程/李正吉

序/導讀

本書的內容及特徵/李曉東

(節錄自本書〈緒論〉其中一節)

本書共收錄24篇論文,執筆陣容由東北亞各個地區、多個研究領域的活躍在第一線的學者組成。雖然論文數量不少,但毫無疑問還不足以充分呈現出「東北亞」多樣的歷史文化整體形象。即使這樣,本書的作者共同圍繞「東北亞」這個主題,聚焦於「接觸空間」裡的各種「接觸‧碰撞」(Contact),還是成功地將東北亞的「近代」特徵展現出來了。特別是不同地區不同領域的學者從不同角度對同一或相關問題的考察,利於讀者對問題進行立體的理解和把握,引發新的思考。可以說這也是本書的一大特色。當然,由於作者研究對象的時代、地區以及研究領域分佈廣泛,研究的方法與觀點也不盡一樣,因此將它們歸結為一個統一的整體絕非易事。在這裡,我們將本論集分成(1)從胚胎期到近代前夜的東北亞、(2)對「近代」的接受、重組與再詮釋、(3)「接觸」(Contact)的「光」與「影」三個部分。以下,筆者將通過概觀各論文的內容,來確認本論集的意義。

(一)從胚胎期到近代前夜的東北亞

首先,飯山知保和岡洋樹的論文通過揭示元朝與清朝具有多層性和靈活性的統治構造,為我們展現了西方「近代」東漸以前的東北亞的多樣性及其特徵。

飯山知保的論文相對於以往的、以中國的「江南」社會為中心來思考宋、元、明的斷代史的視點,提出應重視12-14世紀的「華北」社會,考察了蒙古帝國這個「非中國王朝」的統治為這個地區帶來的影響與遺產。作者具體考察了蒙元時期蒙古統治下的華北社會所運用的官員起用方法。蒙古時代的統治除了「州縣官衙」外,還運用了「諸色戶計的管轄機構」和「投下‧位下」等三種統治主體,可謂是「多層次的統治體制」。尤其是後二者可以不受中央政府的意向影響,可獨自免除服役和授予官位。正因為這種具有自律性權益的蒙古王侯的存在,與他們的關係(「根腳」)成為獲得官位的關鍵。作者認為,通過庇護者的提拔而得到晉陞(「僥倖」)的方法「可以說是當時官界的捷徑」。由於庇護關係會因庇護主的死亡或失勢而消失,因此是不安定的,這使得金元‧元明等朝代更替的時期,華北地方社會權貴階層的興亡交替十分激烈。它與江南社會在整個宋、元、明具有一定連續性的特徵形成了鮮明對照。作者指出,不能輕視華北社會的蒙古因素而無條件地將江南社會的看法適用於華北,要認識到中國社會的地區性差異。不僅如此,還有必要解構近代國家的先入之見,在東北亞這一更廣闊的視野中對「中國史」進行相對化的反思。

接下來的岡洋樹的論文首先指出了近代國家統治的均質化不允許多樣性的共存,將特定的「本民族」歷史特權化,而把其他部分當作「他者」將其邊緣化的事實。對此,作者以蒙古為例,考察了「多面孔的帝國」清朝是如何使多文化主體的歷史認識得以並存的方法。清統治下的蒙古,分為由作為八旗一部分的「旗人」構成的「內屬蒙古」和「外藩蒙古」,後者是蒙古統治氏族屬下的各個群體。統治氏族的權威是由皇帝授予的「王公台吉」爵位來保障的。在這種情況下,有關王公台吉的譜系(即「根源」)的記載是與護法王的譜系和氏族的王統的譜系相接續的。同時,比這些更受到重視的是記載了王公對清朝所作功績的王公傳記的記述。這樣,滿洲為了統合服屬的各個蒙古王族的群體,同時接受了蒙古的權威的源泉成吉思汗以來的王族血統與信奉藏傳佛教的護法王的歷史認識,用汗以及護法王的身份將蒙古成功包攝到了清朝的統治體制之內。作者指出,這種多面孔帝國的巧妙統治方式在近代以後,由於被納入單一民族的脈絡之中導致種種困難,這才是真正應該關注的問題。

對於以上岡氏論文中指出的清的「多面孔性」,以下圍繞涅爾琴斯克(尼布楚)條約中的「蒙古要素」進行分析的S. 楚倫的論文、對漠北蒙古的驛站進行考察的中村篤志的論文,和從清國統治者的滿族的角度思考「大中華」思想的韓東育的論文充分地體現了這一點。

楚倫的論文將俄清間締結的涅爾琴斯克條約尤其視為「蒙古」問題,明確了條約簽訂前的蒙俄、清俄關係以及蒙古內部的狀況。從1670年代起,俄羅斯意欲統治阿穆爾河流域,而清國為了保護故地和屬民,要求俄羅斯禁止建築要塞並歸還屬民,終於包圍了阿爾巴津(雅克薩)並呼籲蒙古的土謝圖汗等人介入事件。土謝圖汗此時正面臨著與葛爾丹‧博碩克圖和札薩克圖汗對立的危機,同時也與逼近色楞格河和烏金河流域的俄羅斯因先住民的管轄問題而對立。當時正與土耳其和韃靼處於戰爭狀態的俄羅斯為了和平解決東方局勢,派遣了特使戈洛文。戈洛文為了與清朝交涉並且不讓土謝圖汗站在清朝一方,在與蒙古方面圍繞著屬民問題進行爭論的同時,反覆協商。同時,他還希望土謝圖汗及哲布尊丹巴成為涅爾琴斯克條約交涉的中間人。最終,戈洛文利用蒙古內部的紛爭,通過行使武力使眾多的蒙古貴族服從後,為了締結條約而進入涅爾琴斯克。如上所述,在涅爾琴斯克條約締結的背後,「蒙古」因素起到了相當重要的作用。

中村篤志的論文以清朝統治下的漠北蒙古「喀喇沁驛站」為例,對作為「接壤地區」的驛站的意義進行了考察。在清朝的「封禁」和「盟旗制」制度下,雖然人們的移動受到限制,但由於喀喇沁人口總數的3%-4%長期都在所屬旗外服差役,為此產生了人口的流動。其中三到四成的差役承擔的是清朝為強化統治而設置的驛站任務。驛站是當時維持人們移動和交流的重要存在,驛站周圍設置了寺院和商店,是喇嘛和商人常駐的廣域交流場所。喀喇沁驛站佔有40-50里的廣闊面積,負責管理的是內蒙古各部的士兵,同時也有被徵集的大量喀爾喀兵丁在當地從事輔助業務。雖然喀喇沁群體屬於少數派,又因擔當驛站管理工作的中心部分而處於優越的地位,但他們與喀爾喀社會處於共居與合作的相互關係。本土化了的喀喇沁群體在清朝崩潰和漠北蒙古宣佈獨立時,提出了歸順蒙古的請求。雖然隨著1930年代驛站的消失,使喀喇沁群體也退出了歷史的表面舞臺,但實際上直到現在他們還仍然生活在驛站故地周圍,保持著群體性。就這樣,帝國在創造了邊界的同時,也將各地區連接起來。這種現象給人與物的流動帶來了活力,使邊境變得曖昧。而這個變化又會為當地帶來更為豐富的多樣性和流動性。

與以上「蒙古」視角的各研究相對,韓東育的論文則將目光投向清朝的「中華」思想。論文針對記錄了清朝雍正皇帝與反清儒教知識人曾靜之間圍繞「華夷」爭論的《大義覺迷錄》,和清末最後一位皇帝宣佈退位的詔書《清帝遜位詔書》兩個文本,通過詳細的文本分析,闡明了貫穿於兩文中的「中華大義」理論。因為清的統治者並非漢民族,所以需要論證自己的統治正當性和法理上的根據。作者認為,雍正在反駁曾靜時,正是運用了中華的思想,認為「華夷」應以天理人倫為基準;皇帝必須是有德者;中華要以「大一統」為大義;「華」與「夷」之別不能與君臣之禮分割;並且,在「天下一家」的思想下,不應強調「華夷」的界限,雍正通過這些主張駁倒了曾靜。作者認為在這種情況下,雍正帝和曾靜實際上處於儒教中兩種華夷觀的延伸上,即曾靜承襲的是被極端化了的孔子的「華夷之辨」的理念,而雍正的主張則是「天下一體」的孟子理念之延伸。作者認為,雍正的邏輯和理念為《清帝遜位詔書》所繼承,清帝堅持了「大一統」的理念,遵循「天命人心」的邏輯,自願退位,維護了「五族共和」的中華大義。

另一方面,如果將目光轉向「中華」內部,除了上述韓東育的論文以外,澤井啟一的論文和井上厚史的論文也表明,作為東北亞眾多傳統之一的「中華」內部,以儒學為中心的「中華」傳統也是多樣的。

首先,澤井啟一的論文以儒學中的「心學」為題材,從儒學「本土化」(「大眾化」、Nativization)的觀點出發,論述了東亞共通傳統中的差異性。這裡的「心學」是廣義上的,它是為了克服創建了「理氣論」的朱子學中存在的修養方法的問題而誕生的。與朱子學提倡的正確學習儒學經典的方法相對,在中國,經由重視「心之修養」的陸九淵等,最終形成了陽明心學。陽明學認為「理」是先天內在於人心中的「良知」,提倡通過「事上磨練」,即通過日常的各種行為來直覺地把握「理」的方法。它的流行促使了儒學的大眾化。在朝鮮,李滉創建的「性理學」雖然被認為是對朱子學的發展,但同樣是對「心之修養」抱有強烈的關注,與陽明學的方法相對,李滉提倡在日常生活中堅持實踐各種「禮」的方法。接著,李洱又修正了李滉的主張。他重視現實中的實踐,通過對朱子學修養論的再解釋使其適合於朝鮮社會,實現心學在朝鮮的本土化。而日本則同時從中國和朝鮮接受了心學,山崎闇齋將其與神道結合,又有中江藤樹關注王學左派等等,形成了帶有宗教信仰性和精神上修養方法的形態。心學這一「儒學實踐」在東亞本土化過程中,在各個地區都形成了各自的「慣習(Habitus)」,也給各地區的近代化過程中帶來了差異性。

其次,井上厚史的論文將朝鮮近代國家形成的歷史追溯到18世紀,論述了朝鮮依據傳統思想來構想其獨特的國家及其特徵。作者通過解讀正祖的文章,認為正祖在文本中並非要表明體現儒教政治思想的近代性的「君民一致、萬民平等」的「民國」理念,認為正祖的文章是在宣言「確立以王為中心的絕對主義政治體制」的文本。同時還指出,對於大量出現在朝鮮王朝時代歷代君主文本中的「民國」一詞,一些研究將之解釋為「民之國」或「民即國」,以此試圖將其理解為「國民國家」性的這種認識是錯誤的。在此基礎上,作者認為應將「民國」分為「民」和「國」來理解,在被稱為「蕩平君主」的英祖和正祖的文本中頻繁出現的「民國」,意味著重視「民與國的利益」,這不僅僅是英祖和正祖,也是朝鮮王朝時代多數知識人常使用的「愛民」思想。朝鮮王朝正是以「愛民」和「民國」所象徵的「儒教式撫民政策」來運作政權的。作者主張,與西方國民國家不同的朝鮮的國家構想,可以從這種「來自元朝經高麗王朝後為朝鮮王朝所繼承」的「愛民」思想中發現其獨特的特徵。

除了上述「蒙古」和「中華」視點之外,接下來還有劉建輝的論文聚焦原滿洲地區,以清朝到近代的滿洲的生態、移民、鐵路為中心,對「滿洲國」之「近代」誕生的前提條件進行了考察。首先,清朝為了限制人們移動實施「封禁」政策,並利用「柳條邊」進行了行政區分,為了禁止外來人口流入又在其周圍半徑達數百公里的範圍內營設了眾多狩獵場兼旗兵的軍事訓練場──「圍場」,為滿洲留下了廣闊的未開墾土地和豐富的森林、草原資源。第二次鴉片戰爭以後,清朝政府為了增加稅收和保護國土,解除了「封禁」並採取了「移民實邊」,推進滿洲地區的移民政策。這個政策在中華民國成立後被繼承了下來,其結果使得1930年的滿洲人口達到了三千萬人以上。不僅如此,鐵路等基礎設施也得到了完善。不光是俄羅斯和滿鐵,清朝政府和民國政府也進行了包括貸款在內的大量鐵路建設投資,到1924年為止鐵路總長達到了六千公里,並且在沿線誕生了都市群。除此以外,到1909年為止滿洲地區還擁有二十五個開放港口。如上所述,滿洲的近代絕不是在「滿洲國」時代忽然出現的,而是建立在至今為止未被重視的、滿洲的豐富遺產上的。

以上的諸研究展示了西方近代「東漸」之前的東北亞豐富而獨特的傳統。金、元時代的「華北」(中國北方)社會,需要將其放在包括蒙古在內的東北亞地區內進行考察,這一主張指出了帶有排他性界線的近代國家這一成見的局限性,在這個意義上,是對「中國」概念的解構。而在之後的清朝的統治中可以看到,一方面,被稱為「中華」的帝國持有將「天下」納入視野的「大中華」理念,它與狹隘的漢民族為中心的「小中華」形成鮮明對比,另一方面,清朝通過巧妙運用成吉思汗以來的王族血統與信奉藏傳佛教的護法王、甚至是西方的條約體系等多種多樣的統治理念,將蒙藏等非漢地區與人包攝於其中並維持了其統治的安定。正因為具有這種靈活性,清朝才得以將不同的文化成功地進行了統合。而且,即使是「中華」本身,其內部也包含著多樣的特性。在以朱子學為中心的相同儒學傳統背景下,根據不同地區的儒學實踐,產生了各自不同的「慣習」(Habitus),形成了「愛民」等各具地區特色的統治理念。東北亞最終先後進入了近代化的進程,東北亞各地區的各自的傳統與在歷史中形成的諸前提是思考東北亞「近代」不可或缺的出發點。

(二)對「近代」的接受、重組與再詮釋

東北亞相繼進入近代化過程後,開始了制度和體制上的重組,在與東漸而來的外來文明、文化的接觸中,由於外來的世界觀、理念、邏輯與各地區的本土思想發生了衝突,不可避免地產生了種種混亂與摩擦。在這個過程中,各地區都呈現出各自不同的對「近代」的接受方式。

首先,石田徹的論文和柳澤明的論文以條約為背景,細緻地描述了東西方不同邏輯交錯的實際狀況。

石田的論文以幕末、明治初期的對馬為舞臺,以原始史料為基礎再現了外國船隻到港和出航的幾個事例,通過對這些事例的分析,考察了西方的「近代」給日朝之間傳統的「通信」、「交鄰」關係帶來的影響。對馬是日本與朝鮮半島之間的外交和「藩屏」的最前線,直接參與交流的藩士們在與朝鮮的外交現場中積累了豐富的經驗和知識。他們在對馬和釜山的草梁倭館負責接待到達對馬的外國船隻和前往朝鮮船隻的相應工作。在安政年間五國條約(1858)簽訂後,幕府和明治政府不得不以近代西方的規則來對應西方各國,而此時的朝鮮正處於對西方採取攘夷態度的緊張狀態中,藩士們為使「萬端穩順」而煞費苦心。對馬藩士們敏感地察覺到了條約體制的邏輯與「通信」體制傳統邏輯間的差異,考慮到重視傳統交流方式的朝鮮,他們成功地向政府(幕府‧長崎奉行所)提出建議,即在告知朝鮮「日本已與西方各國締結條約」的事實之前,暫緩蒸汽船往來於朝鮮,並阻止到港的外國人上岸及自由行動,這使相關事態得以穩妥解決。但是其後的「赫塔號到港事件」(1870)中,由於藩士們的外交經驗未能得到運用,這一德國軍艦問題最終成了導致日朝關係惡化的肇因之一。

柳澤明的論文以18世紀初和19世紀中葉的事例探討了俄清外交中的「溝通隔閡」問題,通過外交文本的考證對其意義進行了考察。18世紀初,俄國(涅爾琴斯克的長官)與清之間的外交文件是由旗人阿爾巴津人擔任俄語與滿語間的翻譯的,但是在翻譯過程中,由於連續發生單純的錯譯和對錯譯的敷衍行為,結果,包括基本事實在內,俄語原文與滿文翻譯之間都出現了巨大的分歧,致使清俄雙方產生認識偏差,無法進行正常的交涉。到了19世紀中葉簽訂璦琿條約時,擔任談判翻譯的是俄國人,條約的條文包括滿語文本在內都為俄方所制。同樣,北京條約的俄漢翻譯也完全由俄方擔任。這樣,俄方利用語言能力上的優勢,操控了俄漢翻譯的過程,在翻譯過程中有意將俄語原文的表達進行扭曲或模糊化,甚至將清方重視的內容故意在俄方文件中省略,使俄方能夠得到有利於己方的解釋。而清朝方面卻沒有足夠的語言能力驗證條約文本間的差異,結果,俄方利用語言能力的優勢在涉及近代主權的談判中獲得了實質上的單邊權利。

隨著「西方衝擊」的深入,接下來值得注目的是,東北亞各國為了保持獨立與自主,無一例外地將建設近代國家作為建立或重組政治體的目標。茂木敏夫的論文探討了近現代中國在近代化過程中支撐「中國式秩序」的理念,論述了不同意義的重組過程中的變化及其意義。井上治的論文和黃克武的論文分別考察了蒙古和中國在追求近代國家過程中、知識人圍繞民族、歷史等問題的思考和努力。

首先,茂木敏夫的論文考察了支撐傳統「中國式秩序」之理念的各個特徵,探討了它們在近現代是如何變換形式而延續下來的。作者將中國秩序的理念歸納為「人格高尚者之統治」、「無為之治」、「均質的整體」、「禮的媒介性」、「德治的政治文化」、「中國/非中國的二元化」等,特別是針對其中的「均質的整體」這一特徵,作者指出,傳統儒家的「萬物一體」的理念認為人在根本上是具有同一性的,這種追求內在完美的傳統內含近現代的思想統制的因素。擁有以上理念的傳統秩序在19世紀經歷了採取近代形式卻以傳統理念來加以說明的「帶引號的『近代』重組」後,又在20世紀以西方為範本進行了自主的近代性重組。在這個過程中,原來以「無為之治」而「在結果上實現了多樣性的共存」的現象,在經歷了近代一元化過程後,處於共存狀態的中國/非中國被重組為近代國家;在「均質整體」的思維下,「君子的內心及於他人內心」的邏輯很容易地與思想統制相連,並被強化。作者將20世紀中國的秩序問題定位在與傳統的關係上,同時強烈批判了當下輕易地向過去的傳統靠攏的缺乏批判精神的態度。

井上治的論文通過對後貝加爾地區出身的布里亞特知識人扎木察拉諾(1881-1942)主要著作的分析,考察獨立的「新生蒙古國家」的構想和構建「蒙古一國史」中圍繞「近代空間形成」的思考。青年時期曾於聖彼德堡學習西方「近代」的扎木察拉諾,通過實地調查,加深了對俄羅斯帝國在故鄉阿嘎草原實施殖民統治的實際認識。1911年,扎木察拉諾遷移到了辛亥革命後宣布獨立的博碩克圖汗政權下的蒙古,在那裡親身體驗了蒙古從獨立到降級為自治的外交挫折。在動蕩的政治狀況影響下,扎木察拉諾構想了君主主權的「擁有保障人權的近代憲法的議會制君主立憲國」,後來又參加了以蘇聯憲法為範本的制定憲法的工作。但是,從他一系列的著作中可以發現,他的最大目標首先是創造一個自立於周邊大國的獨立的近代主權國家。這個獨立國家是從古代延續下來的、由具有共同特徵的國民所組成的共同體。扎木察拉諾在「蒙古民族原初的地理空間」中,描繪了起源於匈奴在內的歷史上最古老的北方民族─「蒙古民族」所組建的共同體,展望一個能夠與歐洲列強相並肩的強大近代國家。

黃克武的論文則從中國的角度出發,考證了China Proper這一西方造詞是如何被日本翻譯為「中國本部」後,又在中國得到流行的歷史過程。論文通過對語言翻譯、傳播和意義變遷的考察,描繪了繼承清朝版圖的中國在近代國家建設中自我認同的形成過程。China Proper原本是西方人為了理解清朝而創造的詞彙,譯詞所使用的「本部」,是與傳統的「(行)省」相對應的概念,與以往華夷秩序下的「藩部」有所區別。此詞在1870年被翻譯成日語後不久,出現了認為中國只是「中國本部」,除此之外的例如滿蒙等地區不屬於中國的言論。中國本部的概念於1890年代傳入中國後,清末的種族革命論也在「本部十八省」的範圍內主張漢民族的建國。中華民國建國後,特別是1930年代隨著日本侵略的加深,在中華民族意識增強的氛圍中,「中國本部」被作為將日本的侵略正當化的概念而受到了譴責。

(節錄自本書〈緒論〉其中一節)

本書共收錄24篇論文,執筆陣容由東北亞各個地區、多個研究領域的活躍在第一線的學者組成。雖然論文數量不少,但毫無疑問還不足以充分呈現出「東北亞」多樣的歷史文化整體形象。即使這樣,本書的作者共同圍繞「東北亞」這個主題,聚焦於「接觸空間」裡的各種「接觸‧碰撞」(Contact),還是成功地將東北亞的「近代」特徵展現出來了。特別是不同地區不同領域的學者從不同角度對同一或相關問題的考察,利於讀者對問題進行立體的理解和把握,引發新的思考。可以說這也是本書的一大特色。當然,由於作者研究對象的時代、地區以及研究領域分佈廣泛,研究的方法與觀點也不盡一樣,因此將它們歸結為一個統一的整體絕非易事。在這裡,我們將本論集分成(1)從胚胎期到近代前夜的東北亞、(2)對「近代」的接受、重組與再詮釋、(3)「接觸」(Contact)的「光」與「影」三個部分。以下,筆者將通過概觀各論文的內容,來確認本論集的意義。

(一)從胚胎期到近代前夜的東北亞

首先,飯山知保和岡洋樹的論文通過揭示元朝與清朝具有多層性和靈活性的統治構造,為我們展現了西方「近代」東漸以前的東北亞的多樣性及其特徵。

飯山知保的論文相對於以往的、以中國的「江南」社會為中心來思考宋、元、明的斷代史的視點,提出應重視12-14世紀的「華北」社會,考察了蒙古帝國這個「非中國王朝」的統治為這個地區帶來的影響與遺產。作者具體考察了蒙元時期蒙古統治下的華北社會所運用的官員起用方法。蒙古時代的統治除了「州縣官衙」外,還運用了「諸色戶計的管轄機構」和「投下‧位下」等三種統治主體,可謂是「多層次的統治體制」。尤其是後二者可以不受中央政府的意向影響,可獨自免除服役和授予官位。正因為這種具有自律性權益的蒙古王侯的存在,與他們的關係(「根腳」)成為獲得官位的關鍵。作者認為,通過庇護者的提拔而得到晉陞(「僥倖」)的方法「可以說是當時官界的捷徑」。由於庇護關係會因庇護主的死亡或失勢而消失,因此是不安定的,這使得金元‧元明等朝代更替的時期,華北地方社會權貴階層的興亡交替十分激烈。它與江南社會在整個宋、元、明具有一定連續性的特徵形成了鮮明對照。作者指出,不能輕視華北社會的蒙古因素而無條件地將江南社會的看法適用於華北,要認識到中國社會的地區性差異。不僅如此,還有必要解構近代國家的先入之見,在東北亞這一更廣闊的視野中對「中國史」進行相對化的反思。

接下來的岡洋樹的論文首先指出了近代國家統治的均質化不允許多樣性的共存,將特定的「本民族」歷史特權化,而把其他部分當作「他者」將其邊緣化的事實。對此,作者以蒙古為例,考察了「多面孔的帝國」清朝是如何使多文化主體的歷史認識得以並存的方法。清統治下的蒙古,分為由作為八旗一部分的「旗人」構成的「內屬蒙古」和「外藩蒙古」,後者是蒙古統治氏族屬下的各個群體。統治氏族的權威是由皇帝授予的「王公台吉」爵位來保障的。在這種情況下,有關王公台吉的譜系(即「根源」)的記載是與護法王的譜系和氏族的王統的譜系相接續的。同時,比這些更受到重視的是記載了王公對清朝所作功績的王公傳記的記述。這樣,滿洲為了統合服屬的各個蒙古王族的群體,同時接受了蒙古的權威的源泉成吉思汗以來的王族血統與信奉藏傳佛教的護法王的歷史認識,用汗以及護法王的身份將蒙古成功包攝到了清朝的統治體制之內。作者指出,這種多面孔帝國的巧妙統治方式在近代以後,由於被納入單一民族的脈絡之中導致種種困難,這才是真正應該關注的問題。

對於以上岡氏論文中指出的清的「多面孔性」,以下圍繞涅爾琴斯克(尼布楚)條約中的「蒙古要素」進行分析的S. 楚倫的論文、對漠北蒙古的驛站進行考察的中村篤志的論文,和從清國統治者的滿族的角度思考「大中華」思想的韓東育的論文充分地體現了這一點。

楚倫的論文將俄清間締結的涅爾琴斯克條約尤其視為「蒙古」問題,明確了條約簽訂前的蒙俄、清俄關係以及蒙古內部的狀況。從1670年代起,俄羅斯意欲統治阿穆爾河流域,而清國為了保護故地和屬民,要求俄羅斯禁止建築要塞並歸還屬民,終於包圍了阿爾巴津(雅克薩)並呼籲蒙古的土謝圖汗等人介入事件。土謝圖汗此時正面臨著與葛爾丹‧博碩克圖和札薩克圖汗對立的危機,同時也與逼近色楞格河和烏金河流域的俄羅斯因先住民的管轄問題而對立。當時正與土耳其和韃靼處於戰爭狀態的俄羅斯為了和平解決東方局勢,派遣了特使戈洛文。戈洛文為了與清朝交涉並且不讓土謝圖汗站在清朝一方,在與蒙古方面圍繞著屬民問題進行爭論的同時,反覆協商。同時,他還希望土謝圖汗及哲布尊丹巴成為涅爾琴斯克條約交涉的中間人。最終,戈洛文利用蒙古內部的紛爭,通過行使武力使眾多的蒙古貴族服從後,為了締結條約而進入涅爾琴斯克。如上所述,在涅爾琴斯克條約締結的背後,「蒙古」因素起到了相當重要的作用。

中村篤志的論文以清朝統治下的漠北蒙古「喀喇沁驛站」為例,對作為「接壤地區」的驛站的意義進行了考察。在清朝的「封禁」和「盟旗制」制度下,雖然人們的移動受到限制,但由於喀喇沁人口總數的3%-4%長期都在所屬旗外服差役,為此產生了人口的流動。其中三到四成的差役承擔的是清朝為強化統治而設置的驛站任務。驛站是當時維持人們移動和交流的重要存在,驛站周圍設置了寺院和商店,是喇嘛和商人常駐的廣域交流場所。喀喇沁驛站佔有40-50里的廣闊面積,負責管理的是內蒙古各部的士兵,同時也有被徵集的大量喀爾喀兵丁在當地從事輔助業務。雖然喀喇沁群體屬於少數派,又因擔當驛站管理工作的中心部分而處於優越的地位,但他們與喀爾喀社會處於共居與合作的相互關係。本土化了的喀喇沁群體在清朝崩潰和漠北蒙古宣佈獨立時,提出了歸順蒙古的請求。雖然隨著1930年代驛站的消失,使喀喇沁群體也退出了歷史的表面舞臺,但實際上直到現在他們還仍然生活在驛站故地周圍,保持著群體性。就這樣,帝國在創造了邊界的同時,也將各地區連接起來。這種現象給人與物的流動帶來了活力,使邊境變得曖昧。而這個變化又會為當地帶來更為豐富的多樣性和流動性。

與以上「蒙古」視角的各研究相對,韓東育的論文則將目光投向清朝的「中華」思想。論文針對記錄了清朝雍正皇帝與反清儒教知識人曾靜之間圍繞「華夷」爭論的《大義覺迷錄》,和清末最後一位皇帝宣佈退位的詔書《清帝遜位詔書》兩個文本,通過詳細的文本分析,闡明了貫穿於兩文中的「中華大義」理論。因為清的統治者並非漢民族,所以需要論證自己的統治正當性和法理上的根據。作者認為,雍正在反駁曾靜時,正是運用了中華的思想,認為「華夷」應以天理人倫為基準;皇帝必須是有德者;中華要以「大一統」為大義;「華」與「夷」之別不能與君臣之禮分割;並且,在「天下一家」的思想下,不應強調「華夷」的界限,雍正通過這些主張駁倒了曾靜。作者認為在這種情況下,雍正帝和曾靜實際上處於儒教中兩種華夷觀的延伸上,即曾靜承襲的是被極端化了的孔子的「華夷之辨」的理念,而雍正的主張則是「天下一體」的孟子理念之延伸。作者認為,雍正的邏輯和理念為《清帝遜位詔書》所繼承,清帝堅持了「大一統」的理念,遵循「天命人心」的邏輯,自願退位,維護了「五族共和」的中華大義。

另一方面,如果將目光轉向「中華」內部,除了上述韓東育的論文以外,澤井啟一的論文和井上厚史的論文也表明,作為東北亞眾多傳統之一的「中華」內部,以儒學為中心的「中華」傳統也是多樣的。

首先,澤井啟一的論文以儒學中的「心學」為題材,從儒學「本土化」(「大眾化」、Nativization)的觀點出發,論述了東亞共通傳統中的差異性。這裡的「心學」是廣義上的,它是為了克服創建了「理氣論」的朱子學中存在的修養方法的問題而誕生的。與朱子學提倡的正確學習儒學經典的方法相對,在中國,經由重視「心之修養」的陸九淵等,最終形成了陽明心學。陽明學認為「理」是先天內在於人心中的「良知」,提倡通過「事上磨練」,即通過日常的各種行為來直覺地把握「理」的方法。它的流行促使了儒學的大眾化。在朝鮮,李滉創建的「性理學」雖然被認為是對朱子學的發展,但同樣是對「心之修養」抱有強烈的關注,與陽明學的方法相對,李滉提倡在日常生活中堅持實踐各種「禮」的方法。接著,李洱又修正了李滉的主張。他重視現實中的實踐,通過對朱子學修養論的再解釋使其適合於朝鮮社會,實現心學在朝鮮的本土化。而日本則同時從中國和朝鮮接受了心學,山崎闇齋將其與神道結合,又有中江藤樹關注王學左派等等,形成了帶有宗教信仰性和精神上修養方法的形態。心學這一「儒學實踐」在東亞本土化過程中,在各個地區都形成了各自的「慣習(Habitus)」,也給各地區的近代化過程中帶來了差異性。

其次,井上厚史的論文將朝鮮近代國家形成的歷史追溯到18世紀,論述了朝鮮依據傳統思想來構想其獨特的國家及其特徵。作者通過解讀正祖的文章,認為正祖在文本中並非要表明體現儒教政治思想的近代性的「君民一致、萬民平等」的「民國」理念,認為正祖的文章是在宣言「確立以王為中心的絕對主義政治體制」的文本。同時還指出,對於大量出現在朝鮮王朝時代歷代君主文本中的「民國」一詞,一些研究將之解釋為「民之國」或「民即國」,以此試圖將其理解為「國民國家」性的這種認識是錯誤的。在此基礎上,作者認為應將「民國」分為「民」和「國」來理解,在被稱為「蕩平君主」的英祖和正祖的文本中頻繁出現的「民國」,意味著重視「民與國的利益」,這不僅僅是英祖和正祖,也是朝鮮王朝時代多數知識人常使用的「愛民」思想。朝鮮王朝正是以「愛民」和「民國」所象徵的「儒教式撫民政策」來運作政權的。作者主張,與西方國民國家不同的朝鮮的國家構想,可以從這種「來自元朝經高麗王朝後為朝鮮王朝所繼承」的「愛民」思想中發現其獨特的特徵。

除了上述「蒙古」和「中華」視點之外,接下來還有劉建輝的論文聚焦原滿洲地區,以清朝到近代的滿洲的生態、移民、鐵路為中心,對「滿洲國」之「近代」誕生的前提條件進行了考察。首先,清朝為了限制人們移動實施「封禁」政策,並利用「柳條邊」進行了行政區分,為了禁止外來人口流入又在其周圍半徑達數百公里的範圍內營設了眾多狩獵場兼旗兵的軍事訓練場──「圍場」,為滿洲留下了廣闊的未開墾土地和豐富的森林、草原資源。第二次鴉片戰爭以後,清朝政府為了增加稅收和保護國土,解除了「封禁」並採取了「移民實邊」,推進滿洲地區的移民政策。這個政策在中華民國成立後被繼承了下來,其結果使得1930年的滿洲人口達到了三千萬人以上。不僅如此,鐵路等基礎設施也得到了完善。不光是俄羅斯和滿鐵,清朝政府和民國政府也進行了包括貸款在內的大量鐵路建設投資,到1924年為止鐵路總長達到了六千公里,並且在沿線誕生了都市群。除此以外,到1909年為止滿洲地區還擁有二十五個開放港口。如上所述,滿洲的近代絕不是在「滿洲國」時代忽然出現的,而是建立在至今為止未被重視的、滿洲的豐富遺產上的。

以上的諸研究展示了西方近代「東漸」之前的東北亞豐富而獨特的傳統。金、元時代的「華北」(中國北方)社會,需要將其放在包括蒙古在內的東北亞地區內進行考察,這一主張指出了帶有排他性界線的近代國家這一成見的局限性,在這個意義上,是對「中國」概念的解構。而在之後的清朝的統治中可以看到,一方面,被稱為「中華」的帝國持有將「天下」納入視野的「大中華」理念,它與狹隘的漢民族為中心的「小中華」形成鮮明對比,另一方面,清朝通過巧妙運用成吉思汗以來的王族血統與信奉藏傳佛教的護法王、甚至是西方的條約體系等多種多樣的統治理念,將蒙藏等非漢地區與人包攝於其中並維持了其統治的安定。正因為具有這種靈活性,清朝才得以將不同的文化成功地進行了統合。而且,即使是「中華」本身,其內部也包含著多樣的特性。在以朱子學為中心的相同儒學傳統背景下,根據不同地區的儒學實踐,產生了各自不同的「慣習」(Habitus),形成了「愛民」等各具地區特色的統治理念。東北亞最終先後進入了近代化的進程,東北亞各地區的各自的傳統與在歷史中形成的諸前提是思考東北亞「近代」不可或缺的出發點。

(二)對「近代」的接受、重組與再詮釋

東北亞相繼進入近代化過程後,開始了制度和體制上的重組,在與東漸而來的外來文明、文化的接觸中,由於外來的世界觀、理念、邏輯與各地區的本土思想發生了衝突,不可避免地產生了種種混亂與摩擦。在這個過程中,各地區都呈現出各自不同的對「近代」的接受方式。

首先,石田徹的論文和柳澤明的論文以條約為背景,細緻地描述了東西方不同邏輯交錯的實際狀況。

石田的論文以幕末、明治初期的對馬為舞臺,以原始史料為基礎再現了外國船隻到港和出航的幾個事例,通過對這些事例的分析,考察了西方的「近代」給日朝之間傳統的「通信」、「交鄰」關係帶來的影響。對馬是日本與朝鮮半島之間的外交和「藩屏」的最前線,直接參與交流的藩士們在與朝鮮的外交現場中積累了豐富的經驗和知識。他們在對馬和釜山的草梁倭館負責接待到達對馬的外國船隻和前往朝鮮船隻的相應工作。在安政年間五國條約(1858)簽訂後,幕府和明治政府不得不以近代西方的規則來對應西方各國,而此時的朝鮮正處於對西方採取攘夷態度的緊張狀態中,藩士們為使「萬端穩順」而煞費苦心。對馬藩士們敏感地察覺到了條約體制的邏輯與「通信」體制傳統邏輯間的差異,考慮到重視傳統交流方式的朝鮮,他們成功地向政府(幕府‧長崎奉行所)提出建議,即在告知朝鮮「日本已與西方各國締結條約」的事實之前,暫緩蒸汽船往來於朝鮮,並阻止到港的外國人上岸及自由行動,這使相關事態得以穩妥解決。但是其後的「赫塔號到港事件」(1870)中,由於藩士們的外交經驗未能得到運用,這一德國軍艦問題最終成了導致日朝關係惡化的肇因之一。

柳澤明的論文以18世紀初和19世紀中葉的事例探討了俄清外交中的「溝通隔閡」問題,通過外交文本的考證對其意義進行了考察。18世紀初,俄國(涅爾琴斯克的長官)與清之間的外交文件是由旗人阿爾巴津人擔任俄語與滿語間的翻譯的,但是在翻譯過程中,由於連續發生單純的錯譯和對錯譯的敷衍行為,結果,包括基本事實在內,俄語原文與滿文翻譯之間都出現了巨大的分歧,致使清俄雙方產生認識偏差,無法進行正常的交涉。到了19世紀中葉簽訂璦琿條約時,擔任談判翻譯的是俄國人,條約的條文包括滿語文本在內都為俄方所制。同樣,北京條約的俄漢翻譯也完全由俄方擔任。這樣,俄方利用語言能力上的優勢,操控了俄漢翻譯的過程,在翻譯過程中有意將俄語原文的表達進行扭曲或模糊化,甚至將清方重視的內容故意在俄方文件中省略,使俄方能夠得到有利於己方的解釋。而清朝方面卻沒有足夠的語言能力驗證條約文本間的差異,結果,俄方利用語言能力的優勢在涉及近代主權的談判中獲得了實質上的單邊權利。

隨著「西方衝擊」的深入,接下來值得注目的是,東北亞各國為了保持獨立與自主,無一例外地將建設近代國家作為建立或重組政治體的目標。茂木敏夫的論文探討了近現代中國在近代化過程中支撐「中國式秩序」的理念,論述了不同意義的重組過程中的變化及其意義。井上治的論文和黃克武的論文分別考察了蒙古和中國在追求近代國家過程中、知識人圍繞民族、歷史等問題的思考和努力。

首先,茂木敏夫的論文考察了支撐傳統「中國式秩序」之理念的各個特徵,探討了它們在近現代是如何變換形式而延續下來的。作者將中國秩序的理念歸納為「人格高尚者之統治」、「無為之治」、「均質的整體」、「禮的媒介性」、「德治的政治文化」、「中國/非中國的二元化」等,特別是針對其中的「均質的整體」這一特徵,作者指出,傳統儒家的「萬物一體」的理念認為人在根本上是具有同一性的,這種追求內在完美的傳統內含近現代的思想統制的因素。擁有以上理念的傳統秩序在19世紀經歷了採取近代形式卻以傳統理念來加以說明的「帶引號的『近代』重組」後,又在20世紀以西方為範本進行了自主的近代性重組。在這個過程中,原來以「無為之治」而「在結果上實現了多樣性的共存」的現象,在經歷了近代一元化過程後,處於共存狀態的中國/非中國被重組為近代國家;在「均質整體」的思維下,「君子的內心及於他人內心」的邏輯很容易地與思想統制相連,並被強化。作者將20世紀中國的秩序問題定位在與傳統的關係上,同時強烈批判了當下輕易地向過去的傳統靠攏的缺乏批判精神的態度。

井上治的論文通過對後貝加爾地區出身的布里亞特知識人扎木察拉諾(1881-1942)主要著作的分析,考察獨立的「新生蒙古國家」的構想和構建「蒙古一國史」中圍繞「近代空間形成」的思考。青年時期曾於聖彼德堡學習西方「近代」的扎木察拉諾,通過實地調查,加深了對俄羅斯帝國在故鄉阿嘎草原實施殖民統治的實際認識。1911年,扎木察拉諾遷移到了辛亥革命後宣布獨立的博碩克圖汗政權下的蒙古,在那裡親身體驗了蒙古從獨立到降級為自治的外交挫折。在動蕩的政治狀況影響下,扎木察拉諾構想了君主主權的「擁有保障人權的近代憲法的議會制君主立憲國」,後來又參加了以蘇聯憲法為範本的制定憲法的工作。但是,從他一系列的著作中可以發現,他的最大目標首先是創造一個自立於周邊大國的獨立的近代主權國家。這個獨立國家是從古代延續下來的、由具有共同特徵的國民所組成的共同體。扎木察拉諾在「蒙古民族原初的地理空間」中,描繪了起源於匈奴在內的歷史上最古老的北方民族─「蒙古民族」所組建的共同體,展望一個能夠與歐洲列強相並肩的強大近代國家。

黃克武的論文則從中國的角度出發,考證了China Proper這一西方造詞是如何被日本翻譯為「中國本部」後,又在中國得到流行的歷史過程。論文通過對語言翻譯、傳播和意義變遷的考察,描繪了繼承清朝版圖的中國在近代國家建設中自我認同的形成過程。China Proper原本是西方人為了理解清朝而創造的詞彙,譯詞所使用的「本部」,是與傳統的「(行)省」相對應的概念,與以往華夷秩序下的「藩部」有所區別。此詞在1870年被翻譯成日語後不久,出現了認為中國只是「中國本部」,除此之外的例如滿蒙等地區不屬於中國的言論。中國本部的概念於1890年代傳入中國後,清末的種族革命論也在「本部十八省」的範圍內主張漢民族的建國。中華民國建國後,特別是1930年代隨著日本侵略的加深,在中華民族意識增強的氛圍中,「中國本部」被作為將日本的侵略正當化的概念而受到了譴責。

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價