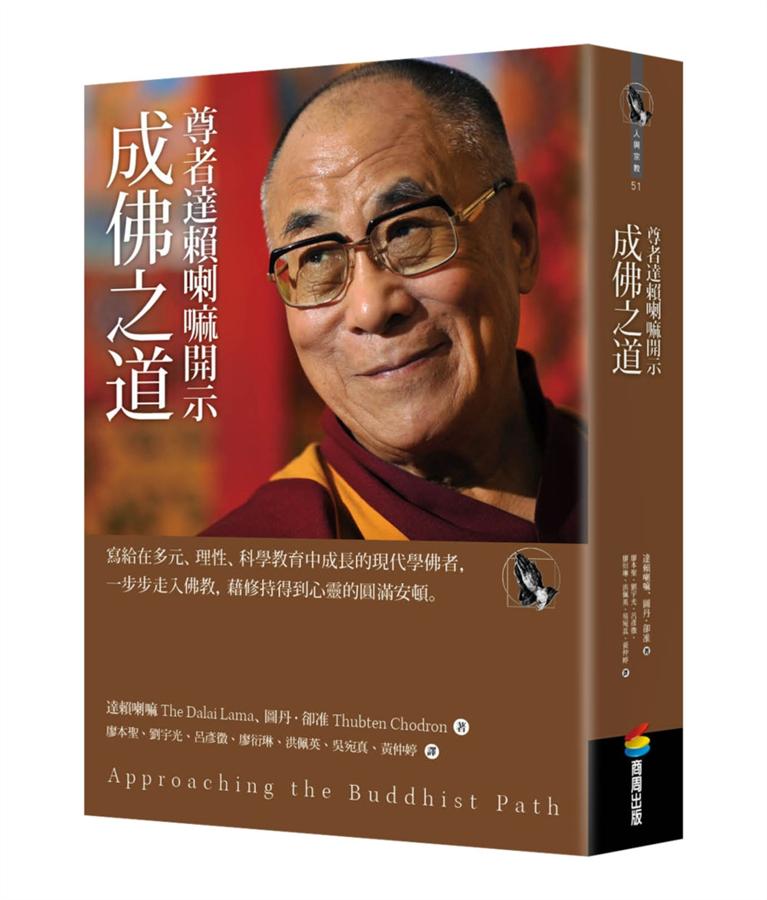

Approaching the Buddhist Path

| 作者 | The Dalai Lama/ Thubten Chodron |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 尊者達賴喇嘛開示成佛之道:21世紀的佛教徒,是深具「悲心」與「智慧」,同時也對許多領域有廣泛了解的人。 我們現在居住的世界和佛陀時代的世界截然不同,即便如此,人類 |

| 作者 | The Dalai Lama/ Thubten Chodron |

|---|---|

| 出版社 | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| 商品描述 | 尊者達賴喇嘛開示成佛之道:21世紀的佛教徒,是深具「悲心」與「智慧」,同時也對許多領域有廣泛了解的人。 我們現在居住的世界和佛陀時代的世界截然不同,即便如此,人類 |

內容簡介 21世紀的佛教徒,是深具「悲心」與「智慧」,同時也對許多領域有廣泛了解的人。 我們現在居住的世界和佛陀時代的世界截然不同,即便如此,人類仍然有著相同的煩惱、欲望與痛苦,渴求圓滿、平靜的身心安頓。在現代世界中,佛教學者更必須超越門戶之見,探究適合現代人修行的新途徑與道次第。 本書有其特殊的源起因緣。身為西方人的圖丹・卻准法師在追求佛法的過程中,親歷了種種真切的困惑,進而催生尊者達賴喇嘛為所有求佛之人撰寫的這部指引。本書不以任何既定教法、信仰為前提,而是以開放而理性的論說,構建起平易卻深入的學佛通道。在閱讀過程中,會發覺尊者對於知識的強調,以及其不拘傳統的獨特教法,是如何靈活地貫通在各種不同主題之間。 本書涵蓋了那爛陀傳統的基本主題,佛教的生命觀、歷史、修行所必需的內在工具,以及佛法在世間的應用。另一方面,也包含了其他佛教傳統的教法,並與科學、媒體、政治等多元領域對話,為學佛者提供更為寬廣的觀點。 每閱讀它一次,您將理解更多,這是由於這段期間您所積累的福德與智慧所致。

作者介紹 達賴喇嘛;圖丹・卻准姓名:達賴喇嘛Dalai Lama 一九三五年生於西藏東部的安多(Amdo),兩歲時經認證為第十三世達賴喇嘛的轉世靈童。一九五九年,被迫離開西藏,展開流亡生涯,並於印度達蘭薩拉(Dharamsala)成立流亡政府,一九八九年獲諾貝爾和平獎,二○○七年獲頒美國國會金質獎。成為世界公民,他致力提倡慈悲、寬恕、關愛等普世價值,促進世界主要宗教傳統間的和諧及相互了解;作為佛教徒,他以修持、講說菩提心及空正見,護持佛陀教法;身為藏人,他為藏人爭取自由與公義,並努力保存西藏文化。數十年來不斷與各領域科學家對話與合作,推廣慈悲、跨信仰理解、尊重自然環境與世界和平。姓名:圖丹・卻准Thubten Chodron 一九七一年畢業於加州大學洛杉磯分校,自一九七五年起追隨達賴喇嘛尊者及梭巴仁波切修習佛法,一九七七年出家,一九八六年在台灣台南元亨寺受比丘尼戒,並在嘉義香光尼眾佛學院講學,曾在印度及尼泊爾求法多年,並在歐美亞等地以適合現代人的心態、平易近人的方式講經說法,深受信眾們的愛戴,引起廣大的共鳴。法師現居華盛頓州,經常到世界各地弘法,多年來著述不斷。卻准法師其他著作有:《開闊心,清淨心》(佛光)、《誰惹你生氣?》(法鼓)、《我想知道什麼是佛法》(橡樹林)等書。廖本聖;劉宇光;呂彥徵;廖珩琳;洪佩英;吳宛真;黃仲婷姓名:廖本聖台灣花蓮人,法鼓文理學院佛教學系的西藏佛教組專任副教授,長期兼任「慈氏學聖典漢譯計畫」主持人暨主校者。著有《實用西藏語文法》。譯有《藏傳佛教的第一堂課》、《當光亮照破黑暗》、《從懷疑中覺醒》、《藏本俱舍論新譯:闡明界品第一》、《心在西藏佛教:西藏佛教認知理論》。合譯有《禪修地圖》、《生起與圓滿》、《慈悲與智見》、《藏本瑜伽師地論新譯:〈五識身相應地第一〉及〈意地第二〉》。姓名:劉宇光代表譯作:《緣起與空性 : 強調空性與世俗法之間相融性的藏傳佛教中觀哲學》、《知識與解脫:促成宗教轉化之體驗的藏傳佛教知識論》等多種。 姓名:呂彥徵淡江英文系,中華佛研所藏文組。優游於職場與翻譯的斜槓族。佛法博大精深,願以正確淺顯的翻譯,讓人跳脫語言隔閡,實踐正法於生活。譯有《認識真實:無著〈菩薩地‧真實義品〉》與《彌勒-未來佛》(多人合譯)。姓名:廖珩琳台灣花蓮人。台灣大學歷史系畢,曾任職於《人生雜誌》、《普門雜誌》。 姓名:洪佩英雖然陸續學了不同的語言,但在開始翻譯佛法相關的著作後,才體會到學習語言的意義。翻譯前,必須深入地思惟佛陀的教法,下筆時,思考如何善巧、無誤地傳遞佛法。感謝能有這種自、他兩利的機會,日後定當精益求精。姓名:吳宛真畢業於法鼓文理學院佛教學系碩士班(藏傳組)。在學期間對翻譯佛教相關典籍產生濃厚的興趣,並嚮往成為一位稱職的譯者,以此為目標而持續努力地學習。姓名:黃仲婷體驗人生的學習者。經歷生命中的變動與轉折,開啟對人生意義的思索,以及對真諦的探尋,透過持續學習,獲得滋養生命的養分。

產品目錄 目錄 譯者序 開場白 前言 此系列的目的 整體系列總覽 第一冊總覽 溫馨提示 致敬與感謝 1探索佛教 存在的目的及生命的意義 介於有神論宗教和科學化約論之間的中道 佛法和其他宗教 宗教在現代世界 宏觀視野 2佛教的生命觀 心是什麼? 身體、心、輪迴及自我 四聖諦 緣起和空性 緣起與三寶 終結苦的可能性 3心和情緒 佛教、科學與情緒 幸福與不幸、德性和缺德 情緒和煩惱 建設性情緒和破壞性情緒 情緒與生存 與煩惱共事 培養愛與慈悲 良好的心態 與畏懼共處,培養勇氣 希望、欲望和接納 比較自他與自我價值 克服憂鬱 分歧與衝突 互助生存 4佛法和佛典的傳播 諸乘和諸道 佛陀的一生 初期佛教派別 初期佛教在斯里蘭卡 大乘的發展 密續的發展 佛教大藏經 哲學體系 5佛法自成一體 三轉法輪 大乘經典的真偽 龍樹論大乘經之真偽 佛經是否皆出自佛語? 四種真確性 四種佛身 佛教在西藏 6審視教法 《葛拉瑪經》的經驗 可信賴的教法 伏藏教法與淨相教法 誇大之詞? 正確理解要義 佛法可以修改嗎? 務實為上 7慈悲的重要性 平靜的心 動機的重要性 修心 八偈 8有體系的進路 精神成長之道 四諦及三士道 不只一種方法 針對當代聽眾的教法 道次第的價值 兩個目標與四依 9成佛之道所需的工具 整體性的建議 智慧與信心 正確的修行 集資淨障 祈請文和儀式 研讀、思惟、修行 背誦和辯經 典範 10進步 切合實際的期待 在對的時間嘗試高階 檢視自己的禪修體驗 進步的徵兆 11佛道上的自我省視 我的一天 逐步進展 發起菩提心 安於承受艱難 保持快樂的心態 證悟者 我從人生中學到了什麼? 12在世間運用佛法 良好的健康與處理疾病、傷害 保持正面的態度 以多元的方式利益他人 入世佛教與政治參與 消費主義與環境 商業界與金融界 媒體與藝術 科學 性別平等 不同信仰之間 納入其他宗教的修行 不分教派的進路 注釋 翻譯對照表

| 書名 / | 尊者達賴喇嘛開示成佛之道 |

|---|---|

| 作者 / | The Dalai Lama Thubten Chodron |

| 簡介 / | 尊者達賴喇嘛開示成佛之道:21世紀的佛教徒,是深具「悲心」與「智慧」,同時也對許多領域有廣泛了解的人。 我們現在居住的世界和佛陀時代的世界截然不同,即便如此,人類 |

| 出版社 / | 英屬蓋曼群島商家庭傳媒股份有限公司城邦分公司 |

| ISBN13 / | 9789864777716 |

| ISBN10 / | 9864777718 |

| EAN / | 9789864777716 |

| 誠品26碼 / | 2681844449002 |

| 頁數 / | 560 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | S:軟精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 21X15CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 21世紀的佛教徒,是深具「悲心」與「智慧」,同時也對許多領域有廣泛了解的人。

內文 : 8 有體系的進路

覺醒(覺悟)指的是心的勝義性(ultimate qualities of the mind);覺醒之道(覺悟之道)消除障礙並增強通往這個狀態所需的特質。梵語的菩提(bodhi)表示覺醒,藏文譯為獎秋(jangchup)。「獎」(jang)的意思是「淨化」,此處指的是滅諦,即煩惱及其種子和習氣的淨化或消除。「秋」(chup)指的是已培養所有正面特質。「獎」強調諸佛斷除所有過失,而「秋」就是他們的特質和證悟。覺醒並非由外在事物所賦予,而是心透過淨化和培養的過程達到的。能證得它的潛能已存在於我們自身之內:心的本質是清楚與認識,所以覺察所有現象的能力早已存在。我們需要透過瞭解所有現象的空性來消除障礙,進而達到那樣的狀態。

初學佛教者偶爾會問我覺醒是什麼感覺?我並不知道,但是我認為由於了悟實相,所以必定是一種很深切的滿足感和成就感。打個比方:當我們對某件事一無所知時,會感到不自在,並試著要去瞭解它。一旦我們瞭解了,也排除了障礙,就會感到無比輕鬆。因為十分有把握自己的理解正確,所以覺得開心。當我們圓滿覺醒時,會直接理解到所有存在的事物,所以想像一下那時將體驗到的深切滿足感吧!這讓我們對於佛陀內心所體驗到的喜悅有個概念。

精神成長之道

為了獲得佛陀的這些特質,我們需要發展身、口、意的許多不同面向。歷代以來,佛教的祖師大德們已經使用各種典範去闡述如何循序實踐的路徑,在本章中,我們會探討其中的一些。這些按部就班的陳述概括地描繪出一條有次第的路徑,讓每一個人能根據自身的程度去練習,並以一種自在且漸進的方式向前邁進。

我們先從聖天 1 說明路徑的三個階段開始(《四百論》,第一九〇偈):

先遮遣非福,中應遣除我,後遮一切見,知此為智者。2

或許可以用兩種方式來理解這個偈頌。第一種方式,「先遮遣非福」指出為了避免投生惡趣和為了生於善趣,捨棄十不善業道和修習十善業道是必要的。「中應遣除我」意思是捨棄粗品人我執(grasping at the coarse self of persons)─自成實質存在的補特伽羅(self-sufficient substantially existent person)。雖然捨棄這樣的執著不會讓人成為阿羅漢或成佛,但它確實會帶來中止粗品煩惱這樣的益處。「後遮一切見」指的是了悟實有的空性(emptiness of true existence)3,並運用這個智慧去根除所有的煩惱。

研究此偈頌的第二種方式,是從最後一句往回讀起。為了達到覺醒,要消除所有的所知障,就像「後遮一切見」所指出的。為了滅除這些障礙,光是依據細微的緣起去觀想對境光明(object clear light)─勝義本性、空性─還不夠。從無上瑜伽的觀點來說,我們必須清楚了知有境光明(subject clear light)─在八十種分別心和三種顯現(three appearances)4 消散後所生起的最細微心─並利用它來了悟真如(suchness)。在這之前,必須了悟空性並消除煩惱障,就像「中應遣除我」所指出的。為了能達到這目標,我們需要連續不斷地投生善趣,在善趣中可以練習佛法。而實現這些目標的方法是「先遮遣非福」,即捨棄十不善業道。《道燈論》(Lamp of the Path)中,阿底峽尊者根據修行者的三個程度:上、中和下,來說明道的三個階段。上士道滅除所知障,因此精神(心靈)高度成長的他或她為了能以最有效的方式利益一切有情而成佛。此人把對自己和他人來說最高、最長久的極樂和平靜─圓滿覺醒─作為目標,所以想要為了自己與他人消滅掉苦和苦因。阻礙圓滿覺醒的所知障是無明的細微習氣及它們所造的自性存在意像。為了斷除這些,此人必須培養菩提心、練習六波羅蜜多(six perfections)以及結合止、觀於細微空性上。這就是上士道。

中士道滅除煩惱障─導致輪迴的煩惱、煩惱種子和業障。精神中度成長的這類眾生尋求解脫─脫離不受控制的輪迴,即涅槃寂靜。為了達到這目標,他或她練習三增上學,其動機是決心脫離輪迴和證得解脫。

下士道滅除粗品不善行,例如十不善業道─殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、瞋恚和邪見。這十種行為不僅會導致未來投生於惡趣,也會導致此生問題不斷。平息粗分的錯誤思想、語言和行為就能帶來初學者在輪迴中所尋求的幸福。

以循序漸進的方式來解釋這條路徑,首先和最迫切的是修行者一定要減少自己的粗分煩惱和傷害性的行為,並練習十善業道。雖然修行者的終極目標可能是涅槃或覺醒,但是他一定要先採取防禦的姿態去阻擋對幸福來說最明顯的障礙。一定要特別避免落入惡趣,因為那會讓他很長一段時間無法修行。

第二個階段是實際戰鬥,展開攻擊去摧毀煩惱。戰勝煩惱的修行者就證得了涅槃。

第三步驟是斷除被煩惱遺留在心相續中的習氣或染污。滅除掉它們之後,修行者會成為一位圓滿覺醒的佛。

修行者的程度 直接的目標 修行的內容 斷除的內容

下 投生善趣 平息粗品傷害性的思想、語言和行為,並練習十善 十不善

中 證得解脫(阿羅漢果) 三增上學 煩惱障:導致輪迴的煩惱、煩惱種子和業障

上 圓滿覺醒(佛果) 六波羅蜜多、四攝法、金剛乘(Vajrayāna) 所知障:煩惱習氣和自性存在意像

這三種修行者的程度或能力建立起此書教法呈現的基本架構。某些觀想是用來培養各程度特定的動機,而其他的觀想則用來實現動機所預期的成果。觀想珍貴的人生、死亡和粗分無常,和可能投生惡趣(unfortunate rebirth),這會幫助我們生起投生善趣的希求。我們藉由歸依三寶和觀察業的法則來得到來世投生善趣。

觀想前兩個四諦可以激發我們內心對解脫的希求。透過修習三增上學而證得道諦,會帶來滅諦和解脫。

觀想「七重因果教授」(seven-point cause-and-effect)及觀想「自他平等和自他交換」(equalizing and exchanging self and others)是生起菩提心─即為了利益一切有情而希求圓滿覺醒─的方法。這通往覺醒的方法是修習六波羅蜜多、四攝法 5 和金剛乘。

修行者的程度 能引發此一階段動機的觀想內容 動機 實現此動機之成果所需完成的修行

下 珍貴的人生、

死亡和無常、

投生惡趣 投生善趣 歸依三寶、觀察業的法則及其影響

中 前二諦:

苦諦和集諦 證得滅諦和涅槃 道諦:戒、定和慧增上學

上 平等捨、七重因果教授、自他平等和自他交換 菩提心 六波羅蜜多、

四攝法、

金剛乘

有兩種類型的下士修行者,一種是特殊的(superior)6,另一種是較差的(inferior)7。特殊下士追求投生於如人、天等較高的善趣。雖然他們也追求更好的此生,但主要關注的是創造來世生善趣的因。較差下士只關心此生是否更好,雖然他們仍可能透過布施、持戒等等來造作善業,但是並不為來世作準備。

如果你們生長在普遍不相信有來生的文化中,最初會來接觸佛教的動機可能只是想要改善此生。此時,你們是一般的下士,想要在此生少一點壓力和憤怒的感受、好一點的人際關係、改善健康和讓心多一點平靜,並把佛陀的教法看作是通往這個目標的方法。運用佛法去成為一位較穩定的人,你就會做出比較少惡行,和比較多善行。隨著時間流逝,你會明白來世的存在、輪迴、解脫、覺醒和通向它們的道路。當思考這些主題並深信它們時,你的眼界會擴展,並想要創造安詳死亡和投生善趣的因。你會意識到輪迴的危險,並希望自己能脫離它。當你越是對別人敞開心房,為了利益所有的眾生而成佛的想法就會在你心裡茁壯。因此,就會像有機體般成長並在這條道路上前進。

當佛教談及為來世作準備的重要性時,並不是意味著我們應該漠視此世。如果想要擁有順利的來世,透過當個不傷害或欺騙別人的正直者,正確地關照此世是重要的。持守善戒,就會在此世遇到較少的問題,並會創造投生善趣的因。

這三士並非各有各的修習道路。而是隨著一個人往前進時,他或她會走過所有這三個階段。為了斷除阻礙圓滿覺醒的所知障,我們必須先斷除煩惱障,並讓自己脫離輪迴的痛苦。要根除這些煩惱而證得解脫,必須先駕馭對此世幸福的執著,那執著會促使我們去從事十不善的行為。因此,上士、中士、下士代表著一個人在精神旅程中的三個不同時期。這樣的修行者循序漸進地開展這三個不同的階段,每一個階段對於接續在其後的階段來說都是不可或缺的。

另一方面,這三士各自的修習都是完整的。如果我們目前只是希望投生善趣,那會有一個完整的方法,去實現我們在下士道的希求。在下士道的基礎上,中士會找到一個完整的方法,去完成他們在中士道對解脫的希求。如果我們追求圓滿覺醒,那麼透過修習前兩個階段來帶領我們修習更進階的道,之後就會往前走過所有三個階段。對進階的修行者來說,前兩道被稱為「共下士道和共中士道」,因為它們並非專屬於下士和中士。

「共」(in common with)也表示以圓滿覺醒為目標的上士,並沒有完全用像下士和中士那樣的修習方式來修習下士道和中士道。雖然下士滿足於希望改善他們輪迴中的生活品質,但是以圓滿覺醒為目標的修行者 8 從一開始就擁有更廣大的希求。雖然他們尚未證得菩提心,但是他們是以某種程度的菩提心來修習所有下士道和中士道。9

宗喀巴的《菩提道次第廣論》是《道燈論》的注釋,遵循著阿底峽尊者的論述。當談到遠離四種執著時,薩迦派也遵循著阿底峽尊者的論述順序。薩迦初祖,薩欽.貢噶寧波在《遠離四種執著論》(Parting from the Four Clingings)中說到:10

若執著此生,則非修行者;若執著世間,則無出離心;

若執著自利,則汝非菩薩;當執著生起,正見已喪失。11

這裡,我們開始讓自己遠離只關注此生幸福的世間八法。捨棄它們,我們就能成為真正的修行者。然後,培養對輪迴的出離心,並下定決心出離所有的三界輪迴。仔細思惟所有其他的衆生都像我們一樣深陷於輪迴之苦,我們要拓展眼界並發起利他的菩提心。為了達到證得菩提心的圓滿覺醒這個目標,我們必須透過了悟空性去獲得二諦正見,並捨棄所有執著於自性存在和完全不存在的二邊 12。因此,這薩迦派的短偈反映出它們有著與阿底峽尊者提出的,由下而上修學佛法的三種動機之相同進路。

當第五世紀的上座部覺音論師以同樣的方式來敘述持戒的上、中和下三個階段(《清淨道論》Vism I.33):

……以渴望為動機﹝的持戒﹞,若它的目的是去享受持續的存在,這是下等;若修習的目的是為了自己的解脫,這是中等;若為了一切有情的解脫而修波羅蜜多,這是上等。

以在輪迴中渴求投生善趣為動機而做的持戒和其他佛法修行,若是善的,就是下等。希望自己解脫輪迴而完成的修行是非常好的,但並不是最好的;希望一切有情都能解脫而完成的波羅蜜多,才是最上等的。雖然一開始我們的動機可能有限,但是隨著自己的智慧和悲心增長時,動機同樣也會增長。

四諦及三士道

從三士道的角度來解說四諦能幫助我們瞭解每一階段的動機、目標和修行。

對於希望在輪迴中投生善趣和擁有幸福的下士而言,苦諦表示粗品苦痛,特別是指深陷惡趣中的痛苦。苦的集諦是指十不善和推動它們的粗品煩惱,例如:貪欲、瞋恚和錯誤的見解。滅諦是指暫時脫離惡趣,而證得它的道諦則是指捨棄十不善並實踐十善。

對於希求解脫的中士而言,苦諦是指一位受到煩惱和業所影響的輪迴者 13 的五蘊。集諦是指導致在輪迴投生的煩惱障。滅諦是指脫離所有這樣的投生,或更精確地說,是指已運用道諦擺脫所有煩惱障的心之勝義本質。道諦是指以直接了悟空性的智慧為基礎的聖者證悟。

對於希求圓滿覺醒的上士而言,苦諦是指自己缺乏一切智及一切有情的苦。集諦是指所知障和以自我為中心的態度。滅諦是指成佛狀態下所知障的止息,或更準確地說,是指已運用道諦擺脫所有所知障的心的勝義本質。道諦則是指以直接了悟空性的智慧和菩提心為基礎的聖者證悟。

不只一種方法

我們最終的目的是自己能成佛和成為三寶。法寶包含了後兩個四諦─道諦和滅諦。當我們證得道諦和實現滅諦時,我們的心就成為法寶。同時,我們成為僧寶。當以菩提心做為動機完整地實現所有滅諦時,我們成為佛寶。因此,為了瞭解歸依三寶的意義,我們需要更深入瞭解法寶,而這以瞭解四諦為基礎。要完全地理解滅諦的細微面向,有賴於瞭解二諦─世俗諦和勝義諦─尤其是勝義諦,自性存在皆空。

阿底峽尊者的《道燈論》說明成為三寶的一種次第步驟,而《般若經》呈現的是另外一種。彌勒菩薩的《現觀莊嚴論》(Ornament of Clear Realizations),是《般若經》的注釋本,藉由區分成七十個主題的八個 14 現觀 15 來說明這個次第。第一個現觀─遍相智─定義佛陀心識的十個主要分類:菩提心、教授(instruction)等等。16「教授」這個主題首先談到二諦,二諦包含所有的現象,接著談到四諦,四諦是修行的對境。緊接著討論到歸依三寶,隨後有不耽著、不疲倦的精進等等。

師子賢所著的《明義釋》(Sphuṭārthā)是使用最廣泛的《現觀莊嚴論》注釋本。其中,他談論到兩類修行者:一類是非常聰明且能深入分析教法意義的利根者 17,一類是基於對佛陀和經典的信心而追隨的鈍根者 18。師子賢的注釋主要針對的對象是利根修行者,而上述的次第也對他們特別有用。

阿底峽尊者的《道燈論》中所教化的對象則不一樣。他是應菩提光王子(prince Jangchup Ö)的要求而著述的,菩提光王子請求阿底峽尊者賜予西藏人一個適合的教法,這些西藏人當中有很大一部分是佛教徒。他請求的教導是希望能讓他們可以輕易付諸實行的,這樣就能使佛教在西藏再次興盛起來。阿底峽尊者勾勒出三士道次第的要點來作為回應。

當我對初學佛教的知識份子講授一般佛法時,我比較喜歡運用《現觀莊嚴論》中的次第去呈現佛道的整體架構,開頭是先談到慈悲的菩提心動機,之後進一步談到「教授」。這會幫助他們瞭解這些各式各樣的觀念要如何套入這框架之中。雖然我無法對初學者更深入去探討這些觀念,但是因為每個人都能瞭解慈悲這個概念,所以我先談它。接著我會簡略地介紹二諦,這樣一來人們就能知道事情的表象與它們實際上的存在(實相)並不相同。接著我會講四聖諦,四聖諦搭建起解脫道的框架。在這脈絡下,轉往談論三寶的庇護和引導就顯得合理。基於這個理由,在這整個系列中,歸依三寶將會連同四諦一起呈現,而不是如同講述道次第時,僅在下士道的脈絡底下談論歸依三寶。

我鼓勵你們當中已經完成哲學研究並重視般若經和《現觀莊嚴論》的教授順序者,能夠將那個順序整合到你們的道次第教法中。這會對你們的學生有益處。我也建議你們教導宗義體系 19。道次第比較具實用性,而宗義則比較學術性。如果你們的學生兩者都學習的話,他們會對修習佛法有明確的方向感以及對空性有更深入的瞭解。

師長會根據不同的聽眾來改變他或她的教學方法。龍樹著作《寶鬘論》(Precious Garland)時,他教導的對象是一位國王,一位對佛法有興趣,也有世間責任的人。對這位國王,龍樹先提出確保投生善趣的方法,之後才提出證得解脫的方法。另一方面,當他教授《釋菩提心論》(Commentary on Bodhicitta)時,《釋菩提心論》解釋《密集根本續》(Guhyasamāja Root Tantra)當中的一個偈頌,對象是上等根器者─特別是無上瑜伽的修行者─這教法就適合他們。

當教導一大群人時,精神導師會給予專為大眾設計的教授。他們通常會採用一個特定的文本,並大致上對於道作廣泛的解釋以滿足許多人的需求。當教導一小群人或個人時,精神導師會根據那群特定人士的需求而給予教導。重要的是不要被這兩種情況弄糊塗了,認為因為是精神導師對某位特定人士給予某個教導,所以每個人都要去遵循。

主題呈現的順序可能也會不同。《現觀莊嚴論》簡略地談論瞭解空性的智慧,接著是談論菩提心;《釋菩提心論》則是先提到空性,發菩提心和菩薩行則緊接在後。這是針對聰明弟子的教法。雖然菩提心是在道次第的後面部分,但是寂天在《入菩薩行論》中的一開頭就談到它,因此所有隨後而來的觀想和修習都被導向覺醒。

不管我們學習菩提心和空性的先後次序如何,當我們在個人的修習上著重初階和中階的同時,也培養對此二者的瞭解,是有幫助的。這樣,某種程度的菩提心和瞭解空性的智慧會幫助我們觀想珍貴的人生、死亡和無常等。此外,我們觀想初階和中階的主題也會提升我們對培養菩提心和練習六波羅蜜多的興趣與迫切感。

針對當代聽眾的教法

阿底峽尊者把十一世紀西藏人的需求放在心上而著作了《道燈論》。著作這本文本時,他並沒有使用繁瑣的哲學辯論或大量的推理,因為他的對象都已經信仰佛陀的教法。他們需要的就只是一個簡明且直白的教法,解釋從道的起始一直到覺醒之間要如何進行練習。

隨著佛教現在傳布在國際間,聽眾也非常不一樣。這些聽眾需要聽到偉大印度聖人論著中所發現的合理論點,這些論點證明輪迴、解脫、三寶、業及其影響。如果對這些主題缺少清楚的瞭解,那麼他們對覺醒之道的理解就不完整。

我閱讀過受尊敬的格魯派高僧才旦夏茸(Tseten Shabdrung, 1910-85)所寫的一些道次第筆記。他解釋當我們仔細思惟道次第的主題時,應該將來自般若波羅蜜多和中觀主要論著的觀點融入到自己的省思當中。這樣,我們對這些偉大哲學論著的學習和對道次第的修習就會相輔相成。這是博多瓦格西(Geshe Potowa)所領導的噶當雄巴瓦(Kadam Shungpawa)─噶當「教典」派─所使用的方法。20 去理解優秀的僧伽大學中研習的主要科目─般若波羅蜜多、中觀、因明與認識論、阿毘達磨和戒律─對於促進我們的道次第修習是最有幫助的。當西藏人開始教導西方眾時,很少有哲學文本被翻譯成西方語言。現在,有更多的譯本和學習手冊可以取得,讓學習這些古典文本成為可能。

有些人可能曾經聽過道次第包含了所有佛陀的教法,所以認為單只相信道次第就足夠。道次第確實在某個程度上匯總了偉大論典中的含意,所以花幾年時間去學習它們的人,能夠輕易地識別出觀想的重點。對於不曾學習過這些重要文本的人,就能從學習道次第中獲得利益。

鈍根的弟子們較仰賴信仰,把佛陀視為是完美的精神導師,把龍樹一直傳承到自己老師之間的祖師們都視為是值得信賴的精神導師。這群人對於深入學習並不感興趣,反倒是那些利根者更有好奇心,且想要學得更多。他們會對所聽到的和所讀到的教法提出疑問;想要知道為什麼某位聖人會用那樣的方式解釋佛法。佛教鼓勵我們去研究和探索。那些帶著好奇心,真心想去研究佛法的人才是佛陀真正的弟子。對於這些學生,只有道次第是不夠的;他們必須仰賴重要的論著。

如果我們無法正確地瞭解空性、滅諦、涅槃和覺醒的確切含意,那麼我們的虔誠以何為依據?如果我們瞭解完全消除無明和煩惱是可能的,那麼我們對佛陀的信仰和對其教法的信賴會很堅定。不去學習和仔細思惟佛陀的教法,便難以清楚區分其他老師們所信奉的道和佛道有何差異,其結果就是我們對三寶的信仰會不堅定。我們看到短時間內就改變信仰的人。雖然他們可能會將自己的善變歸因於心胸開闊,但對我來說,那多半似乎是因為困惑的關係。如果他們學習和仔細思惟佛陀的教法,尤其是描述空性和緣起的哲學性論著,那麼這個困惑會因為理解而消失。道次第教導我們如何透過瞭解三寶的獨特性去歸依三寶,在其他精神指南中找不到的獨特性。當我們有這樣的瞭解時,自然就會歸依三寶:不需要任何人來說服,也沒有人能阻止我們歸依它們。

我們可能聽說過有關由師長口傳給弟子的口訣教授(pith instruction)和耳語教法(ear-whispered teaching)。21 不要認為這些教導與龍樹的典籍,以及其他古典論著毫無關係。所有在耳語教法和口訣教授的內容同樣也存在於這些典籍裡。除了我們在古典論著研讀的內容外,沒有任何祕密教授。如果我們不懂得如何將這些重要論著裡的教導融入到我們的修行中,錯是在我們自己,有賴於我們去改進。

道次第的價值

道次第這種通往佛道的循序漸進和系統化進路具有很多優點。22

我們會明白佛陀的教法並不矛盾 23。如果我們把佛陀對不同弟子所做的建議拿來比較的話,我們可能會認為他自相矛盾。在一些經文中佛陀說到了有我,但在其他的經文中他卻談到無我。在一些經典中他談到不飲酒的重要性,但在其他經典中他卻允許在特定的、罕見的情況下可以飲酒。

這些差異是因為佛陀在道的不同階段,引導個性和偏好極大不同的有情所造成的。他的動機在任何情況下始終如一:利益此人並逐步引導他或她至覺醒。為了實踐這個目的,他裁量他的教導以符合每一位弟子現有的能力。說有我存在是引導害怕無我者的一個善巧方式。之後,當他們精神上更加成熟時,他會清楚表明並沒有一個自性存在的我。對大多數的人來說,飲酒會傷害他們的精神修行並且應該戒除。但對於已經有自制力、菩提心和瞭解空性之智慧的高度成就密續修行者來說,飲用少量的酒可能會對某種特定情況下的觀想帶來利益。

上述這個建議並不矛盾,因為佛陀的動機在任何情況下都一樣。如果有一個人走在兩邊都是懸崖的狹小道路上,當她離左邊懸崖太近時,會有一個善巧的指引聲:「靠右!」但是如果她離右邊懸崖太近時,導引會指示:「靠左!」分開來看,這些教導好像是矛盾的。然而,當我們瞭解脈絡和長遠的目的,我們會明白根本沒有任何矛盾,有的只是利益而已。

佛陀不只針對不同的人給予不同的教導,他對同一個人所給予的建議也會依照不同時間的情境,以及依據此人內心最顯著的曲解而有所不同。起初,某個人可能會設想自我是常、一、自主的靈魂(permanent, unitary, independent self),在這情況下佛陀就會教導如何去駁斥這樣的自我。如果她在修行的另一段時間裡,可能會設想外在的世界是獨立於知覺之外,佛陀為了幫助她消除那錯誤的執取,就會教授唯識的觀點,即主張異於心的外在世界並不存在。

我們會將佛陀的所有教法理解為個人的教授 24。有些人錯誤地認為某些經典是用於研究,而其他經典是用於觀想和修行的。當我們知道道次第循序漸進的方法時,我們會明白所有的教法不管怎麼樣都與根除雜染和培養功德有關,因此都是和我們的修行相關的。我們的心太複雜,而且痛苦又是如此強烈,以至於單憑一次修行並無法馬上消除所有煩惱心。道次第是一個能逐步戰勝有害態度和情緒的系統化策略,透過教導我們各式各樣的主題和觀想技巧,得以讓我們開發心的不同面向。

雖然瞭解空性是對治所有痛苦的終極解藥,但在道的初階階段時,我們對空性的理解還很薄弱,並不足以成為有效的藥物。運用一些對治個別痛苦的特定技巧,例如修心教法中的技巧,能夠減輕我們粗劣的憤怒、貪執和困惑。漸漸地,這越來越安定的心對於觀想空性就越來越有利。

道次第廣泛的組織結構能讓我們瞭解所有各式各樣的教法是如何組成一個凝聚性的整體 25,並設計來讓人修行。它幫助我們不會掉入陷阱和繞行遠路,並幫助我們知道如何用平穩的方式把所有道上的要點都整合到我們的修行中,因此我們能夠圓滿精神的希求。

我們會發現佛陀的意圖 26。佛陀的終極目標是去圓滿所有眾生對投生善趣、解脫和圓滿覺醒的希求。道次第的架構清楚地說明如何實現這些目標。

我們必須避免犯下毀謗佛陀教法的這個重大錯誤 27。因為諸佛菩薩教導所有面向的道,來引導不同的有情走向覺醒,所以我們應該尊重佛陀的一切教法。現今很不幸地,我們發現人們不只批評其他的宗教,也批評其他的佛教傳統。雖然辯論能提升我們的理解,但藐視對他人有用的教法就沒有什麼益處了。如果我們口口聲聲說我們尊敬佛陀並想給別人最好的,那我們怎麼能貶低那些專為個性和興趣與我們自己不同的信徒而有的教法呢?

對道次第的認識能使我們理解並尊重其他佛教傳統的修行,還有實踐它們的人們。如果知道有情的三個精神目標─善趣、解脫、覺醒─還有培養及實踐這三個目標的觀想,我們就會知道某個特定教法在這綱要中是歸屬於哪裡。

兩個目標與四依

在本章中,我們已經聚焦在道次第的寬闊觀點以及如何逐步地引導個人走向圓滿覺醒。現在我們要將此道綜合成兩個目標,然後審視四依(four reliances),四依對於達成道次第的究竟目的和證得圓滿覺醒是至關重要的。

龍樹說(《寶鬘論》第五─六偈):

具信故依法,由慧如實知,二中慧最勝,然以信為先。

不因貪瞋怖,或癡越法者,知為具信者,決定善勝器。28