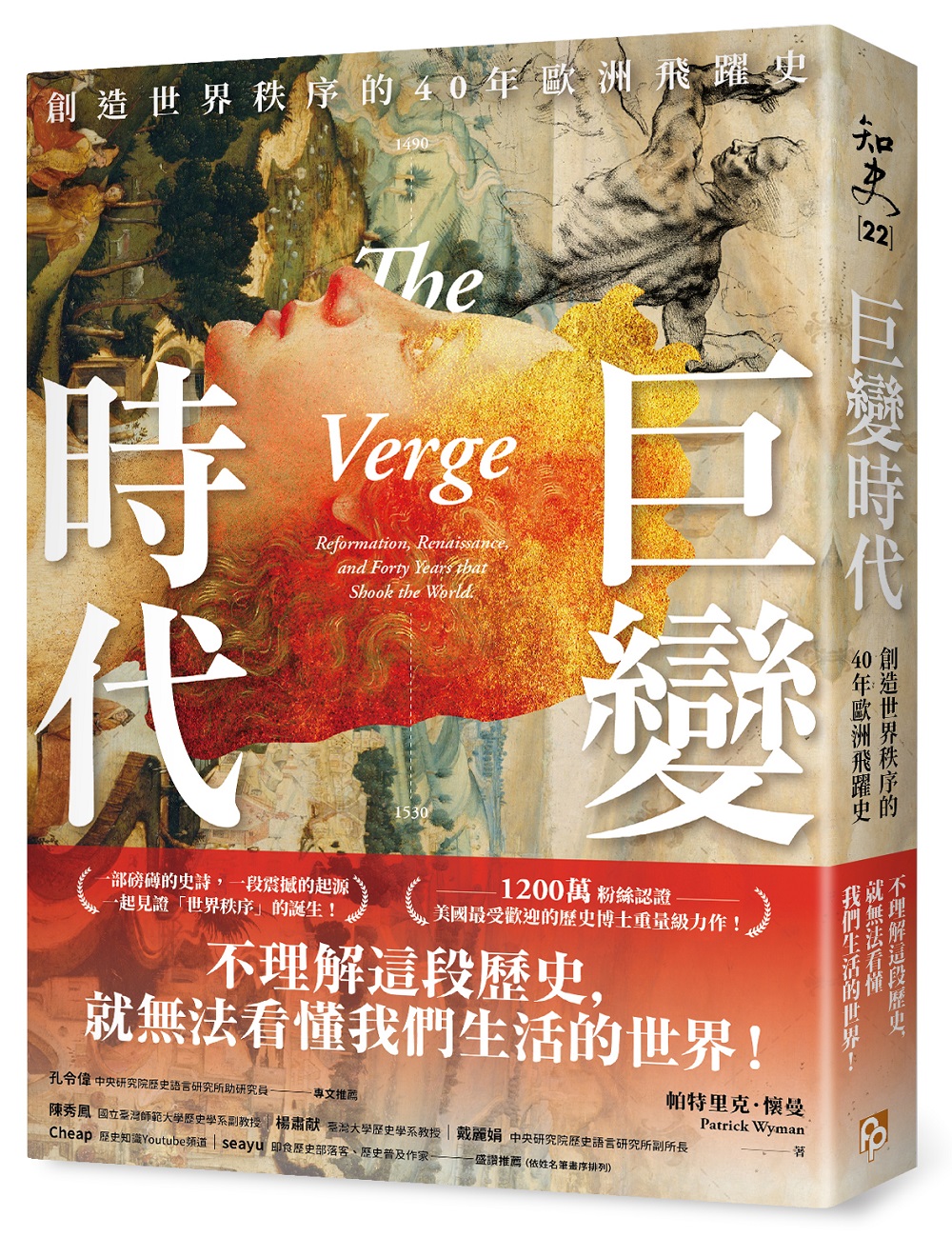

The Verge: Reformation, Renaissance, and Forty Years that Shook the World

| 作者 | Patrick Wyman |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 巨變時代: 創造世界秩序的40年歐洲飛躍史:名人推薦:中央研究院歷史語言研究所孔令偉專文推薦國立臺灣師範大學歷史學系副教授陳秀鳳臺灣大學歷史學系教授楊肅献中央研究院 |

| 作者 | Patrick Wyman |

|---|---|

| 出版社 | 皇冠文化出版有限公司 |

| 商品描述 | 巨變時代: 創造世界秩序的40年歐洲飛躍史:名人推薦:中央研究院歷史語言研究所孔令偉專文推薦國立臺灣師範大學歷史學系副教授陳秀鳳臺灣大學歷史學系教授楊肅献中央研究院 |

內容簡介 一部磅礡的史詩,一段震撼的起源,一起見證「世界秩序」的誕生! 1200萬 粉絲認證,美國最受歡迎的歷史博士重量級力作! 地理大發現、國家概念興起、 金融制度建立、文藝復興、宗教改革…… 這一切,全發生在這40年裡! 哥倫布從西班牙啟航,拉開了百年後的「全球化」序幕? 透過征服、交易與婚姻,伊莎貝拉女王的一生,正是「國家」的誕生? 從養羊到炒房,隨著人們口袋有錢,現代的「資本」也隨之萌芽? 活字版印刷,書籍普及,「知識」從此不再是少數人的所有物? 火藥的傳播,讓城堡不再堅不可摧,更永久改變「戰爭」的型態? 1490至1530年,是歐洲發展的關鍵,不過短短40年,歐洲就擺脫社會紛亂、資源匱乏的泥淖,從當時世界的邊陲,一躍成為歷史的核心,並引領世界往後數百年的發展。這段崛起的歷史背後,究竟發生了什麼事? 史學博士帕特里克.懷曼,透過詳實的考證,以航海探險家、宗教家、君王、銀行家、商人、印刷師傅、雇傭兵等不同領域、階級的9位關鍵人物的視角,精準還原這段夢想與陰謀、破壞與開創的年代。 時至21世紀,我們的貿易、經濟、文化到生活娛樂,仍處處可見「巨變時代」的影響。這段時期雖然短暫,卻大幅改寫了全球歷史的進程,替近代局勢奠定基礎。唯有了解這段歷史,我們才能從改變中看到機會,從過去中發現未來,成為掌握時代脈動的先行者!

各界推薦 名人推薦: 中央研究院歷史語言研究所 孔令偉 專文推薦 國立臺灣師範大學歷史學系副教授 陳秀鳳 臺灣大學歷史學系教授 楊肅献 中央研究院歷史語言研究所副所長 戴麗娟 歷史知識Youtube頻道 Cheap 即食歷史部落客、歷史普及作家 seayu 盛讚推薦! 好評推薦: 鞭辟入裡,《巨變時代》為我們所知的世界被創造的那個時代,閃耀著嶄新的光芒。中世紀向現代早期的轉變,在方方面面都是一個令人興奮、困惑,有時甚至是可怕的、革命性的時代。帕特里克.懷曼為其撰寫了完美的指南,他有學者的頭腦,即使在最複雜的故事中也能發現人性。這是一部早該被撰寫的通俗歷史,也是一部出色的處女作,見證了一位非常有成就的作家。——《金雀花家族》、《聖殿騎士》作者/丹.瓊斯 非凡的作品!《巨變時代》巧妙地說明了關鍵40年的飛越期,如何帶領歐洲統治世界。——《海洋帝國和被詛咒的塔》作者/羅傑.克勞利 在《巨變時代》一書中,帕特里克.懷曼熟練地編織了現代誕生的故事。懷曼有著精湛的說故事天賦,將當代人物的生活與他們引發的巨大社會變革聯繫起來,使《巨變時代》既引人入勝又內容豐富。懷曼引領我們從大西洋的船隊到匈牙利的銀礦,從英國的羊毛貿易商到歐洲最富有的銀行,清晰地展示了推動歐洲走向全球統治的複雜經濟、技術和政治力量。《巨變時代》是任何想了解現代世界起源的人的必讀之書。——《暴風雨前的風暴》作者/邁克.鄧肯 如果你想了解為什麼世界會變成今天這樣,就必須從15世紀發生在西歐的事件開始了解。《巨變時代》帶領讀者一窺500年前的世界,對歷史和戰爭有深入了解的人,更能從中獲得刺激和活力。懷曼利用關鍵人物如女王、殖民者、銀行家、騎士的生活,向讀者介紹深刻推動現代世界的經濟、政治、技術和社會發展。也將當時人們的生活和思想,通俗易懂地帶給讀者。——堪薩斯大學人類學教授、《起源:美洲遺傳史》作者/詹妮弗.拉夫 《巨變時代》既博學又引人入勝,針對塑造現代世界的經濟和文化的動蕩時代,展開一場盛大之旅。——《和平的代價》作者/扎卡里.D.卡特 歐洲如何從中世紀晚期的泥淖,轉變為19世紀全球主導地位?在這本書巧妙的敘述中,帕特里克.懷曼追尋金錢的脈絡,揭示了世界資源稀缺的角落,是如何在15世紀後期以發展創新的製度與實踐,來匯集、借貸和轉移資本,從哥倫布的航行到在整個新大陸甚至世界各地發動全面戰爭的能力,將一切都成為可能。——《美國國家》作者/科林.伍達德 那次罕見的航海探險非常成功地使公正的歷史翻頁……這並不是一部專注於精確紀年和文獻解釋的枯燥學術史,《巨變時代》以引人入勝的敘述,帶給讀者一個時代的文化和經濟史,以豐富多彩的政治和個人故事貫穿始終。—— 《國家評論》雜誌 《巨變時代》……是一本生動淋漓的書。它也是最難得的驚喜:一本當你在閒暇時拿起,原本想提升自己,然後發現你在享受它的書。——《金融時報》

作者介紹 帕特里克.懷曼南加州大學歷史學博士。曾參與加州大學柏克萊分校以及哈佛大學的研討會,研究重心聚焦於貿易、溝通以及羅馬帝國殞落。他自2016年起主持兩個歷史Podcast《羅馬衰亡》(Fall of Rome)和《歷史之潮》(Tides of History),兩者皆佳評如潮,在兩年內超過1200萬次下載。他在節目中致力提供聽眾最新的歷史研究,並結合專業學術,深入淺出地分享過往歷史中大人物與老百姓的故事。吳煒聲美國蒙特瑞國際研究學院中英口筆譯組碩士,曾獲美國翻譯協會(ATA)英譯中檢定合格任證。目前任教於交通大學外國語文學系,致力於英語教學與中英翻譯研究。

產品目錄 金錢和貨幣說明 前言 第一章:哥倫布與航海探險 第二章:卡斯提爾的伊莎貝拉與國家的崛起 第三章:雅各布.富格爾與銀行業 第四章:格茨.馮.貝利欣根與軍事革命 第五章:阿爾杜斯.馬努提烏斯與印刷術 第六章:約翰.赫里塔奇與日常資本主義 第七章:馬丁路德、印刷機與教會分裂 第八章:蘇萊曼一世與超級強權鄂圖曼帝國 第九章:查理五世與普世統治 結論 致謝 資料來源

| 書名 / | 巨變時代: 創造世界秩序的40年歐洲飛躍史 |

|---|---|

| 作者 / | Patrick Wyman |

| 簡介 / | 巨變時代: 創造世界秩序的40年歐洲飛躍史:名人推薦:中央研究院歷史語言研究所孔令偉專文推薦國立臺灣師範大學歷史學系副教授陳秀鳳臺灣大學歷史學系教授楊肅献中央研究院 |

| 出版社 / | 皇冠文化出版有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267181218 |

| ISBN10 / | 6267181219 |

| EAN / | 9786267181218 |

| 誠品26碼 / | 2682261435005 |

| 頁數 / | 416 |

| 開數 / | 25K |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8X21CM |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : 序

國家、資本與經濟制度:

歐洲崛起與世界分流的關鍵時刻

中央研究院歷史語言研究所/孔令偉

二十一世紀的全球化浪潮,不僅推動學界的研究趨勢,同時也吸引社會大眾的閱讀興趣。在此背景下,許多深入淺出的全球史著作問世,提出對全球化起源的多元解釋,其中有不少因近年中譯引介,而為臺灣讀者所悉。如美國耶魯大學教授韓森(Valerie Hansen)在《西元一千年》(The Year 1000)中,將全球化起源追溯至十一世紀前後世界各地的人員移動;又如前日本京都大學教授杉山正明《忽必烈的挑戰》(クビライの挑戦)一書,將十三世紀蒙古帝國的跨區域擴張與整合視為全球化的濫觴。至於本書作者帕特里克.懷曼(Patrick Wyman)則從歐洲史的視野出發,關注十五世紀九○年代至十六世紀三○年代間,政治、經濟、文化等方面的重大歷史發展。作者參考歷史制度論之概念框架,主張這四十年乃導致歐洲最終得以改變世界史長時段走向的「關鍵時刻」(critical juncture)。

不同於傳統歐洲史家將全球化起源歸因於一四九二年哥倫布地理大發現,本書作者試圖從長時段以及比較史學的觀點,深度考察近代早期(early modern)歐洲替日後西方崛起所奠定的基礎。為此,作者別出心裁地以九位出身各異的人物切入,探討近代早期歐洲在國家、貿易、軍事、技術與宗教等諸多面向發生的巨變。除了新武器和新制度所造就的軍事革命,以及受益於印刷術的宗教改革,作者尤其強調銀行借貸與金融網絡等經濟制度,在近代早期以後發揮了關鍵作用。作者指出,相較於同時期的鄂圖曼帝國或明朝,十六世紀以前戰事頻仍的歐洲各國,無論是軍事實力、經濟規模或貿易資源,皆有所不如;然而也正是因為競爭對抗及資源有限,歐洲各國在與商人以及金融業者互動的過程中,發展出有利於資本主義的經濟制度。歐洲的政經力量由是於十七世紀後產生結構性的增長,進而超越土耳其、中國等歐亞大陸上的既有強權。

本書各章所描繪的歐洲史人物,除了臺灣讀者在中學歷史課中聽過的哥倫布、馬丁路德以及神聖羅馬帝國查理五世等人外,亦包含不少社會大眾相對陌生者。然而本書並非通俗淺顯的歐洲史人物傳記合集,實際上作者主要的寫作目的在於以歷史人物為楔子,導引讀者瞭解推動近代早期歐洲歷史發展的不同社會階層與團體。例如,曾長期統治西班牙的卡斯提爾女王伊莎貝拉一世,便象徵著歐洲王室聯姻政治中具有主體能動性的貴族婦女,而她也是哥倫布等航海家的關鍵贊助者。此外,格茨.馮.貝利欣根(Götz von Berlichingen, 1480-1562)引領了貴族、傭兵等武裝團體;雅各布.富格爾(Jakob Fugger, 1459-1525)可謂實業家、金融家的體現;阿爾杜斯.馬努提烏斯(Aldus Manutius, 1449-1515)則代表了學者、印刷商等團體;在這些歷史名人之中,亦不乏像約翰.赫里塔奇(John Heritage)這樣相對平凡的中層商人。要言之,以上來自不同社會階層的人物,共同構築了近代早期歐洲多元的歷史面貌。

本書在關注近代早期歐洲內部發展的同時,亦留意以蘇萊曼一世為代表的鄂圖曼帝國,並將其版圖擴張視為影響歐洲史發展的重要因素。不僅如此,作者主張作為橫跨歐、亞、非強權的鄂圖曼帝國,其政治經濟實力較哈布斯堡王朝等歐洲政權有過之而無不及。本書因此帶出一項重要的比較史議題:為何十七世紀以降,西歐各國最終得以超越鄂圖曼帝國,進而引領全球化的浪潮?關於這點,作者在結論中給出相對簡明的答案,認為關鍵是不同國家所採取的經濟制度,在資本運用上具有結構性差異。

本書文字深入淺出,整體結構簡明。作者本人曾接受歷史學學術訓練,並以「書信、移動性以及羅馬帝國的衰亡」(Letters, Mobility, and the Fall of the Roman Empire)為論文題目,取得南加州大學博士學位。但他最終並未在學界任教,而是以自媒體從業者的身分,主持名為「歷史之潮」(Tides of History)的podcast。是故,作者不僅對學界先行研究有較好的掌握,同時亦能兼顧社會大眾期待的閱讀趣味,並從具體歷史人物以及個案出發,進而對「大分流」等宏觀歷史議題作出回應。盡信書不如無書,至於作者的立論是否具有說服力,仍待讀者以獨立思考自行檢閱。

內文 : 前言

一五二七年五月六日

鐘聲在遠處叮噹作響,悲哀的音調在清晨的陰霾中傳揚開來。地平線上曙光未現,無法照亮遠處的山丘,台伯河(Tiber)順著山丘蜿蜒而過,流向羅馬古城。鐘聲一遍一遍響起,聲響從高聳的卡比托利歐山(Capitoline Hill) 持續傳來。

鐘聲敲碎了本應寂靜無聲的黎明。然而,當天早晨並不寧靜。鐘聲只是打破了和平的假象。羅馬城內響起沉重的腳步聲,隆隆的車輪聲緊隨著,貨車喀喀嗒嗒,在漆黑的街道上呼嘯駛過,上頭載滿火藥桶、鐵砲彈、弩弓和一袋袋火繩槍子彈。羅馬歷史悠久而輝煌,留下諸多文化遺產,好比浴場、神廟、角鬥場和競技場,嘈雜聲在這些半掩埋的遺跡之間迴盪著。數千名羅馬人從床上驚醒,睡眼惺忪,衣衫不整,幾近赤裸,手持各種武器,跌跌撞撞穿街過道,直奔城牆。

在城牆外,大隊人馬穿著破舊靴子,踩在牧草已收割完畢的草原,春天的第一株嫩芽正從肥沃的土壤冒出。晨曦昏暗,這些人蹣跚而行,劍柄摩擦著金屬胸甲,皮革刀鞘拍打著大腿。士兵高舉長矛,走陣佈形,矛桿彼此敲撞,劈啪作響。火繩槍手擊打燧石,點燃火種,火光閃現,點燃火繩,火勢順著這條浸染化學物質的導火線緩慢燃燒,然後引爆銃械,將沉重的鉛彈射向目標。

這些士兵個個又瘦又髒。他們從義大利北部的倫巴底(Lombardy)岀發,往南行軍數月,走了數百英里,臉頰消瘦凹陷,而且飢腸轆轆。這些軍人原本身著華服,但歷經風吹雨打,泥巴沾身,烈陽伺候,軍服早已破舊不堪,襯衫的明亮條紋業已褪色,拉出切口的緊身褲襪 也有許多破洞。

他們的臉龐骯髒、凹陷,交雜著恐懼和興奮之情。羅馬有何種寶藏等待著他們?答案是金銀和珠寶。這座基督教城市從歐洲各地積攢財富,全都進了教宗、樞機主教和主教的金庫:如果能夠越過城牆、衝破防禦兵將,並且殺入城內;如果鐵砲彈或鉛彈沒有撕裂他們脆弱的身軀;如果刀劍、長矛或弩箭沒讓他們喪命,他們便可恣意掠奪這些財寶。有諸多的「如果」。只要能保命,金山銀山任取。為了打發時間,也為了壓抑怒氣,士兵們用各地語言閒聊。卡斯提爾語(Castilian)、嘉泰羅尼亞語(Catalan)、斯瓦比亞德語(Swabian German)、米蘭(Milan)和熱那亞(Genoa)的不同義大利方言,以及其他語種,各方鄉音,嘈嘈切切,融合為低沉的嗡嗡聲響。

馬蹄重重踩踏於屢遭人踩踏的地面上。馬背上的男人身著盔甲,披著一襲白褂,在晨曦的映照下,顯得格外明亮。他臉龐削瘦,面容英俊,戴著頭盔,下巴蓄留修剪整齊的鬍髭。這名男子沿著行伍騎行,不時高聲叫喊,呼喚他認識的人,以此激勵他們。他與一些西班牙老兵熟識多年,在兩年前的義大利帕維亞(Pavia)戰役中,他們並肩作戰,浴血殺敵。他在喚起這些老兵對那場勝仗的回憶。多數德意志人都是新來的,乃是從斯瓦比亞和提羅爾(Tyrol)招募的僱傭兵(Landsknecht),他們去年秋天才翻越阿爾卑斯山,往南方進軍,但白衣人也同樣了解這些僱傭兵。

照理說,這支軍隊應該效忠於神聖羅馬帝國皇帝查理五世(Charles V)。白衣人是波旁公爵(Duke of Bourbon)查理,他本是法蘭西貴族,叛逃後效忠神聖羅馬帝國。他統領著這支軍隊,至少理論上是如此。

但實情並非如此。查理五世先前下詔要招募這批軍隊,延攬令人生畏且已駐紮在義大利的西班牙軍團(Tercio,亦即招募、訓練和整編的正規西班牙士兵),此外還要募集願意短期參軍且戰力十足的德意志人和義大利人。這些幾乎是職業軍人,只為錢財賣命。他們身經百戰,深知戰爭的真實面目。問題在於,兵餉已經數月(若非數年)未撥,這些戰士愈來愈不願效忠皇帝,波旁公爵也逐漸無法掌控這群士兵。格奧爾格.馮.弗倫茲貝格(Georg von Frundsberg)這位貴族備受尊敬,但年事已高,他先前招募德意志大軍,帶領其翻越阿爾卑斯山,與波旁公爵會師後直取羅馬。然而,弗倫茲貝格後來卻在他召募的僱傭兵因領不到薪餉而嘩變之際中風。唯有於先前允許這群僱傭兵破城後掠奪羅馬的財富,才能長久將其統合起來征戰。

波旁公爵對此深知肚明。聚集在羅馬雄偉城牆外頭的這批部隊數十年來征戰沙場,時刻砥礪磨練,擁有最出色的戰技和掌握最先進的戰術。過去數十載,火藥手槍和大砲興起,長矛兵密集方陣出現,而且兵將身經百戰,沙場出生入死,這些早已革新了戰場面貌,但沒有什麼比戰爭規模改變更大。兵臨城下的是一支龐大軍隊,約有兩萬五千人,這絕非當年最龐大的陣容。然而,這批人卻是在競爭激烈且利潤豐厚的僱傭兵市場中招募而來的驍勇戰士。

徵集這批士兵不成問題,支付薪餉才讓人頭痛。眼下這群戰士數以萬計,身經百戰,戰技嫻熟,群聚於基督教世界西部最神聖的古城外,個個飢餓難耐,怒火填膺,無不咬牙切齒,伺機破城而入。

波旁公爵在一位他認識的德意志人身旁停了下來。他知道,這人是馬丁.路德(Martin Luther)的追隨者,對於目前躲藏在羅馬的教宗克勉七世/革利免七世(Clement VII)不懷善意。公爵開玩笑說道,神父聚歛了大批錢財,入城以後,他們便可大發橫財。這名僱傭兵聽畢,開口笑了。許多德意志戰士對信義宗(Lutheran) 深感同情。他們很樂意藉此機會,瓜分墮落神職人員聚歛的不義之財,當作掠奪他們生存必要物資之後的額外獎勵。他們攜帶簡便雲梯,階梯在萬根長矛之中突顯而岀,左右擺動。只要攀梯而登,枕城向上,一鼓破城,便可伸張正義,重新分配財富。

波旁公爵策馬前行,扯開嗓門,讓鄉音各異的兵眾聆聽他的話語。他高聲承諾,自己將身先士卒,率眾攻城。沒有人心存懷疑。公爵驍勇善戰,膽識驚人,眾人無不佩服,方能團結至今。

槍聲作響,大砲轟鳴,城牆上突然出現一陣騷動。在不遠處,一群西班牙士兵已經開始攻城,波旁公爵和其他人也立即加入戰局。似乎可從三處突破防禦工事,進犯的軍隊兵強馬壯,足以衝破這三道防線。話雖如此,就眼下戰況而言,羅馬公民仍然佔據上風。大砲和火繩槍冒出團團白煙,煙霧沿著護牆飄蕩,遮掩了照亮陰霾清晨的閃光。戰場瀰漫硫磺味,令虔誠信教者想起惡臭不堪的地獄。

西班牙和德意志士兵強行將梯子靠在城牆,試圖攀爬攻城,進攻兵將成群湧上,

只見槍砲轟然齊發,射穿了他們的身軀,開闊的田野和防禦工事的底部散落著成千上百的屍體。保衛羅馬的一方由各色羅馬公民和瑞士僱傭兵組成,他們對著進犯來兵投擲石塊,並向他們開火,槍聲隆隆,一邊射擊一邊怒罵:「猶太人、異教徒、鬼雜種、信義宗叛徒,去死吧!」

台伯河周圍的沼澤泛起濃厚的霧氣,煙捲霧斜,籠罩城牆邊。羅馬的槍砲手看不到德意志僱傭兵和西班牙的正規軍。波旁公爵感覺時機已經到來,一手握住梯子,另一手則揮舞著,大聲叫喊,示意德意志士兵前襲進攻。然而,他披著雪白大褂,極其顯眼,一顆火繩彈煞時撕裂他的盔甲,射進了他的身軀。公爵應聲倒地,白褂沾染了大片豔紅鮮血。眾士兵見狀,紛紛哀嚎痛哭,有人率先逃跑,接著大批僱傭兵開始從城牆撤退,隨後城垛上傳出「我們贏了!」的歡呼聲,聲音響徹雲霄。

在那短暫的一刻,羅馬守城者似乎說對了。但公爵麾下的士兵久經沙場,驍勇善戰,而且已被逼到絕路,早就豁出性命。他們愛戴的指揮官雖已捐軀,這些戰士卻無意就此撤退。一聲令下,他們又往城牆推近,此時迷霧大作,黎明曙光仍無法穿透濃霧,羅馬砲手身墜霧中,不知向何處開火。德意志和西班牙士兵抵擋住來襲的槍彈,爭搶攀爬倉促搭建的梯子,紛紛攻上護牆。防禦工事崩潰。不到數個時辰,羅馬便已淪陷。

城牆上廝殺激烈,景象駭目,令人膽寒。時光推移,從早晨到下午,更多人慘遭屠戮。破城兵將迅速瓦解了少數被圍困的羅馬民兵,凡是頑強抵抗者,無不當場殞命。在梵蒂岡附近一座古老方尖碑的陰影下,殘餘的宗座瑞士禁衛隊負隅頑抗。多數隊員戰死,唯有少數人倖免於難。隊長羅伊斯特(Roïst)差點命喪當場,倖存的士兵把他抬回家。然而,襲擊者緊隨其後,闖入羅伊斯特的家宅,當著他妻子的面,送他一命歸天。

瑞士禁衛隊奮勇殺敵,多數守軍卻倉皇逃命,躲到聖天使城堡(Castel Sant’Angelo) 避禍,其中包括教宗克勉七世。攻城當天早晨,教宗仍在梵蒂岡祈禱。敵軍破門闖入之前,他才匆忙從連結宮殿與城堡的秘密通道逃出生天。成千上萬的難民捶打城堡大門,乞求放他們入城,但未得應允,於是悉數慘遭屠殺。有位年邁的紅衣主教從窗戶爬進城堡;另一位則坐在吊在纜繩上的籃子裡,順利越過了城牆。他們是少數的幸運兒。城堡的吊閘放下之後,許多人被關在城堡外,任由敵人宰殺。少了領導人的波旁公爵士兵包圍了最後一批抵抗者。

教宗從聖天使城堡望出去,看見他的城市冒起陣陣濃煙。夜幕逐漸降臨,羅馬的大街小巷隨時可聽到玻璃破碎聲、木頭碎裂聲、火焰劈啪聲,以及零星的槍響,最恐怖的是,不時傳出居民逃命時發出的刺耳尖叫聲。

神聖羅馬帝國皇帝的軍隊逐漸掌控局面,不分青紅皂白屠殺平民,不僅殘殺了聖靈(Santo Spirito)醫院的病弱者,還屠殺了一群可憐的孤兒。這些只是手無寸鐵的黎民百姓。對於許多遊蕩於羅馬街頭的帝國士兵而言,這並非他們首次殘殺無辜,但不久之後,他們不再濫殺百姓,因為他們有更好的盤算。畢竟,搞死了囚犯,什麼也撈不到。留著俘虜的賤命,還是有用的。就算以後想殺他們,還怕沒機會嗎?

入夜之後,火焰照亮了羅馬,顯現駭人的恐怖場景。聖伯多祿大殿(St. Peter’s Basilica,又譯聖彼得大教堂)的高壇周邊屍骨堆疊,枕骸遍地。一群西班牙士兵在城內逮到了一名威尼斯居民,便一片一片拔掉他的指甲,逼那人說出他將寶物藏匿於何處。還有居民見到士兵闖入家裡,嚇得開窗跳樓逃命。一群西班牙士兵從某間廢棄的商店中發現戰利品,但不願意跟另一批德意志僱傭兵分享,德意志人便立即將西班牙士兵反鎖在店內,然後放一把火,將店鋪燒個精光。水溝裡混雜著鮮血和泥土,戰士一發現目標,就踩著成堆的屍體前行,不斷四處掠奪。

黎明終於來臨,日光照亮了羅馬,但見城內燒殺搶奪,血腥暴力處處橫行。

德意志僱傭兵中同情路德信徒的兵丁並未放棄宗教清算的機會。一群人看見某位年長牧師拒絕讓一個傻瓜領聖餐,便衝上去宰了他。另有一批人拖著一位親帝國的紅衣主教穿過街道,即便這位主教曾不斷與教宗發生爭執,支持他們名義上的僱主神聖羅馬帝國皇帝,有個人還是趁機毆打了他。其他人則踐踏聖餅。路德派火繩槍手以聖物為標靶,用鉛彈射擊華麗的聖骨盒和作成木乃伊的聖人神聖頭顱。他們掠奪城內的眾多教堂,四處搜刮財寶,並將作古已久的死人遺骨傾倒在街道上,骨駭堆積如山。聖伯多祿大殿的眾教宗陵墓被撬開,腐爛的軀體被扔到剛死難者的屍身之間,這些亡者還流淌著鮮血,染紅基督教世界最神聖之地的瓷磚。騎兵最後將聖伯多祿大殿當作馬厩。基督教世界有兩件最神聖的聖物,一是聖安德肋宗徒(Saint Andrew)的頭顱,二是聖婦勿樂尼加(Saint Veronica)的白帕,這兩件東西都被扔進陰溝。僱傭兵還到各處修道院搜刮數個世紀以來信眾虔誠捐贈的寶物。

教宗克勉七世曾特派葡萄牙大使去謀求和平投降,結果大使的宮殿也慘遭洗劫,他被拖到街道上剝掉衣物,最後只剩下馬褲。立誓過貞潔生活的修女慘遭販賣,一人僅值一枚硬幣。四處搶劫者放過銀行家,尤其是德意志人,因為他們可以給囚犯貸款,讓他們贖身。即便兵丁洗劫,局勢混亂,金錢的轉帳與交易仍不可或缺。

瘋狂燒殺搶奪三日之後,剩餘的帝國指揮官開始管控麾下的兵將。有數千人死亡;估計死者介於四千到四萬不等,真實數字可能落在中間。受傷人數更多。城內每個家庭的女性幾乎都慘遭姦淫,連羅馬精英家庭的婦女也難逃毒手。

某位評註者寫道:「景象十分慘烈,地獄都沒那麼恐怖。」基督教世界的萬般財富如今都落到一群卑劣饑渴且欲求不滿的僱傭軍手裡。教宗克勉七世只能躲藏在聖天使城堡,眼睜睜看著自己淪落而悲痛萬分:他不再是基督教界呼風喚雨人物之一,很快就會成為皇帝的俘虜而任其擺佈。

這場肆無忌憚的恐怖暴行是如何發生的?為何成千上萬的士兵要洗劫教堂、囚禁人犯加以折磨、掠奪房屋和宮殿,並且犯下強姦、謀殺和其他令人髮指的罪行,只為了讓全世界最神聖且最富有的城市垮台?

羅馬之劫(Sack of Rome)似乎難以想像,完全顛倒是非,搞得世界天翻地覆。羅馬是西方基督教世界的重鎮,更是歐洲的文化與宗教中心。錢財從歐陸各地流入教宗的金庫。在斯堪地那維亞簡陋的木造教堂與法國高聳的哥德式大教堂所收取的什一稅(tithe) 最終都運往羅馬。現在教宗被貶低了,財富被卑微的士兵侵占,城市不再宏偉壯闊,舉目所見,屍橫遍野。

這是一波波動亂遽變的高潮,匯聚眾多毀天滅地的過程之後所導致的苦果。由於航海探險,那位大使才得以代表富有的葡萄牙國王,查理五世皇帝仰賴新大陸(New World)的財源,方能集結軍隊出征。此外,各國國力逐漸提升,能投入愈來愈多的資金,軍隊火力也日漸強大,戰爭因此改觀,破壞力愈來愈強,規模逐漸擴大,持續的時日也愈長。印刷機顛覆了訊息世界,傳播足以激怒眾多德意志士兵的路德教派思想,而這一切並非巧合。

在短暫的四十載(相較之下,這僅是一眨眼的時間),歐洲便爆發危機。大約在一四九○年,亦即羅馬淪陷前四十年,歐洲僵固落後,猶如一潭死水。按照歐洲的標準,巴黎、倫敦、巴塞隆納與威尼斯都令人印象深刻,但當時尋訪人類最高成就的異域遊客會更想前往君士坦丁堡或北京旅行;若想反其道而行,則會去體驗特諾奇蒂特蘭(Tenochtitlan) 、印度德里、開羅或中亞撒馬爾罕(Samarkand)等城市的魅力。

與此同時,歐洲獨處一隅,乃是歐亞大陸邊緣的前哨站,屬於經濟和政治的邊緣地區,與生機蓬勃、不斷擴張的鄂圖曼帝國(Ottoman Empire)或歷史悠久的中國明朝相比,則顯得平庸落伍。任何有理智的賭徒都不會下注去賭歐洲是全球龐大殖民帝國的起源地,更不會認為歐洲將興起工業化,於後續數百年徹底翻轉世界經濟。然而,到了二十世紀初期,歐洲及其直系後代美國以前所未見的方式主宰了國際事務。到了一五二七年,當神聖羅馬帝國士兵在羅馬掠奪戰利品,那個未來已經開始形成。

大分流

大分流(Great Divergence)的現象將西歐從邊緣地區轉變為世界秩序的絕對中心。在荷蘭和不列顛 帶頭下(亦即大分流之前的小分流﹝Little Divergence﹞),歐洲首先艱辛且緩慢超越最強悍的競爭者,爾後瞬間爆發活力,於技術成就、政治權力和經濟生產層面遠遠拋開對手。歐洲崛起之後衝擊全球,主導了過去半個千禧年的歷史進程。倘若不研究這些過程,便無法全盤理解我們的世界:時至二十一世紀,從貿易和經濟發展模式到體育和娛樂,處處可見殖民主義與歐洲霸權遺留的影響。

只要回顧一四九○年的歷史,絕對料想不到未來局勢會如此轉變。試想當年的歐洲:克里斯托弗.哥倫布(Christopher Columbus)經驗豐富,多年馳騁大西洋海疆,戮力朝西航行,付出無數心血,最終卻付諸東流。馬丁.路德當時七歲,難以想像他日後將讓基督教世界徹底分裂。印刷術剛問世,人們在西歐各地大量印刷書籍,數量之眾,等同於專業抄寫員製作的手抄本。數個世紀以降,人們偏好構築薄壁城堡以自衛,然火藥發明之後,攻守易位,圍城之軍不再弱勢,這類城堡遂日漸過時。話雖如此,全副武裝的重騎兵仍能主宰戰場。法蘭西國王查理八世(Charles VIII)於一四九四年揮師進攻義大利,但其規模相較於一個世紀前英法百年戰爭(Hundred Years’ War)的諸多戰役,落差並未太大。

羅馬之劫的前四十載,戰爭規模和強度急劇上升,戰事拖得愈來愈久,廝殺也益發慘烈,簡直駭人聽聞。義大利半島和歐洲各地,烽火連天,戰事延綿,幾無寧日,而一五二七年,亦即羅馬遭洗劫當年,乃是兵燹連年的第三十三個年頭。軍隊更為龐大,武器更為先進,所耗軍費更大幅上揚。征戰各國為此開發出更複雜的有效工具來整合資源。各國探索大西洋時,起初躊躇謹慎,只讓幾艘小船沿著西非海岸巡航,試圖獵取黃金、象牙和奴隸,爾後大刀闊斧,派遣整支艦隊,前往印度洋探險,同時整軍經武,派部隊征服剛發現的美洲。約翰尼斯.古騰堡(Johannes Gutenberg)於七十五年前發明了印刷機,此時這種機械裝置已無處不在,大量印刷各種文件,尤其是宗教宣傳品。

到了一五二七年,導致大分流的道路已露出端倪。哪怕只是一道淡淡的輪廓,尚需不短時日方能顯現,但未來世界的雛形卻逐漸清晰起來。

為何是歐洲?何時發生於歐洲?歷代鑽研歷史、政治學、社會學和經濟學的學者,念茲在茲的,便是這兩個問題。有些人曾云,真正的變革只伴隨著十九世紀初的工業革命而發生。在此之前,根據每項有意義的指標來評斷,中國與歐洲皆旗鼓相當。其他人則指出,西歐隨處可開採煤礦,歐洲各國更大肆於海外掠奪資源,犧牲了別處的利益,歐洲方能迅速崛起。

有人更進一步追溯到十七世紀和十八世紀,認為歐洲能快速崛起,乃是具備高超的軍事技術,同時經濟實力雄厚,足以對外發動戰爭。其他說法還包括西歐(尤其是不列顛和荷蘭)具備獨特的創新文化,足以改進體制、發展政治和創造技術。對於其他觀察者而言,大分流之起源可追溯至中世紀,甚至更早的時期,能從雜亂無章的歐洲文化特徵、原型資本主義(proto-capitalist)的醞釀環境或資源分配中找到其濫觴。「深度分流」(deep divergence)思想學派提出一種更讓人信服的解釋,強調其他地區都沒有多極國家體系(multipolar state system):歐洲分崩離析,內部衝突幾乎不斷,各國隨時都在競爭,遂能在這段期間有所發展。

這些解釋和論點確有值得參考之處。直到工業革命興起,不列顛與印度和中國同等發達的地區相比,其生活水準與工資才出現分歧。然而,反過來說,工業化也絕非一朝一夕便可促成。工業發展必須基於更深的根源,問題是這些根源要追溯到多麼遙遠的年代。

本書為這兩個問題提供了一個答案,說得更準確一些,是從略微不同的角度去構建和理解它們,並非著眼於單一變數,譬如特定的創新或資源,而是探討一段波折叢生的關鍵時期,亦即一四九○年到一五三○年的四十個年頭。這段時期彈指即逝,不及人壽,但西歐卻從落後的邊緣地區搖身一變,躍升為世界強權,這一切都得歸功於一連串驚心動魄的轉變。

這些劇變並非單一過程或變數所導致,而是數個過程或變數交織影響所造成。遠航異域探險、國家擴張、火藥殺伐的戰爭、印刷機的普及、貿易與金融擴張,以及這些舉措的積累後造成的後果,比如宗教動盪、暴力橫生和全球擴張,各類因素,林林種種,複雜難測,彼此碰撞,相互作用。每一項發展皆影響深遠,而各種發展又急遽交融,遂能引爆局勢。這段時期雖然短暫,卻大幅改變了全球歷史的進程,替類似於現今世界的後續局勢奠定了基礎。

經濟制度

這趨勢些截然不同,好比印刷機的普及和僱傭軍的使用,它們之所以能結合在一起,乃是人們對信貸、債務、貸款和投資抱持一套特殊的態度。歐洲人根據這些態度來運用資本(capital),亦即使用他們的資產。我們可以將歐洲人運用資本的方式視為經濟制度(economic institutions)。

在最基本的層面上,此處的「制度」是指對特定行業規則的普遍共識。從更廣泛的角度而言,制度超越了規則,延伸至驅使人們以特定方式行事的系統、信仰、規範和組織。制度讓人遵守規則,使規則持續下去,並且調整規則,以便有利於使用規則的人。制度有好有壞,能有益處,也能有壞處,一切都取決於具體情況。倘若在政治上表示忠誠,便以此冀望可獲得恩賜和關照(這也算是一種制度框架),如此便可能結黨營私,讓政府無能腐敗。人們在市場的行事方式、他們對交易抱持何種假設,以及企業和家庭如何互動:制度皆能影響這些事情。

放諸更廣的歐亞標準,西歐在這個時期開始時並非特別富裕。由於黑死病(Black Death,爆發於十四世紀中葉,爾後疫情反覆出現)肆虐,加之氣候更為寒冷且更難以預測,災難接二連三,歐洲人口從十四世紀初期的高峰減少了多達一半。金條供不應求。兵燹戰禍頻生,每爆發一次,便肆虐歐陸數十載,英法百年戰爭便是一例。十五世紀下半葉,主要王國幾乎深陷內亂之中。歐洲礙於這一切災禍,連續一百多年經濟萎靡不振。

到了十六世紀初期,情況開始好轉,但只是好轉而已。人口是前現代經濟增長的基礎,此時歐洲各地的人口逐漸增加。貿易又再次興盛。儘管如此,這些都算不上經濟優勢,更別說是未來主導全球的指標。

然而,歐洲此刻確實擁有一套經濟制度,非常適合用來推動每一項足以影響未來時代的主要進程,比如:出海探索、國家成長、火藥戰爭、印刷術,以及隨之而來的後果。這些皆是極其昂貴和資金密集的流程與技術,初期便需要投入大筆資金,爾後甚至需要更多金錢來持續推動。

要讓一艘船艦或整批艦隊出航大西洋探險,初期得耗費鉅資,打造船艦、供應物品,以及召募船員。在這段時期,各國無法壓榨百姓來獲取必要資金,因此需要借貸以及仰賴未來稅入的預付錢銀。借這些貸款主要用來支付規模日益龐大的火藥戰爭。戰爭是一門生意,初期花費主要由私人承包商承擔,他們靠賒欠來招兵買馬和供應軍需。印刷文件與發動戰爭或派船前往印度相比,只能算是小兒科,但也得花不少錢去添購活字、印刷機和紙張,還得具備操作機器的專業知識,方能印刷出文本,賺取銀兩。

同樣的機制和情況隨處可見,無論是投資印刷企業的成功威尼斯商人,還是象徵性付些訂金來購入羊毛的英格蘭商人,或是抵押土地去支付僱傭長矛兵簽約金的奧地利提羅爾(Tyrolean)貴族,亦或籌集現金支付熱那亞冒險家前往未知世界探險的一批西班牙貴族和投機分子,甚至是從奧格斯堡(Augsburg)銀行家借來令人瞠目結舌的大筆資金賄賂買票而當選神聖羅馬帝國皇帝(Holy Roman Emperor)的某位君王。債權人都希望能拿回借貸的資金,而根據交易的類型,若非投資能獲取報酬,便是可以收取利息。

表面上看似乎明顯不過,但其實需要一系列關於金錢和信貸本質相互關聯的假設、交易雙方對彼此的極大信心,以及足以落實交易條款的廣泛框架。債權人與債務人或投資者之間的信任,交易各方與正式和非正式當局彼此的信任,足以強制執行正式合約或非正式協議:歐洲人彼此信任借貸的交易結果,方能籌集款項,推動前述耗費鉅資的進程。這不同於相信保證有利潤的投資。借貸就有風險,投資新技術和風險事業難免會落空。然而,在這種情況下,有夠多的人相信這些共同的假設,認為它們會奏效,資本方能持續流動。

對這段時期至關重要的經濟制度與我們現今所想的不甚相同。當時的信用主要關乎個人,因此更加仰賴聲譽,而非無關個人或純屬數字的信譽衡量標準。茲舉數例,好比親屬關係、聯姻、種族和共同出身,這些皆可決定某人的信貸能力。正式體制和公共執法與一種更為私密和私人的債務關係緊密相連,金錢只屬於其中一部分;它更像是對個人、公司甚至整個社區價值的道德判斷。反之亦然,因為償付能力足以證明人的道德和社會價值。

為何發生於那時?

在十五世紀末期,這些並非歐洲全然創新的制度。其實,數個世紀以來,在更先進的商業地區和城市,好比義大利北部和低地國家(Low Countries) 的大貿易中心,人們深刻理解何謂信貸和投資,而這些地區正是建立於這些基礎之上。歐洲人也並非全球唯一會集中資本、利用複雜組織形式進行貿易或為各種名目的提供貸款的人。這些措施已經存在數個世紀之久,雖然它們曾在數千年之中出現、消失,然後又再次出現。從羅馬到中國,從公元前一世紀到中世紀末期,人類想方設法經商貿易,運用直接資本去拓展業務。以此來看,十五世紀的歐洲人並非獨特出眾,無人能出其右。

然而,有幾件事是不同的。首先,這些經濟制度在西歐幾乎無處不在。不少人群往來密集的通訊、流動和貿易樞紐帶將這個地區緊密聯繫起來。貨物、人員和思想(包括影響信貸取得與運用的經濟制度)都能藉由四通八達的網絡向外流動和傳播。

最佳賣點 : 不理解這段歷史,就無法看懂我們生活的世界!