초등 내 아이, 친구관계 고민상담소

| 作者 | 柳潤煥 |

|---|---|

| 出版社 | 大是文化有限公司 |

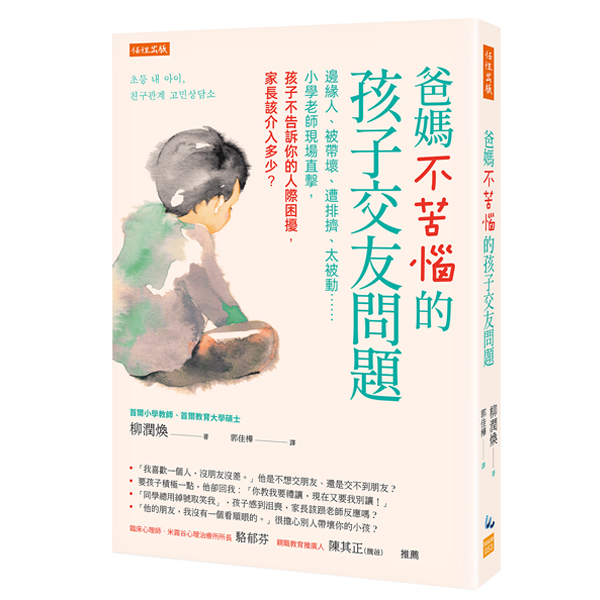

| 商品描述 | 爸媽不苦惱的孩子交友問題: 邊緣人、被帶壞、遭排擠、太被動......小學老師現場直擊, 孩子不告訴你的人際困擾, 家長該介入多少?:◎「我喜歡一個人,沒朋友沒差。」他是不 |

| 作者 | 柳潤煥 |

|---|---|

| 出版社 | 大是文化有限公司 |

| 商品描述 | 爸媽不苦惱的孩子交友問題: 邊緣人、被帶壞、遭排擠、太被動......小學老師現場直擊, 孩子不告訴你的人際困擾, 家長該介入多少?:◎「我喜歡一個人,沒朋友沒差。」他是不 |

內容簡介 ◎「我喜歡一個人,沒朋友沒差。」他是不想交朋友、還是交不到朋友? ◎ 要孩子積極一點,他卻回我:「你教我要禮讓,現在又要我別讓!」 ◎「同學總用綽號取笑我」,孩子感到沮喪,家長該跟老師反映嗎? ◎「他的朋友,我沒有一個看順眼的。」很擔心別人帶壞你的小孩? 轉學,打不進新環境;「好」朋友一直換,每段友誼都不長: 除了最要好的同學,和其他同班的都玩不在一起; 吃飯慢、跑步慢、反應慢,每次分組就被排擠; 團體討論意見不合,就跟對方吵起來; 為了討好同學,經常花錢買禮物…… 你也是身陷這些教養困擾的父母嗎? 作者柳潤煥,首爾教育大學碩士,目前在首爾擔任小學老師, 因為當導師,一年之中會有兩次機會和家長面談, 主題多半圍繞課業、交友與生活,其中又以交友問題最讓家長困擾。 因為交友過程家長多半不在現場,孩子也不太會跟家長說真心話, 父母如果太熱心介入,容易演變成雙方家長的爭執,事情常越搞越大。 在孩子交友過程中,總是站在第一線的首爾小學老師, 特別挑選出孩子在人際關係上的代表性煩惱, 讓家長知道:他到底在想什麼?我又該介入多少。 ◎他的真心話,你聽懂多少? 孩子很內向,沒朋友?他想的是:「要我主動跟人打招呼,很累!」 擔心他沒主見?「不用做決定的人更輕鬆!聽同學的有啥不好。」 好勝心太強,不服輸。孩子這種愛比較心態,其實源自父母。 ◎父母看不到的情境,孩子最困擾。 「同學總用綽號取笑我」,遇到這情形,家長該介入多少? 「明明是我被欺負,卻沒人站我這邊。」怎麼讓孩子知道你很關心? 「我不怎麼討厭他,但其他同學都在說他壞話。」怎麼給建議,孩子不困擾? 兒子打不進男同學的圈子,女兒打不進女同學的圈子; 某個孩子強迫我的孩子,不准跟別人玩, 這些小孩的交友煩惱,家長又該介入多少? 邊緣人、被帶壞、遭排擠、太被動…… 爸媽苦惱的孩子交友問題,小學老師這樣解,讓你不再苦惱。

各界推薦 臨床心理師、米露谷心理治療所所長/駱郁芬親職教育推廣人/陳其正(醜爸)

作者介紹 柳潤煥 首爾小學教師,致力於用溫暖視角和溫柔的心對待孩子、解讀他們的內心。每天都感受到努力和成果不成正比,因而感到挫折、後悔、反省,但仍舊不斷爬起來。 因為覺得和孩子之間的回憶就此蒸發很可惜,開啟了寫作之路。喜歡思考學生、學校、教育方面議題,也喜歡把這方面的想法用文字表達。把任教期間的苦思和經驗寫成文章,希望在這個過程中,能夠帶給別人一點小小的幫助。 目前在首爾教育大學教育研究所,繼續培養教師專業能力,著有《酸甜法則辭典》、《一窺教室百態》(合著)。郭佳樺 畢業於政大韓文系,目前定居韓國。譯有《寫作,最強的商業武器》、《工作的DNA》(以上皆為大是文化出版)、《花燕》、《越活越勇敢,我是朴末禮》、《老闆說我的企劃是垃圾》等書。工作聯絡信箱:shelly800901@hotmail.com

產品目錄 推薦序一 給想關心孩子,又不想過度涉入的父母們/駱郁芬推薦序二 幫助小朋友前,先處理爸媽的焦慮/陳其正(醜爸)前言 孩子的交友難題,比大人更辛苦第一章 他的真心話,你聽懂多少?1. 我喜歡一個人,沒朋友沒差2. 要我主動跟人打招呼,很累3. 手勾手走一起,代表我們感情好呀4. 我沒有要跟他吵,只是把想法說出來5. 誰說我愛比較,我媽更愛比吧!6. 誰說我跟他要好?7. 我也想快呀,但動作就是快不了8. 我媽教我凡事要禮讓,現在又不要我讓?9. 沒主見不好嗎?不用做決定的人最輕鬆!10. 我只是堅持看法,你們竟說我固執?11. 媽媽總是偷看我日記12. 我早就習慣看爸媽臉色了 第二章 父母看不到的情境,孩子最困擾13. 同學總用綽號取笑我14. 大人可以化妝和喝酒,為什麼我不行15. 我不怎麼討厭○○,但同學都說他壞話16. 跟同學吵架很丟臉嗎?17. 我沒有「假會」,我是真的很會18. 明明是我被欺負,卻沒人站我這邊19. 同學嫌我碎唸,但我只想告訴他更好的方法呀20. 又不是只有我欺負他,大家都討厭他21. 我沒有怪朋友,只想說明事情原委22. 我想和朋友參加明星簽名會 第三章 這些問題,家長該介入多少?23. 沒有最要好的朋友24. 兒子打不進男同學的圈子25. 一直擔心他跟同學相處不好26. 有了交往對象27. 某個孩子強迫我的孩子,不准跟別人玩28. 第一次跟人告白,卻被拒絕29. 沒有人要跟我的孩子玩30. 除了最要好的朋友,他不跟別人玩31. 青春期來了,我該怎麼幫?32. 女兒打不進女同學的圈子 第四章 這種時期,人際關係就是一切33. 他的意見經常被朋友否決34. 整天都跟同學膩在一起35. 別人的孩子,帶壞了我家小孩36. 孩子和朋友的關係不對等37. 怎樣才能讓他學會主動道歉?38. 靠禮物或錢交朋友39. 因為轉學,打不進新環境40. 一直換朋友,每段友誼都不長41. 剛開學很受歡迎,之後卻被疏遠42. 過度渴求同學的注意43. 新學期第一天,怕交不到新朋友44. 為了維持友誼,選擇配合他人45. 我不喜歡小孩的朋友 第五章 家長不能代替孩子做的事46. 幫助子女交到「好的朋友」47. 親自教訓欺負我家小孩的人48. 一定要參加家長聚會嗎?49. 何時該插手,何時該放手50. 孩子交友出問題,一定是我的錯51. 他的好朋友,我怎麼看都不順眼52. 我一定要成為更優秀的爸媽 後記 父母對孩子,要帶領、也要放手

| 書名 / | 爸媽不苦惱的孩子交友問題: 邊緣人、被帶壞、遭排擠、太被動......小學老師現場直擊, 孩子不告訴你的人際困擾, 家長該介入多少? |

|---|---|

| 作者 / | 柳潤煥 |

| 簡介 / | 爸媽不苦惱的孩子交友問題: 邊緣人、被帶壞、遭排擠、太被動......小學老師現場直擊, 孩子不告訴你的人際困擾, 家長該介入多少?:◎「我喜歡一個人,沒朋友沒差。」他是不 |

| 出版社 / | 大是文化有限公司 |

| ISBN13 / | 9786267182291 |

| ISBN10 / | |

| EAN / | 9786267182291 |

| 誠品26碼 / | 2682392443009 |

| 頁數 / | 320 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 14.8x21x1.65公分 |

| 級別 / | N:無 |

| 重量(g) / | 500 |

| 提供維修 / | 無 |

最佳賣點 : 邊緣人、被帶壞、遭排擠、太被動……

小學老師現場直擊,孩子不告訴你的人際困擾,家長該介入多少?

自序 : 孩子的交友難題,比大人更辛苦

在學校,通常一年會有兩次和家長的面談期間,面談大致會分成3個部分──課業、交友和生活。這3個都是很重要、也很困難的課題,而在這三者中,交友關係尤其棘手。

功課或生活上的習慣,只要好好教、好好勸導,大部分都可以解決,但交友關係就不太一樣了,因為涉及的不只是自己的孩子,所以無法隨心所欲的掌控狀況,也很難從中介入。無論是哪段關係,都既複雜又奇妙,必須謹慎面對。

在面談前,我會把平常在日誌上記錄下來的內容,按照不同主題類別整理,預先擬出一個大綱,不過有時候才剛談完交友關係,面談時間就到了。沒錯,交友關係就是如此棘手。那麼,孩子的交友關係,對於父母、孩子和教師,又分別代表了什麼意義?

對父母而言,孩子的交友關係是很大的煩惱。無論是什麼樣的父母,看到孩童為交友關係所困擾,都會陷入深深的擔憂之中。就算家長本身是教師,已經替許多孩子和家長諮商幾十年,但如果自己的孩子為人際關係所苦,他們也會感到心疼、不知該如何是好。

為什麼大家碰到孩子的交友關係問題,就變得束手無策?第一,是因為孩子不太會說出真心話,尤其是升上高年級之後,很多父母想得知孩子在學校的消息,唯一的管道只剩老師。

第二,是交友問題無法順利解決,一介入孩童間的糾紛,就有可能演變成家長之間的爭執。如果想讓子女自行解決,子女可能反過來覺得父母對自己不聞不問;相反的,家長如果主動說要幫忙,孩子也可能認為不需要大人介入。又或者,如果太急著給予建議,反倒害孩子失去在關係中學習和成長的機會。所以,面對交友關係這塊領域時,任誰都會小心翼翼。

孩子是當事人,心情肯定最為難受。小學是意識到同儕重要性的時期,對小學生來說,這些同儕就是他們的全世界;他們可能因為某些同學而不想去上學,也會因為朋友而享受愉快的校園生活,每天都迫不及待的前往學校。

此外,他們也會擔心被疏遠、害怕自己不屬於任何小團體,為了不被排擠,也會勉強自己做出某些行為。兒童會因為不知道自己會坐在誰旁邊、和誰同一組而緊張。到了學期末,之後會和誰分到同一班,比成績單還令人期待。他們因為朋友而感到憂鬱或幸福,友情也是孩子最主要的話題,卻可能無法輕易向父母開口,所以自己深陷於煩惱之中。

對老師而言,我們最常注意孩子們的交友關係。在教室裡看著孩子之間的互動,心中常常產生許多複雜的想法和情感。如果看到他們彼此和氣融融,就覺得孩子果然很單純,不禁露出微笑,想著:「當老師真是當對了!這幅景象就是當老師的滋味啊!」

可是,若看到昨日的朋友變成今天的冤家,或曾經被排擠的孩子也一樣去排擠別人時,也讓我吃驚又害怕。校園和教室就是一個小型社會,不,有時候我甚至覺得比大人的社會還要辛苦,因為孩子們是第一次碰到這樣的難題。

如果老師沒有確實了解學生之間的關係,無法掌握學生碰到的交友問題,那可就糟糕了。受傷的孩子會一直受傷,造成傷害的孩子不會反省自己做錯的地方,也沒有挽回的機會,此外,也會造成上課氣氛低落,班級狀況雜亂無章。

教育的主體是家長、學生和老師,對於我們而言,交友關係是個重要課題,所以我總是會隨時記錄。如果因為孩子的交友問題而煩惱,不知道該怎麼做才好時,我會去找參考資料,也會問其他老師的意見,因為每位家長和孩子煩惱的問題和情況都不一樣。

簡單一句「最近因為孩子的交友關係而感到困擾」,其實背後代表的狀況都不一樣,可能是數萬種不同情境,而我在本書中,選出52種最常見的情境。

我開始寫這本書的動機,是希望能幫助為子女交友問題而煩惱的家長,不過,我自己在任教期間也不斷碰到這樣的問題,所以這也算是一本寫給我自己的參考書。

小時候,我也曾經拒絕上學過。因為朋友的關係而感到難受,根本不想去學校。明明知道會被家人罵,但對當時的我而言,交友關係的困擾更甚於被斥責的痛苦,所以我逃課了。為了減少自己的罪惡感和不安,我在爸媽都去上班、家裡只剩下我之後,還是好好坐下來、照當天學校的課表讀書,就這麼焦躁不安的過了一天,一直到爸媽下班之後。

但最後,我並沒有被罵。是班導沒有聯絡爸媽嗎?回想當時的教育氛圍和班導的個性,也不無可能。但我覺得他們應該有接到電話,卻當作不知道;或許老師有打給他們,說我大概是因為跟同學之間有問題,才沒去上學,所以他們故意裝作不知情。

此外,我還曾經因為同學而受傷住院。我並沒有一五一十的說出來龍去脈,謊稱是因為和同學打打鬧鬧才會受傷。當時我以為自己成功騙過大人,直到自己也成為大人後,我才心想,也許爸媽早就知道發生了什麼事。

這兩件事情,我想他們或許都知情。他們會假裝不知道,可能是因為他們不懂該怎麼跟兒子溝通,所以開不了口;不然,也可能是他們心疼我,所以開不了口。

也許,站在第三者的立場,我們可以輕鬆給出比所羅門王還有智慧的建議,但是當牽扯到自己的孩子時,任誰都會手足失措。我的父母就是這樣,所以,如果你也不知道該如何面對孩子的關係問題、不知該從何處下手,我希望這本書可以帶給你一點幫助。

推薦序 : 推薦序一

給想關心孩子,又不想過度涉入的父母們

臨床心理師、米露谷心理治療所所長/駱郁芬

你的孩子正準備上小學,或是正在念小學嗎?你是否也覺得,小學生的家長可真是不好當?孩子上了小學,人際關係一下子變得複雜起來。班上的同學增加了、老師減少了、課程變多了、學校的活動和要求也更為複雜。更重要的是,孩子長大了。

進了小學的孩子,思考能力進步了,意味著他們在看事情時,會有更多自己的想法、考量,與人互動時,關係也會更加深刻且複雜。孩童也會開始練習獨立,有些小朋友想自己上下課、覺得大人的叮嚀和關切很煩,或是想保有與同儕間的祕密,不讓大人知道。

在這樣的狀況下,爸媽想要關心孩子、抱持與小朋友的緊密連結,但又不希望過度涉入,阻礙他們探索世界、自由發展,這中間的煩惱實在好多。

在我擔任臨床心理師的十多年來,陪伴過許多小學生與他們的爸爸、媽媽,可以發現無論是對大人還是孩子來說,人際關係上的問題,都是很普遍的困擾。

這是因為隨著一個人年齡漸增,對社會的參與自然會跟著增加,所處的團體也是日益增長,從嬰兒期的父母、幼兒期的家族,一直到幼兒園、小學(加上社團、安親班)……接觸的人數和互動複雜度都跟著上升,可能出現的問題和困擾自然逐步增加。

但你知道嗎?即使是大孩子的人際互動困擾,無論是與人相處時退縮、緊張,還是過於強勢、愛比較、不太會交朋友、愛告狀,甚至是霸凌議題,很多時候其實反映了過往培養的基礎能力中尚有不足,還是必須回到家庭中處理,而作為父母的我們,也還有很多可以幫忙孩子的地方!

我在過去幾年中致力推廣的正向教養和社交情緒學習(Social Emotional Learning,簡稱SEL),也都是在回應這樣的情形。這兩個取向,都強調需要從最根本的情緒理解開始,才能慢慢推及與他人的相處,此外,也都強調穩固而具支持性的親子關係。

本書與我一直以來的理念不謀而合,作者不愧是經驗豐富的小學老師,對於班級現場會出現的互動問題信手拈來。但是這本書不是只有告訴家長該怎麼做,而是先解析了「孩子在想什麼」,好讓大人理解。

我最喜歡每個小節提供的「孩子的真心話」,這讓大人可以理解,為什麼作者後面會建議我們這樣引導孩子,原來是因為孩童遇到的困境背後,有這樣的心思,希望能被我們看見。舉例來說,第18小節談到孩子被同學欺負的議題,而作者這樣「翻譯」孩子的心思:

孩子的真心話:

裝作什麼事都沒有,實在很難受。我不知道爸媽究竟是知道、還是不知道,或者是知情卻裝作沒事。我覺得好像沒有人站在我這邊,到哪我都是一個人。我真的很想倚靠某個人,真希望誰能站在我這邊、幫助我,但也怕風波變得更大,所以什麼也沒做。

當我們理解了孩子內心的想法,就能夠更踏實的採取行動、貼近孩子的需求,進而協助他們。在這個過程中展現出對孩子的理解,正是促成改變的關鍵。

總的來說,本書最大的特色在於:

*解析孩子的真心話,幫助大人理解困境背後的內心話。

*小學老師親身解析,提供互動現場最深刻的觀察。

*理性而直白的建議,字字珠璣,給家長最直接的指引。

若你的孩子即將讀小學,又或者正在小學就讀,這是一本能讓我們更了解小學教室中真切樣貌的好書。無論你的小朋友是否正遭遇人際互動上的困境,我都想推薦給你。

推薦序二

幫助小朋友前,先處理爸媽的焦慮

親職教育推廣人/陳其正(醜爸)

你也許和我一樣,生性安靜、慢熱,看著外向熱情的同學無論上、下課都匆匆忙忙,好生羨慕。然而,長大後才知道,那些「吃香」的同學也不是真的那麼香,朋友多,困擾多,他們反倒羨慕起我們量少質精的交友策略。看來,人際關係這一道題,眾生想輕巧略過不惹塵埃,是萬萬沒法度了!

本書作者柳潤煥開宗明義,父母最操心的孩子三大課題:交友、生活、課業,尤以交友為最,因為不但連動另外兩者,孩子在校的人際關係父母也鞭長莫及。如此重要卻又難以參與的人生大事,父母容易出現以下兩種截然不同的症頭:

1. 這種事沒什麼大不了,長大就習慣了:無論小時候交友順不順利,父母以「現在我不是好好的」為理由而看淡孩子的人際壓力,這樣子安慰孩子,並說服自己別大驚小怪,長大就沒事了!

2. 我的孩子會不會被霸凌?是不是很孤單?有沒有被討厭?父母可能兒時也遇到交友上的問題,或是被社會新聞、身邊的親友案例影響,積極參與孩子的人際關係,但過度熱心卻可能造成孩子壓力山大。

柳老師基於豐富的教學與家長訪談經驗,明白孩子在班上的真實狀況,也深知家長常常錯過的盲點。他鼓勵家長參與孩子的人際關係,畢竟孩子會把在學校遇到的難題帶回家裡「發酵」,但更重要的是,父母必須更理解孩子,並學習更適當的陪伴與溝通方法。

我也常被父母問到,該如何陪伴孩子度過交友難關,但由於難題五花八門,囿於經驗有限,有時只能從大方向回應,為父母增能。

相較之下,作者身處教學現場,用心經營與孩子與家長的關係,長期認真記錄、撰文發表,在書中收錄了52種情境,範圍觸及幼兒園至青少年!像是「手勾手走一起,代表我們感情好呀」、「同學嫌我碎唸,但我只想告訴他更好的方法呀」,都非常生活化,也是許多家長正在傷腦筋的難題。

在育兒路上,圍繞孩子的困擾與疑惑百百種,父母若有一本書可讓我們在疑慮來訪時,輕鬆看見豐富經驗老師的提醒與鼓勵,想必能多點坦然,面對孩子時也更有自信。倘若我們無法先處理好自己的焦慮,孩子反而容易成為「幫手」,為我們承擔並非他們責任的親職壓力。我希望這本書,也能成為你日常生活中的諮詢好幫手。

內文 : 手勾手走一起,代表我們感情好呀

父母的擔憂:

我的孩子經常跟朋友有肢體接觸,跟朋友手勾手走路的頻率很高,身體幾乎時時刻刻都和朋友黏在一起。因為肢體接觸的程度實在太超過,我擔心有同學會不喜歡。

我有試著叫他不要跟同學貼在一起走路,但不知道為什麼,他非常不開心,叫我不要再唸了。

不只是手勾手,他說平常在教室也經常和朋友有肢體接觸,不過,有些同學已經開始進入青春期,我很擔心到時候會演變成大問題。

孩子的真心話:

我覺得和朋友手勾手或牽手走路是友情的象徵。和朋友肢體接觸時,我覺得心情很好,感覺我們好像更要好了,所以才經常和朋友黏在一起。真不懂這有什麼問題!

老師意見

在現在這個時代,的確該對肢體接觸問題保持更敏感的態度。在這個時期,孩子對於肢體接觸的態度如果跟同儕不一樣,家長當然會非常擔心,尤其隨著年紀增長,家長更應該讓孩子清楚了解肢體接觸的概念。

首先,最重要的是在家裡要有充分的肢體接觸。孩子能從父母親那邊獲得肢體接觸,但分量必須足夠;如果孩子在外面會特別渴望和他人肢體接觸,可能就代表在家中是缺乏的,而且,由他人來補充這個缺失,和由家長親自提供還是不一樣。

請回想看看,平常自己和孩子有多常進行肢體接觸,像是一天抱一次、說「我愛你」、親一個等,如果這種肢體表現會自然出現在日常生活中,那就沒問題。但是,如果和兒女擁抱會讓你尷尬,說愛你讓人感到陌生,就代表仍須努力。不妨試試在兒童每天上學和放學時,在玄關親一下吧!

如果親親或擁抱還是很尷尬,可以從擊掌或摟肩開始,在家中形成自然的肢體接觸風氣。

肢體接觸前,先獲得對方同意

父母和子女之間的肢體接觸,嚴格來說也需要經過同意。就算對象是父母,孩子也有拒絕肢體接觸的權利。

所以,在互動之前,請先問:「媽媽可以這樣抱你嗎?」、「可以牽你的手嗎?」、「牽手的感覺怎麼樣?」、「我現在想親你,可以嗎?」

透過這樣的提問,他會學到即便關係親近,要碰觸對方時仍要獲得許可。此外,你也應該自然的告訴孩子該如何拒絕肢體接觸。要讓他知道,身體是屬於自己的,所以關於身體的權力和責任,也掌握在自己手上。我們在家庭中要教育孩子,肢體接觸可能帶給他人被愛的感覺,但也可能帶給他人不愉快的感覺。關於自己身體的同意和拒絕,都要由自己負責。

此外,如果可以好好教導關於父女及母子間的肢體接觸界線,孩子和異性也比較可能建築起健康的關係。

區分在家裡和外面的肢體接觸

與家人或其他人的肢體接觸,非常不一樣。沒辦法區分這個界線的低年級孩子,很可能會讓老師驚慌失措。

有的孩子會用很開朗的表情問:「我和爸爸一起洗澡的時候,都有看到爸爸那邊,為什麼老師上廁所的時候就不能看?」、「我可以摸媽媽的胸部,為什麼不能摸老師胸部?」

儘管子女因為年紀小,是真的不懂,父母也要跟他們講清楚。日後他們經歷社會化階段後,可能會想:「因為對方不喜歡,所以我不可以這樣做。」但這樣的話,孩子只是因為別人不喜歡而克制自己,卻不知道為什麼不能這麼做。

如果不從小讓孩子明確區分這兩件事,長大之後,他可能還是會認為「我們關係好像變熟了」,就可以輕易和對方進行肢體接觸,所以一定要從小就讓孩子懂得明確分辨界線。

教導孩子的同時,也別忘了把這當作性教育的機會,可以教他們男性和女性的身體構造哪裡不同,以及為什麼要珍惜彼此的身體。

性教育不用特地約好哪天進行教學,只要在談到身體相關的事情時,自然藉機教育就可以了。

在日常生活中就應該時常指點孩子,告訴他們不僅要愛惜自己的身體,也要尊重他人的身體。

我不怎麼討厭○○,但同學都說他壞話

父母的擔憂:

我家孩子會跟朋友在背後說別人的壞話。之前,我聽到他講平常很要好的同學的壞話,嚇了我一跳,但我覺得他不是真的討厭對方,而是為了打進某個朋友圈,所以刻意跟著那些人一起罵。常聽說女生會輪流排擠別人,看來這次剛好輪到那位同學了。

不過,這麼一來,會不會哪天換我家孩子被排擠? 我希望子女可以不要做這種錯誤行為。

孩子的真心話:

朋友們不知道哪時候開始,變得很討厭○○。我不怎麼討厭他,因為他家跟我家在同一個方向,放學也常常一起走,很聊得來。但是朋友常常告訴我○○做錯了什麼,不知不覺間,我也開始說起了那個人的壞話。

老師意見

孩子會在背後說別人壞話嗎?當然!教室是一個小型社會,有時比大人的世界還錯綜複雜。

除了私下講悄悄話之外,也會用手機另創群組,在當事人不知道的情況下,大聊別人的事情。如果問他們為什麼討厭某個同學,很多孩子會回答,是因為那個同學在背後說他壞話。

那麼,小朋友為什麼要這麼做呢?其實跟大人一樣。第一個原因,是因為有趣;就像大人常說,聊八卦本來就很有趣,再加上偷偷講,就更有趣了。

第二,是為了紓壓。有人跟我一起罵我討厭的人,既紓壓、又有替代性的滿足感。第三,可以增進彼此的親密感;簡單來說,就是為了打入小圈圈、為了存活、不變成邊緣人,所以在背後說別人壞話。

其實,為了好玩和紓壓(第一種、第二種原因)而說壞話的狀況相對較少。

如果遇到這種情況,只要確實告訴孩子為什麼不能這樣做,並給他另一種正確的紓壓方式即可。但事實上,孩童主要都是為了第三個原因,也就是為了打進小圈圈,才會在背後說人壞話。

身為小學老師,常常有學生來跟我告狀。聽完他們所說的內容,我不會說他們的說詞是對的或錯的,因為那明顯是他們對別人的批評。

只是,批評他人本身並不可怕,而是當評語變成流言蜚語時,大家會在不清楚事實的情況下加油添醋,變出不屬實的故事。這些故事到處流傳,就會害故事主角被孤立。我們常說流言蜚語會害死人,而這些閒話同樣可能演變成排擠、霸凌或集體暴力,所以家長要告訴孩子這件事的嚴重性。

此外,在背後說人閒話和謾罵,屬於言語、精神層面的校園暴力,嚴重時可能必須承受相關處置。

透過說壞話形成的友誼,如同散沙

孩子通常都會和差不多類型的朋友聚在一起,在班上可以觀察到,個性或氣質類似的同學,都會形成一個圈圈。換句話說,表示他們要有共同點,才會聚在一起,而那個共同點可能是成績、興趣、習慣、喜好、價值觀、生活環境、補習班等。如果沒有共同點,就很難打成一片,尤其,已經建立起來的小團體不太會接受新成員,所以如果沒有共同點,就容易被排擠在外;因此,許多孩子會勉強去製造出共同點。

想要創造共同點,最簡單又輕鬆的方法,就是一起在背後說別人壞話。也就是說,說壞話是交朋友的工具之一。只要一起討厭某個人,一起罵他、說他的壞話就能創造共同點,真的是很輕鬆的方法。簡單來說,我們可以把說壞話想成是獲得共同點的墊腳石。

然而,這並不是建立友誼的好方法。健康的交友方式,包括帶著笑容打招呼、問候他人、分享自己喜歡的事物、傾聽朋友心事、稱讚對方等,我們可以告訴孩子健康的交友方式,也要讓他知道,透過在人家背後說壞話而形成的關係,就像散沙一樣,容易隨風消逝。

家長要打破孩童的錯誤觀念,讓他知道,即使不講壞話,還是交得到朋友,讓他們用健康的方式建立友誼。想達到這點,我們可以讓子女比較,愛在背後說閒話的同學和不說閒話的同學,他更相信誰、更願意跟哪種同學說祕密、想跟誰做朋友。

接著,再告訴小朋友:「你喜歡不會在人家背後說壞話的同學,對吧?其他人也一樣,你不用去說人家的閒話,大家還是會因為你的個性而喜歡你。」

其實,不去講人家壞話的老實人,周圍會吸引很多朋友。在背後說人壞話,最終會把自己變成一個不值得信賴的人,是個惡性循環,因為一起在背後說人壞話的人,也會擔心哪天輪到自己變成話題主角。相反的,不去參與這種事的人,就不需要擔心哪天會輪到自己。

假如孩子發現朋友開始講別人壞話,感到困擾時,父母則要教他這麼說:「我們知道的不一定是事實。」、「我們知道的可能不是事情的全貌。」、「不要在當事人不在的情況下,講同學的事吧!」兒時交友的方式,會一路延續到出社會之後,所以更該讓小朋友學會健全的交友方式。

如果以上這些話都不管用,就得好好想想,是不是該離開那群朋友,去尋找健康的朋友圈。