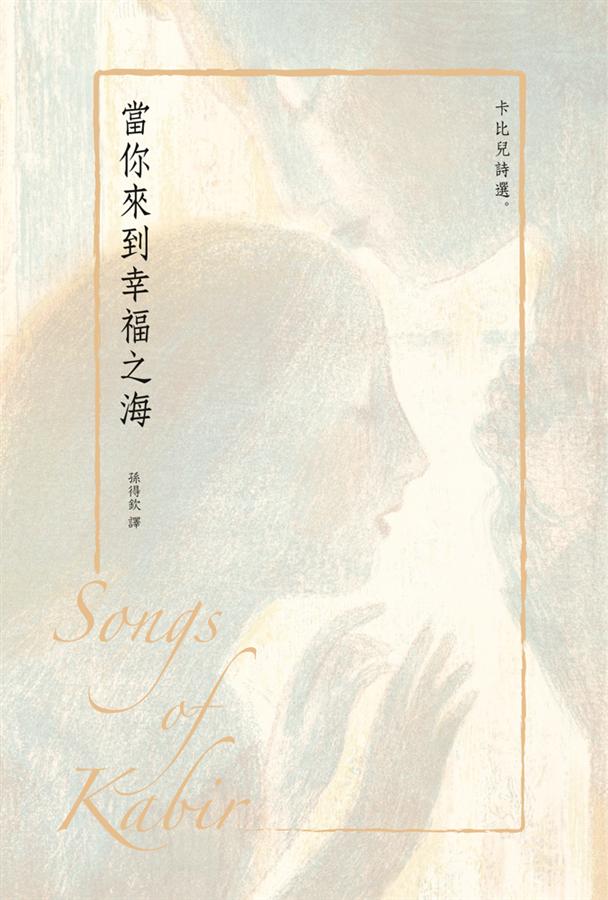

Songs of Kabir

| 作者 | Kabir |

|---|---|

| 出版社 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| 商品描述 | 當你來到幸福之海: 卡比兒詩選:他的詩,流傳跨越六個世紀,超越分歧的教條,挑戰社會各種成規,禮讚個人與宇宙意識的合一。他的詩,熱情又撲朔迷離,打破思考的慣性,喚醒 |

| 作者 | Kabir |

|---|---|

| 出版社 | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| 商品描述 | 當你來到幸福之海: 卡比兒詩選:他的詩,流傳跨越六個世紀,超越分歧的教條,挑戰社會各種成規,禮讚個人與宇宙意識的合一。他的詩,熱情又撲朔迷離,打破思考的慣性,喚醒 |

內容簡介 他的詩,流傳跨越六個世紀,超越分歧的教條,挑戰社會各種成規,禮讚個人與宇宙意識的合一。他的詩,熱情又撲朔迷離,打破思考的慣性,喚醒你沉睡已久的心。卡比兒是十五世紀偉大的印度詩人,主張推倒高牆、打破分別,直接感受神聖的愛。詩人批評當時的伊斯蘭教流於形式,也批評印度教被困在吠陀經典中,所以一生都被雙方教派排斥,他作詩感嘆:「古聖先賢啊,我看這世界是瘋了 如果我說出真相,他們會衝上來打我 如果我撒謊,他們反而相信」,然而卻在他死後,穆斯林與婆羅門教徒卻創造更多相關的傳說,視他為自家的聖人。卡比兒出生在穆斯林家庭,以織布維生。他是羅摩難陀的弟子,承襲上師的教導,認為神就在每個人的身上,在萬事萬物之中。他相信,走在正道上的人,神就與其同在;視世間萬物為己身,因神在就在其中;而真正的修行場,就在家裡、在這個真實世界。詩人所運用的語言是單純的,並借用別的方言,以當時的習俗(如嫁娶、殉葬等)作為譬喻,在音樂性的詩歌中傳達其思想。他的詩歌熱情而深刻,徘徊在諷刺與溫柔之間,為愛不遺餘力。「將淚的積雨雲帶進你的雙眼,再為你的心,覆蓋上黑暗的影子;將你的臉貼近祂的耳朵,說出你心中最深的渴望。」--詩第100首現今,在卡比兒的出生地,有兩座寺廟紀念他,由印度教徒、穆斯林分別供奉,日日唱誦其詩歌。另有以其思想為主題拍的一系列紀錄片,而他的詩歌也與當今的印度民謠、蘇菲派思想、前衛搖滾樂結合,成為大眾文化的一部分。本書譯自印度桂冠詩人泰戈爾由孟加拉文翻譯成英文的版本,再由台灣當代詩人孫得欽翻譯成中文。兩位詩人融合了各自的體悟,也在百年之後,將卡比兒的精神轉譯給不同語境的讀者。另收錄法國藝術家但尼(Maurice Denis)的「愛Amour」系列石版畫,濃厚的藝術氣息,帶你進入靜謐光輝滿溢的靈性世界。

作者介紹 ■作者簡介卡比兒(Kabir)十五世紀印度冥契主義詩人,生卒年不詳,在聖城瓦拉納西生活、工作。一生在家修行,主張家是最好的修行場所,工作也是修行的一部分。詩人討厭複雜的宗教組織、表面功夫,主張廟堂內外,世間處處是神,有心的尋道者,往內在尋找,必得真知。其詩歌至今仍傳誦世間,世世代代的翻譯家在不同的語言與生活型態中,又挖掘出卡比兒詩歌的新生命。■譯者簡介泰戈爾(Rabindranath Tagore,1861~1941)/英文譯者劇作家、詩人、音樂家、畫家、冥契主義者。他是孟加拉地區文學音樂的泰斗,在1913年獲得諾貝爾文學獎的肯定。著有《漂鳥集》、《新月集》、《頌歌集》等。孫得欽/中文譯者1983年生,東華創英所畢業,翻譯維生,喜歡食物、尤杜洛斯基和《我是那》。相信一切存在都只是幻影,而所有不存在的都存在。著有詩集《有些影子怕黑》。

產品目錄 詩1呼吸中的呼吸2 那個一切再無分別的地方3 在生時企盼祂4 別到花園去!5 要如何棄絕幻相?6 月亮在我身體裡閃耀,但我盲的眼看不見7 祂是呼吸、語字和意義8 這瓦器中有涼蔭與疏林9 怎能說祂不是這樣,或祂是那樣?10 是你拯救我,你以雙臂將我高舉11 這愛之燈火的儀式,必須以我的目光演出12 天鵝啊,告訴我,你古老的故事13 自有永有的上主14 河與浪的差別何在15 春天,季節之主16 心智造了一座鞦韆17 你知道時間如何表達愛慕嗎?18在那裡,純淨而潔白的樂音綻放19今晨還不醒來?20你要渡向哪片岸啊,我的心?21每間屋子都燈火通明22喜樂與哀慟是一體23愛的黑暗包裏身與心24在愛的命令下走入火中25絕美現身26萬物的創生,都出於「唵」27了知那未知的28在本源面前,現象跳著舞29你的天命是從何時展開?30這樹上有一隻鳥31天空的閘門開啟32起舞吧,我的心!33我已將鑽石包裹在斗篷裡34祢與我之間的愛豈能斷開?35誰能為我帶來心上人的消息?36醒來吧,別再睡了!37陽光普照時,夜晚在哪裡?38錯誤之鎖扣上了大門39這具身體就是祂的里拉琴40家中有真正的合一41無處不是祂的美42我揭開簾幕,我看過43聽說水裡的游魚口渴,我笑了44漫遊如狂人45你是誰,從何處來?46循簡樸之道淨化你的身體吧47一棵奇怪的樹48 與我同行49永不落入死地50永恆之笛51分離的痛,緊鎖胸膛52滿足53月之鳥獻身於月亮54 了知愛的色彩55如魚入水,縱身躍入愛的最深處56真正的修行者57仙人與信徒都談論它58心智都斟滿了毒藥59勿以經文為證來哄騙自己60一切苦厄也藏在這些要求中61當你來到幸福之海62在出離中尋得至福63難道祂會棄你不顧64鹿被愛的樂聲引動65我打擾了那些智者66像頭山羊67致命的武器在你心中,你如何擁有神?68我的心正在死去,卻又生氣勃勃69如果神在清真寺裡面,那麼這世界屬於誰呢?70順從而滿足的人71如果新郎不在72珠寶掉在泥濘中73 修行者!結束你的買賣74愛之城的所有祕密75將萬事萬物視為你的安居之所76就像啞巴嘗到了甜--如何能解釋這番滋味77愛已經在井中將她的水罐裝滿78從糾纏中走出來吧79我既非虔誠也非不敬80本源是種子,現象是花和果81沒有罪行亦無美德82誰是玩家83一場無人的相遇,在裡面被看見84我能向那乞丐乞求什麼?85一夜無眠86行止莫如狂人,夜晚很快降臨87備妥救贖的土壤88主來到我家中作客89 誰侷限於身體內,誰就永遠飢渴90你要是忽略了樹,就找不到森林91我學會了梵文92編織的是日與夜的花環93心中之心,眼中之眼94勞苦困倦者,在這裡放下你的重擔!95我並未與祂同住,未曾嚐到祂的滋味96如果你確實愛著,那為何沉睡97大雨傾瀉而不帶一滴水98春日無法言說的遊戲99我的愛人醒來時,我醒來100淚的積雨雲導讀/艾芙琳・昂德西

| 書名 / | 當你來到幸福之海: 卡比兒詩選 |

|---|---|

| 作者 / | Kabir |

| 簡介 / | 當你來到幸福之海: 卡比兒詩選:他的詩,流傳跨越六個世紀,超越分歧的教條,挑戰社會各種成規,禮讚個人與宇宙意識的合一。他的詩,熱情又撲朔迷離,打破思考的慣性,喚醒 |

| 出版社 / | 英屬維京群島商高寶國際有限公司台灣分公司 |

| ISBN13 / | 9789869597548 |

| ISBN10 / | 9869597548 |

| EAN / | 9789869597548 |

| 誠品26碼 / | 2681702044004 |

| 頁數 / | 230 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | P:平裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 19X19CM |

| 級別 / | N:無 |

最佳賣點 : 就連昆蟲移動時腳上踝鍊

發出的微細聲響,祂都聽見

【來自印度文豪泰戈爾的譯本 —— 由台灣當代詩人孫得欽中譯】

導讀 : 序/導讀

導讀

艾芙琳・昂德西Evelyn Underhill 導讀

劉粹倫 中譯

讀者手上這本卡比兒的詩集,是由印度桂冠詩人泰戈爾選譯的,也是首度介紹給英語讀者。在印度冥契主義歷史中,卡比兒是個非常有趣的人。他在北印度瓦拉納西(Benares)一帶出生,父母是穆斯林。約莫在西元一四四〇年時,卡比兒還年輕時,投入著名的印度教苦行者羅摩難陀(Râmânanda)的門下,成為弟子。羅摩難陀承接十二世紀偉大的改革者羅摩奴闍(Râmânuja)在印度南部所發起的婆羅門教改革運動,在北印度掀起一場宗教復興運動。這場宗教復興運動反對傳統信仰流於形式,也反對吠壇多哲學過分強調哲理探討與一元論,斷言應該回歸本心;並採取羅摩奴闍所鼓吹的,人應誠心誠意奉獻給毗濕奴神。毗濕奴神所代表的是「神聖自然力」人格化的一面,這是一種冥契主義式的「愛之信仰」,在精神文化中某個層次隨處可見,也是教條或思想體系都無法抹滅的。

編按:Mystism冥契主義,又譯作神祕主義、密契主義。冥契主義者相信可直接獲得真理、與掌控宇宙的力量直接交流,發展出個人的靈性體會。冥契經驗有四個特點,不可言說、知悟性(用以推論理智無法探知真理的洞見)、頃現性(短暫體驗後又回復生活常態)、被動性(非意志可主導)。參考William James, The Varieties of Religoius Experience, 1902。

在《薄伽梵歌》中,可以找到許多虔敬拜神的段落,雖然奉愛神明源於印度教,但在這場中世紀的復興運動中,虔敬拜神融合了許多不同宗教的元素。雖然據說羅摩難陀的精神由卡比兒承接,但他顯然擁抱了廣大的宗教文化,充滿傳道的熱情。羅摩難陀所處的時代,也是偉大的波斯冥契主義者雲集的時代,納霞堡的阿塔(Attâr)、莎帝(Sâdî)、魯米(Jalâlu'ddîn Rûmî)、哈菲茲(Hâfiz)寫下熱情洋溢、充滿哲思的詩歌,這些作品也對印度的宗教思想產生重大的影響。羅摩難陀希望能將更誠摯、更私密的伊斯蘭教冥契主義,與婆羅門教的傳統神學相互融合。有人會認為這兩個教派的宗教領袖也受到了基督思想與生活的影響,但基於權威人士對此意見南轅北轍,所以這裡就不多加討論了。我們可以肯定的是,這些宗教領袖的教誨中,顯然包含了十分虔誠的兩股(或三股)精神文明的碰撞,就如在早期基督教會中,猶太教思想與古希臘文化的交會一樣。卡比兒的過人之處在於,他有本事把兩股精神文明合而為一。

卡比兒的一生很精彩,他是冥契主義詩人,也是偉大的宗教改革者,他所創立的教派,至今仍有近百萬北印度教徒追隨,其命運與許多揭露實相的聖人一樣,有異曲同工之妙。他厭惡宗教的排他主義,遍尋一切能將人點化為神之子民的自由。然而追隨者在憶念他之餘,卻在又在新的地方築起高牆;而這個分隔的高牆,是卡比兒致力打破的屏障。不過,卡比兒之所以不朽的,不是以他之名流傳的教導,而是他詩歌中自然流露的眼界與愛吸引人心。他的詩歌呈現了神祕情感的不同層面:有遠在天邊的抽象概念;有對浩瀚無垠的存在那股脫俗的熱情;也有對神最私密的了悟。而上述這些,都藉助印度教與伊斯蘭教信仰中最樸實的隱喻與宗教符號來表達,並不特別去區別其中的差異,因而很難把卡比兒歸類為婆羅門教徒、蘇菲教徒、吠壇多派、毗濕奴追隨者。正如他自己所說的,他「是阿拉之子,也是羅摩之女」。他所認識且敬愛的至上之靈,他試圖引導眾生與其建立的喜樂之誼,超越了一切,因為所有形而上的領域、信條不出其外;而一切種種又說明了那無限、簡約的整體,向所有教派的虔愛者以其之道,彰顯其在。

卡比兒的生平圍繞著許多相互牴觸的傳奇故事,但這些都令人難以採信,有些是從印度教教徒那裡傳開的,有些是從伊斯蘭教教徒那裡來的,他們各自稱卡比兒為蘇菲聖人或婆羅門教聖者。不過,從名字實際來看,卡比兒祖先無疑是穆斯林;而最可信的說法也顯示他是瓦拉納西一個信仰伊斯蘭教的織工之子或養子。卡比兒一生主要的事件都發生在瓦拉納西。

在十五世紀的瓦拉納西,虔愛拜神宗教的綜攝運動潮流已發展成熟;蘇菲教婆羅門教辯論不休,而兩方信仰中最有靈性的教徒都經常接觸羅摩難陀的教導,當時羅摩難陀的聲譽如日中天。卡比兒就天生具有宗教熱忱,在他還小時,就認定羅摩難陀為老師;但是他也知道要一個印度教上師收穆斯林為徒,可能性微乎其微。因此,他心生一計,就在羅摩難陀習慣恆河畔沐浴處的台階處,趁羅摩難陀走下台階,不小心踏到他身上,驚叫道:「羅摩!羅摩!」(羅摩是他崇拜的上帝的道成肉身的名字),然後卡比兒說自己已經接受了羅摩難陀脫口而出的咒語啟蒙,也被收為弟子了。有些正統的婆羅門人和穆斯林對此義憤填膺,很氣憤這種蔑視神學指標的行為舉止,但卡比兒仍堅持自己的主張,從而展現了羅摩難陀一直在建立的思想上宗教融合原則。看來羅摩難陀已經接受了卡比兒為徒了。雖然伊斯蘭教的傳說中談到著名的蘇菲派上師占西城的塔吉(Takkî of Jhansî)是卡比兒後期的上師,但羅摩難陀這位印度教聖徒是卡比兒唯一在詩歌中感激的人身上師。

我們所知甚微的卡比兒生平,有多處與現下對東方冥契主義者的想法相互扞格。我們對他受過的訓練、他的靈性天分發展的方式一無所知。他似乎多年來都一直是羅摩難陀的門徒,在他的上師與那個時代所有偉大婆羅門教、伊斯蘭教領袖展開的神學、哲學辯論中躬逢其盛;我們以此為據,或許可以追溯他對印度教和蘇菲教哲學術語的認識。他也許接受了印度教或蘇菲教沉思的傳統教育,也許不接受,但無論如何,他顯然從未正式採行禁慾主義者的生活,也未曾遁世獻身於苦行或一心投身於沉思生活。與其內在生活並行的,是他在音樂和文字上的藝術表現:他是音樂家,也是詩人,過著東方匠人的生活,身心健康、勤奮工作。所有的傳說指向卡比兒是織布工,是個質樸而又沒受過教育的人,以織布維生。像做帳篷的使徒保羅、鞋匠曁哲學家波姆(Jakob Böhme)、補鍋匠曁基督教作家班揚(Bunyan)、絲帶製造商曁改革宗作家泰爾斯提根(Tersteegen)一樣,卡比兒知道如何將願景和工作結合:他手上的工作幫助了他內在熱切的冥想,不構成阻礙。他討厭單純肉體上的簡樸,他不是苦行僧,而是已婚男人、一家之主,這向來是印度教的修道士傳說中試圖隱瞞或難以解釋的情況。卡比兒在這世俗生活中,發自肺腑,對著神聖之愛高聲放歌,其創作佐證了他一成不變的生活故事;他在在歌頌了家庭生活、日間活動的價值和現實、及在行動中去愛和棄絕的機會;也大力蔑視瑜伽士的神聖性,說他們是「大鬍子、蓬頭垢面,看起來像山羊」;屏棄那些認為要逃離充滿愛、喜悅、美麗世界才能找到唯一實相的人,這個世界不就是人追尋的之所在?此一實相已「在全世界以祂的形象散播愛」。

在這樣的時機下,不需要太多的苦行僧文學經驗就能辨認出這種大膽和獨創的態度。從印度教或伊斯蘭教正統神聖的觀點來看,卡比兒就是個異端,而且他不喜歡組織性宗教,並對此坦言不諱,跟貴格會教徒一樣徹底厭惡所有外在儀式,就教會立場來看,他是個危險人物。卡比兒一直歌頌與神聖實相「簡單合一」,就像與每個靈魂的責任和喜悅一樣,與儀式和身體的苦行無關;他所宣稱的上帝「不在卡巴天房,也不在岡仁波齊峰」。那些尋求祂的人不需走遠,因為祂在各地等著被發現,「洗衣婦和木匠」比自以為是的聖人更接近神。詩人不識時務,因而譴責了整部運作虔誠的機器,印度教徒和穆斯林都一樣,寺廟、清真寺、偶像、聖水、經文、教士都好,只是實際狀況的替代品;死亡之物切入靈魂與愛之間——

那些圖畫全都缺乏生命,無法言語;

我知道,是因為我也曾朝著它們哭喊。

往世書和可蘭經只是些文字;

我揭開簾幕,我看過。

任何有組織的教會都不能容忍這種事情;卡比兒以瓦拉納西為根據地,身處教士影響的中心,如果他因而受到了嚴重的迫害,也不足為奇了。有個眾所周知的傳說,婆羅門人派了一名美麗妓女來誘惑他,希望能使他墮落,但像抹大拉一樣,這名妓女因遇見了更大的愛並受其感化,成為他的信徒。當時的教會權力對卡比兒的恐懼和厭惡,也在這則傳說中被保留下來。後來,卡比兒施展了所謂的治癒奇蹟之後,他被帶去見西坎達爾洛迪(Sikandar Lodi)皇帝,被指控怪力亂神。但這位皇帝是個有素養的統治者,對有其所屬信仰的聖人相當寬容,接受其古怪的行為。出生在伊斯蘭教家庭的卡比兒不在婆羅門人的管轄之內,而且嚴格來說,他被在歸類為蘇菲派。蘇菲派的神學較為寬容。因此,儘管他以維繫和平的理由被驅離瓦拉納西,但他卻保住一命。這可能是發生在一四九五年,當時卡比兒已近耳順之年,這也是我們確知其職業生涯中最後一次事件。從那以後,他似乎在印度北部城市間移動,領導一群弟子,繼續流亡,過著鼓吹愛和作詩的生活,正如他在他的一首詩中所說的那樣,他「從時間的初始」就注定如此。一五一八年,這位健康衰微的老翁,雙手已無力無法再作出他所愛的音樂,他在戈拉克普(Gorakhpur)附近的馬格哈(Maghar)去世。

他死後,有個美麗的傳說。追隨他的穆斯林和印度教徒因為對他身體的所有權爭執不下:穆斯林希望土葬,印度教徒要火葬。當他們吵成一團時,卡比爾出現在他們面前,要他們抬起裹屍布,看看底下有什麼。他們一聽便照辦,在放屍體的地上發現了一叢花。這些花,一半被穆斯林埋葬在馬格哈,一半被印度教徒帶回聖城瓦拉納西火化。這則傳說恰如其分地總結了一個生命,這生命使兩個偉大信仰的教義散發出最美的芬芳。

二

冥契主義的詩歌,一方面定義為對實相的看法反復無常:另一方面,也作為一種預言的形式。調解兩個秩序,是這是神祕覺知的特殊使命,對外是對神的敬愛,回家告訴其他人永恆的祕密;所以這種覺知在藝術上的自我表達也具有雙重性:這是情詩,而書寫情詩的背後,常有傳教的意圖。

卡比兒創作的正是這樣的詩歌:是幸福,也是對人類慈愛的結晶。他不以文學的語調,而是以普羅大眾使用的印地語寫作,如陀迪(Jacopone da Todì)和羅爾(Richard Rolle)作白話詩,這些詩是刻意對一般人民而非專業宗教階層而寫;所有詩都必須不斷地運用從一般生活,也就是共通經驗中所汲取的意象。藉由最簡單的比喻,不斷呼求人人都能理解的需求、情感、關係:如新郎與新娘、上師與弟子、朝聖者、農民、遷徙的鳥,他將他對靈魂現況強烈信念與「超越之在」交織的現實帶回家。在他的宇宙中,「自然」和「超自然」世界之間沒有藩籬;一切都是神的創造性遊戲的一部分,因此即使在其最微小的細節,也能揭示上帝的心思。

這種願意接受以「此時此地」作為代表超越現狀的一種手段,是最偉大的冥契主義者的共同特徵。對於他們而言,在他們最終經驗到了真正的神祕體驗時,宇宙的各個面向都擁有平等的權威來宣告上帝的存在,大膽使用家庭和身體的象徵;而他們的精神生活的愈是提升,對此愈是無所畏懼。這類家庭和身體的象徵,也往往令人不快,這不尋常品味甚至引發種人反感。偉大的蘇菲派作品,以及如陀迪、呂斯布魯克(Ruysbroeck)、波姆等基督徒的作品,也都不例外。因此,在卡比兒的詩歌中,他不斷並置實質與形而上語言,我們也們無須為此驚訝。他努力傳達他的狂喜之情,並勸說他人分享;在最強烈的擬人化、最微妙的哲學方式之間快速轉換,理解人類與神聖的交融。這種轉換的需要、對心思運作整體的本然狀態,都源於他對神的本質的概念或觀點;除非我們試圖了解這一點,否則我們對他的詩歌的理解不會太深。

卡比兒與聖奧古斯丁、呂斯布魯克同為少數最優秀的冥契主義者,蘇菲派詩人魯米可能是其中最頂尖的,他實現了一種我們稱之為「與神的融合視野」。這種視野解決了長久以來的對立,如神聖自然力的個人、非個人;超越、內在;神聖自然力的靜態、動態面向;在哲學上「絕對之在」、虔誠宗教的「真朋友」之間的對立。他們不是一一採取這些明顯不相容的概念,而是如呂斯布魯克所說的,「在一致的整體中融化並融合」,藉由提升到他們所擁有的精神直覺,視這份直覺為完美整體的完全對立面。這一過程對他們來說是必要的,卡比兒、呂斯布魯克都明確地承認了這一點:一個由三個秩序構成的世界:成為、存在、「超越之在」(即神)。在此,神不被當成是最終抽象之在,而是唯一的真實。神鼓勵、支持,也同時寓居於兩個世界:一個是持續、有條件、有限的「成為」的世界,另一個是與無條件、不連續、無限的「存在」的世界;不過神還是完全超越了這兩個世界。因為祂是無所不在的實相,「諸世界被描述為珠子」,「無處不在」。在神人性化的一面,祂是那位「受人敬愛的苦行者」,教導、陪伴著每個靈魂。在祂被視為「內在精神」時,祂是「心思中的心思」。但這些最多只是其本質的部分面向,相互糾正:正如基督教三位一體教義中的位格(這個神學圖像具有驚人的相似性),代表了「神聖合一」中的不同和補償經驗,而三者在與神的合一中復位。正如呂斯布魯克看到了現實的一面,在這個面上,「我們不能再說父親、兒子、聖靈,只能說唯一之在,此即神聖位格的根本實質。」所以卡比兒說:「祂更超越了限制與無限,祂是純粹的存在。」

因此,梵天是「不可思議的事實」,與之相比,「本源與現象之間只是字面差別」:是完全超越性絕對主宰的哲學,也是個體靈魂的情人,正如基督教冥契主義者所說的那樣,「大家都有,但對每個人都很特別」。卡比兒感受到這兩種描述實相的需要,這證明了他的精神體驗的豐富與平衡;這既不能用單純宇宙性或人格化的象徵就能表達。比「絕對之在」更加絕對,比人類的思想更加私密,梵天因此超越了內心激情的直覺,與此同時也包含了所有哲學概念。祂是「偉大的肯定」、能量的形式、生命和愛的源泉、欲望的獨特滿足。祂的創造性詞語是「唵」(Om)或「永遠稱是」(Everlasting Yea)。反面哲學則是以消除神聖自然力全部屬性,只用祂「不是」的東西來定義祂,把祂降格為「空」,正是詩人極其厭惡的。卡比兒說:「你無法在抽象之中找到祂。」梵天是遍世唯一的愛,只有愛的眼睛才能看出祂的豐富;儘管認識祂的人會分可能永遠不會知道其中奧祕,但會分享宇宙的喜樂和不可言喻的祕密。

現在,卡比兒在神聖自然力的個人和宇宙方面,把這種融合化為現實,閃避了威脅冥契主義信仰的三大危險。首先,他擺脫了過度的情感主義,不對人格化的神祇敬拜。這種敬拜肇因於對神無限制地人格化,特別是化身的型態;在印度可見對誇張崇拜克里虛那的行為,在歐洲可以在對某些基督教聖人在情感上的渲染。

他逃過的第二關,是免受純粹一元論這種摧毀靈魂的結論影響。一元論的邏輯含意被壓抑在家裡,是不可避免的;也就是說,上帝和靈魂之間物質的同一性,必然也接受了「靈魂在神的本體裡」這樣種靈性生活的目標。對於徹底的一元論者來說,靈魂,就其本身是真實存在的,與上帝大體相同;存在的真正目的,是保全這種潛在同一性,這體現在吠壇多派的表達即「你是那」。但是卡比兒說,梵天與萬物「永遠分離,亦永遠合一」;智者知道精神和物質世界「只不過是他的腳凳」。靈魂與祂的合一,是愛的團圓,互居互在;所有冥契主義宗教所表達的基本上是二元關係,而非自我融合,其中抹去個人性格的地位。這種永恆的分隔,神與靈魂在分離中神祕的合一,是所有冥契主義必有的教義;因為不承認這種分隔的設定,必然也找不到可以任何靈魂與精神世界交織的片段。這點的確立,是羅摩奴闍所宣揚的毗濕奴派改革中的一個顯著特徵;其原則由羅摩難陀傳承給卡比兒。

卡比兒逃過的最後一關,是把人性的溫暖和直接理解上帝,作為愛的最高對象、靈魂的同伴、導師、新郎。在卡比兒的詩歌中,熱情和頻繁地表達這些意象,使抽象傾向得以制衡他對實相固有的形而上看法,並且防止變成對知識形式的無知崇拜,逃離毗濕奴學派的詛咒。他不認可單純的知識討論,也不認可盲目崇拜。 愛貫穿於他的「絕對唯一的主」:他有使生活豐富的獨特來源,也享受其中,以及結合有限世界與無限世界的共通因素。一切都沉浸在愛中:他用幾乎是《約翰福音》的話描述那種愛是「上帝的形式」。神造萬事萬物,是永恆愛人的遊戲;在生活、變化、生長之中,表達梵天的愛與喜。這雙重強烈的情感主宰了人類生命的產生,而卡比兒「超越了苦樂的迷霧」,發現愛與喜掌管著神的創造。祂的表現就是愛;祂的活動是喜悅。造物源於一種肯定的愉悅行為:永遠稱是,這是從神聖的自然深處發出的聲音,永無止境。宇宙是一場愛的遊戲,按照宇宙永遠繼續發展的概念,梵天也以漸進的化現與之對應;這也是卡比兒眾多印度教的一般概念中採用的觀念之一,並以他的詩人的天分加以闡明何謂運動、節奏、不斷變化,這些構成了卡比兒實相觀的一個不可或缺的部分。雖然他一直覺知到永恆和絕對之,但他對神聖自然力的概念本質上是變動的。他經常試圖藉由動態的象徵,將傳達這點給世人,正如他不斷提到跳舞,或是由「愛的繩索引動」宇宙永恆搖擺,這種的奇妙現代的畫面。

冥契主義文學的一個顯著特徵是,偉大的沉思者在努力向我們傳達他們與超靈性交融的本質時,難免被驅使運用某種形態的感性意象——他們知道即使是最上乘的意象,也可能粗糙,不盡準確。我們正常的人類意識完全受制於對感官的依賴,直覺的成果也不假思索地被指稱為感官的作用。冥契主義者似乎都能在這直覺中,滿足對所有模糊的渴望,暫時忘卻對感覺的憂慮。因此,他們不斷宣稱自己看到了未創造的光;聽見了天上傳來的妙音;品嚐了主的甜蜜;知道一種難以言喻的香味;感受到愛的接觸。就像諾里奇的朱利安(Julian of Norwich)一樣,「確實看到並充分感受到祂,在靈性上聽見了祂,聞起來芳香宜人,甜蜜地吞下祂。」在那些發展以念頭主導身體感覺的人,感覺、精神之間,以幻覺的形式出現在意識中,兩者有相似之處:正如蘇祿(Suso)所見的光;羅爾聽到的妙音;西耶那的聖凱瑟琳房間中洋溢的天香;聖法蘭西斯和聖德蕾莎感受到的聖殤。這些都是象徵主義過度戲劇化的表現,在這種影響下,冥契主義者本能地傾向於將自己的精神直覺呈現為表面的覺知意識。在此,在他認為最能體現實相的特殊感官知覺中,他獨有的特質出現了。

現在,卡比兒正如我們所期盼的那樣,對精神秩序的反應是如此廣泛和多樣,一一使用了意義的符號。他告訴我們,他已經「不憑藉眼睛看」梵天的光輝,品嚐了神聖的花蜜,感受到了與實相接觸的狂喜,聞到了天花的芬芳。但他本質上是詩人,是音樂家:韻律與和諧是他的美麗和真理的衣裝。因此,在其詩歌中,他像羅爾一樣,化現為帶著音樂性的冥契主義者。他一次又一次地說,音樂充塞在萬事萬物之中;萬事萬物就是音樂。在宇宙的核心,「純淨而潔白的樂音綻放」:愛編織了旋律;棄絕打敗了時間。不論在家,或在天堂,都聽得到天國妙音;凡人的耳朵或苦行僧訓練有素的感官,都聽得出來。更有甚者,每個人的身體都是一把七弦琴,梵天彈琴,是「所有音樂的泉源」——卡比兒到處都聽得出「綿綿不絕的無限之音」:天使對著聖法蘭西斯演奏仙樂;幽魂般的交響樂籠罩了羅爾的靈魂,讓他欣喜若狂。在印度教眾神中,卡比兒經常提到神聖吹笛者克里虛那。他也在超越性的音樂中看見其律動,視覺的體現:在梵天面前的宇宙神祕之舞,既是崇拜的行為,也是對內在之神的無限歡喜的表示。

然而,在這個廣闊而狂熱的宇宙視野中,卡比兒永遠不會失去與白晝之在的聯繫,永遠不會忘記過一般人的生活。他腳踏實地,他的崇高和熱情的憂慮,永遠受到清醒而富有活力的腦力活動所制衡,靠的是那種警覺,通常只有真正冥契主義的天才才有這分機敏。不斷堅持簡單而直截,討厭一切抽象和哲學論調,不留情面批評外在宗教:這些都是他最顯著的特徵。上帝是所有化現的本源,「物質」和「精神」皆然,而上帝是人類唯一所需,「當你來到本源時,幸福將屬於你。」因此,有人著眼於「某個必需要有的東西」,教派、信條、儀式、哲學的結論、禁慾的訓鍛鍊等,都是相對疏離的問題。這些僅代表從不同角度,達到同樣的目標:靈魂可藉此靠近與梵天的簡單合一;並且只有在這樣的時代,這些「必需品」才有其助於這種合一。卡比兒徹底貫徹折衷主義,他似乎一下是吠壇多派或毗濕奴派,一下是泛神論者或超驗主義者,一下又是婆羅門人或蘇菲派。為了說出那種無法形容的憂慮,如此巨大又如此靠近,憂慮控制著他的生活,他緊抓著憂慮,(他可能在他的紡織機上編織了截然不同的線索),從最暴力與衝突的社學與信仰中,汲取符號與想法,並與之相纏。如果他要提出那個奧義書稱之為「超越黑暗的日光沾染之所在」的那個「唯一」的角色,所有這些都是必要的:若要證明白光的簡單豐富,就需要光譜上的所有顏色。因此,他取傳統的材料為己用,遵循一種冥契主義者共用的方法;他們很少表現出對形式原創性的特殊愛好。他們會把葡萄酒倒入容器中直到滿溢:一般是依當時的宗教或哲學形式偏好使用,然後將其提升到美麗和有意義的境界。因此,我們發現卡比兒最優美的一些詩歌,與印度教哲學、宗教的主題有相似之處:神的遊戲或上帝的運動、幸福之洋、靈魂之鳥、幻相、百瓣花蓮、「無形無相」。許多詩都浸淫在蘇菲教的意象與和感覺中;而其他詩用一般環境和印度生活事件為題材:寺廟的鐘聲、燈的儀式、婚姻、殉夫自焚、朝聖、季節特色等,全都從他冥契主義的角度來感受,行靈魂對梵天間的聖禮。在他的許多詩歌中,表現出一種對自然的特別優美和親密的感覺。

在本翻譯的詩歌集中,讀者會讀到卡比兒思想幾乎所有面向的例子,以及冥契主義者情感的所有波動:狂喜、絕望、平靜的至福、渴望自我奉獻、突來的光明遍照、情感私密的時刻。他看宇宙的視野,廣闊而深刻;這些造物「永恆運動」、在神之所在中,「諸世界被描述為珠子」的世界,在他看來都是平衡的,憑藉著與神聖的朋友、愛人、靈魂導師親密交流的微妙感。這些與實相顯然矛盾的觀點在梵天中解決,無論是羈絆與自由、愛與出離、苦與樂,所有對立面都在祂之中。與神合一是對靈魂、命運、靈魂之所需極其重要的事;這樣的合一、這樣發現上帝,是最簡單自然不過的事,只要我們願意。然而,與神合一是以愛而行,而非隨知識研讀或儀式活動而來;與神合一的擔憂,是不可言喻的,如呂斯布魯克所說的:「非此非彼。」要誠心去禮拜和交融,就在神靈與真理中,因此偶像崇拜是在侮辱這神聖所愛,而除了行善和靈魂的純潔之外,職業神聖的組織機器也是無用的。因為所有的事物,特別是人心,都是神所寓居之處、為神所擁有的,所以最好就在此時此地發現神,祂就在一般的人類、肉身存在、物質生活的「爛泥堆」中。「我們不必跨越道路,就能觸及目標」,不用到修道院,家裡就是人努力的最佳場所:如果他在那裡找不到上帝,也不必希望到遠方就能找到。「實相就在家中。」人會經歷其中的愛別離、喜樂、束縛與自由;在這些衝突之中,無限無間的樂音飄揚。卡比兒說:「除了梵天,無人能喚回那旋律。」

這個版本的卡比兒詩歌主要是泰戈爾先生翻譯的作品,他冥契主義者的天分讓他特別能理解詮釋卡比兒的視界與思想,也待讀者明鑑。這個版本是參考沈可墨(Kshiti Mohan Sen)先生的孟加拉語翻譯與紙本印地語文本;沈先生蒐集多方來源,有的來自書籍、手稿,有的出於雲遊僧、吟遊詩人之口。許多詩歌和讚美詩都掛卡比兒的名字,沈先生從許多托名之作中仔細篩選出真作。也因為沈先生的勞心勞力,才有成書的可能。

我們還有一份查可瓦提(Ajit Kumâr Chakravarty)先生譯自沈可墨先生文本的手稿,共一百一十六首英譯及一篇談卡比兒的散文,我們由此獲益良多。我們多處採用了他的翻譯,其散文中提到的許多事實也寫在本篇導讀裡。特別我們感謝查可瓦提先生的慷慨無私,將其作品供我們運用處置。原文詩歌標題參考寂園(Sântiniketana);《卡比兒》,沈可墨(Kshiti Mohan Sen)著,四部,梵行出版社(Brahmacharyâsrama),博普城(Bolpur),1910-1911。感謝布魯哈德(J. F. Blumhardt)教授協助音譯。

內文 : 在本源面前,現象跳著舞:

「汝與我是一體!」號角的樂聲如此宣告。

上師現身,向弟子深深行禮:

這是奇蹟中的奇蹟。

***

我既非虔誠也非不敬;

我不按律法而行也不依感官而活;

我既非言者亦非聽者;

我不是僕人也不是主人;

我不受束縛也並非自由;

我並未出離亦無執著;

我離「無」甚遠,又離「無」甚近;

我既不會下地獄,也不會上天堂;

我有所為,又無所為;

少有人能理解我的意思:

能理解的,便安住不動。

卡比兒尋求的,既非創造,亦非毀滅。

***

能夠在這些目光注視下揭露無形之形的那人,是真正的修行者:

他教導如何以單純之道觸及祂,無需典禮與儀式;

他不會要你關上門、摒住呼吸、放棄世界;

他使你感知到至高之靈,那是心智依附之所在;

他教導你,歇止於行住坐臥之中。

他永遠沉浸於至福,心中毫無恐懼,

將合一的靈魂保存在一切喜悅中。

那無限的存有永恆遍在,

在土裡、在水中、在天上、在空氣中;

堅實如閃電,追尋者之座建立在虛空之上。

在內的那人,同時也在外;我看見祂,除此空無一物。

****

為何如此急躁,我的心?

看顧鳥兒、野獸和昆蟲的祂,

從你還在母親子宮時就看顧著你,

如今你誕生了,難道祂會棄你不顧?

****

豎琴流瀉出低吟的樂聲,

舞蹈不斷,但未見手舞,無需足蹈。

音樂被彈奏而不用手指,被聽見而不藉耳朵;

因為祂就是耳朵,祂就是聽者。

大門鎖上了,但門裡有香氣:

一場無人的相遇,在裡面被看見。

智者深明於此。