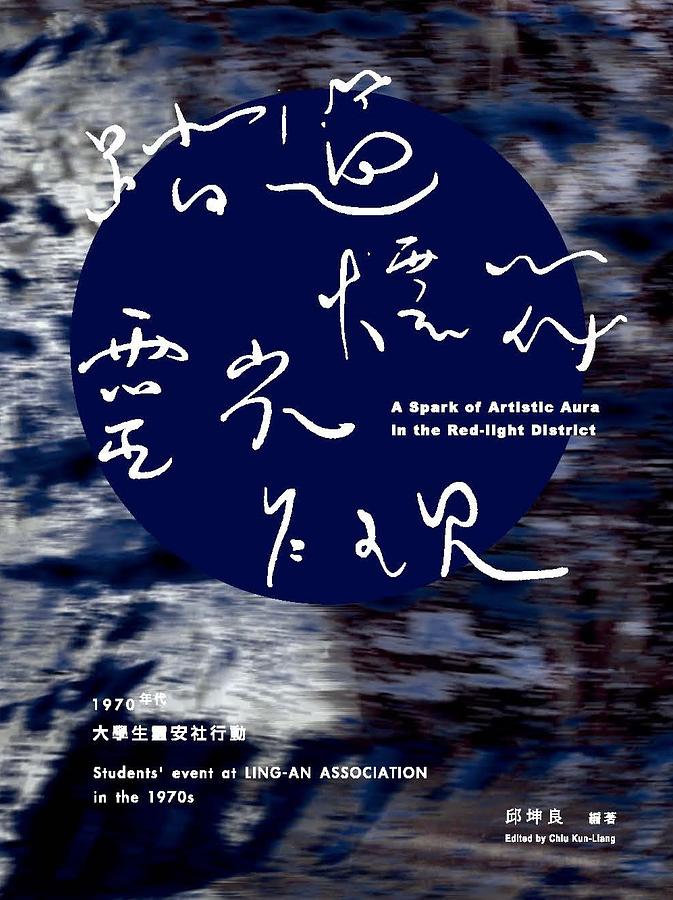

踏過煙花, 靈光乍現: 1970年代大學生靈安社行動

| 作者 | 邱坤良 |

|---|---|

| 出版社 | 五楠圖書用品股份有限公司 |

| 商品描述 | 踏過煙花, 靈光乍現: 1970年代大學生靈安社行動:這本《踏過煙花,靈光乍現——1970年代大學生靈安社行動》書寫,是在《野臺高歌:臺灣戲曲活動的參與》的基礎上增補,體例 |

| 作者 | 邱坤良 |

|---|---|

| 出版社 | 五楠圖書用品股份有限公司 |

| 商品描述 | 踏過煙花, 靈光乍現: 1970年代大學生靈安社行動:這本《踏過煙花,靈光乍現——1970年代大學生靈安社行動》書寫,是在《野臺高歌:臺灣戲曲活動的參與》的基礎上增補,體例 |

內容簡介 這本《踏過煙花,靈光乍現——1970年代大學生靈安社行動》書寫,是在《野臺高歌:臺灣戲曲活動的參與》的基礎上增補,體例與風格基本上保留參與年代的氛圍與筆法,但新增新的內容,是在《野臺高歌:臺灣戲曲活動的參與》1980年初出版後的四十年,完全不同的時空環境下,以半年時間(2019.10-2020.4)書寫的,撫昔思今,以今視昔,難免會加上若干當下的觀點,但仍希望能夠保存整本書的一致風格,也讓當年的參與者、今日的年輕讀者看到文化學生「大學生靈安社行動」的初衷。 這是一段彌足珍貴,值得懷念的民間戲曲活動史,由一群平實的文化國劇組學生用身體的動作與聲音,沾著汗水與淚水書寫下來的。

作者介紹 邱坤良邱坤良,臺灣宜蘭縣南方澳人,作家、舞台劇編導、戲劇學、戲劇史學者。曾任國立藝術學院院長、國立藝術學院戲劇系主任兼研究所所長、臺北藝術大學校長、國立中正文化中心(兩廳院)董事長、文建會主委、早稻田大學訪問教授,現為國立臺北藝術大學戲劇學系名譽教授。著有《人民難道沒錯嗎?:《怒吼吧,中國!》.特列季亞科夫與梅耶荷德》(2013)、《飄浪舞台:台灣大眾劇場年代》(2008)、《移動觀點:藝術.空間.生活戲劇》(2007)、《真情活歷史:布袋戲王黃海岱》(2007)、《漂流萬里:陳大禹》(2006)、《台灣戲劇館資演戲劇家:呂訴上》(2004)、《陳澄三與拱樂社──台灣戲劇史的一個研究個案》(2001)、《台灣劇場與文化變遷:歷史記憶與民眾觀點》(1997)、《台灣戲劇現場:抗爭與認同》(1997)、《日治時期台灣戲劇之研究》(1993)等,散文集《馬路.游擊》(2003)、《南方澳大戲院興亡史》(1999、2007)、《跳舞男女:我的幸福學校》(2007)以及編導作品《月夜情愁》(2019)、台中國家歌劇院開幕儀式《淨.水》(2016)、《霧裏的女人》(2011)、《一官風波》(2001、2002)、《紅旗.白旗.阿罩霧》(1996)等。

產品目錄 ﹝代序﹞好子弟!靈安社子弟戲花蓮演出有感/蔣勳 ﹝自序﹞民間藝術的再生緣/邱坤良 ﹝導讀﹞大學生和老子弟,在行動中相遇/顧玉玲 ﹝引言﹞大學生靈安社行動 王爺爐前一炷香 江湖子弟與大學生 昔日的民間劇場:里巷靡日不演戲 為著靈安社三字:學子弟迎城隍不必為己 北管——平劇在鄉下的表哥 拚氣魄!大學生出陣 被文化退學的文化老師 藝術館的「梨園登臺」 媽祖宮前鑼鼓鬧 三月三,在羅東為玄天上帝開演 參加子弟戲演出的,統統加分!——俞大綱先生與靈安社 大甲迎媽祖,演出「落轎戲」 另一個開始:新學西皮戲 鑼鈸燦燦的春——保安宮前大登臺 臺北第九水門邊炎夏作場 港邊作場——南方澳漁港的子弟戲 重燃薪傳啟後人——艋舺龍山寺大學生登臺 會安演戲:陳達「快閃」靈安社 靈安社百十週年老少子弟上棚 雨雪紛紛送人行——花蓮慶祝北迴鐵路完工通車的公演 從彰化永安市場到臺南大天后宮:演得太精采了! 來自民間就應該回到民間——施合鄭民俗文化基金會與《民俗曲藝》 化作春泥——文化學生靈安社參與行動的尾聲 ﹝結語﹞參與、觀察、行動——人人可做民間藝術的「好子弟」 ﹝附錄三﹞1970年代大學生子弟戲演出行腳/胡克仁編 ﹝附錄四﹞保存文本:重抄十二齣北管子弟戲劇本 《斬經堂》 《燒窯》 《蟠桃會》 《斬影》 《紫花宮》 《雙貴圖》 《千里送京娘》 《富貴長春》 《晉陽宮》 《南天門》 《烏鴉探妹》 《李奇哭監》

| 書名 / | 踏過煙花, 靈光乍現: 1970年代大學生靈安社行動 |

|---|---|

| 作者 / | 邱坤良 |

| 簡介 / | 踏過煙花, 靈光乍現: 1970年代大學生靈安社行動:這本《踏過煙花,靈光乍現——1970年代大學生靈安社行動》書寫,是在《野臺高歌:臺灣戲曲活動的參與》的基礎上增補,體例 |

| 出版社 / | 五楠圖書用品股份有限公司 |

| ISBN13 / | 9789868071919 |

| ISBN10 / | 9868071917 |

| EAN / | 9789868071919 |

| 誠品26碼 / | 2681967248001 |

| 頁數 / | 583 |

| 注音版 / | 否 |

| 裝訂 / | H:精裝 |

| 語言 / | 1:中文 繁體 |

| 尺寸 / | 23X17CM |

| 級別 / | N:無 |

導讀 : 序/導讀 序──民間藝術的再生緣/邱坤良

1975年,我帶領了中國文化學院地方戲劇研究社的一些學生,參加臺北靈安社的行列,和這個具有百餘年歷史的民間娛樂團體的子弟一起練習戲曲,一起參加祭祀活動,一起登臺演戲。我們把在學院教室裡的戲曲課程延伸到民間,把對地方戲曲的研究由理論擴張到實際表演。我們採取的是人類學者所重視的參與觀察法,希望藉著親身「投入」戲曲活動的機會,進一步瞭解民間戲曲的表演體系與社會功能。當然我們更期望藉著年輕人的熱情,整理一部份日漸散佚的戲曲資料,並給予沒落中的民間戲曲注入一些新的生命。

從幾年來在一些大城小鎮重要節令的實際表演及與民間父老相處的經驗,我們感覺到民間戲曲活動猶然潛在的力量,而這種力量乃根源於它所蘊育的生活性,藉著共同的表演使地方上每個人享受到多方面的生活情趣。目前民間戲曲活動的精神之所以晦澀不明,無法展現出來,最主要的因素乃由於現代社會的人們逐漸忽視它,任它自生自滅的緣故。

因此,我們把幾年來實際學習和表演民間戲曲的經驗寫成這本書,除了提供戲曲研究者參考之外,更希望有更多的人重視民間戲曲,參與民間各項藝術活動,使民間藝術的表演層次得以提昇,使它的社會功能得以發揮;也唯有如此,民間藝術活動才能隨著現代人們的生活前進,傳統戲曲的生命才有可能絲絲不絕。

最佳賣點 : 這是一段彌足珍貴,值得懷念的民間戲曲活動史,由一群平實的文化國劇組學生用身體的動作與聲音,沾著汗水與淚水書寫下來的。